Une demande d’open-innovation ?

Exhortation à la confiance

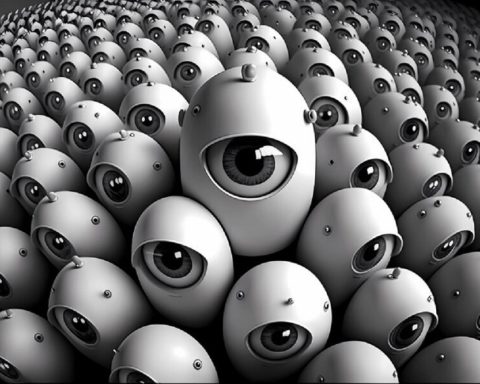

Une nouvelle position topographique du pouvoir

Nœuds de résistance

Un contrat social à réinventer

La solution délibérative

De délibérative et participative, la démocratie doit devenir collaborative

Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire.