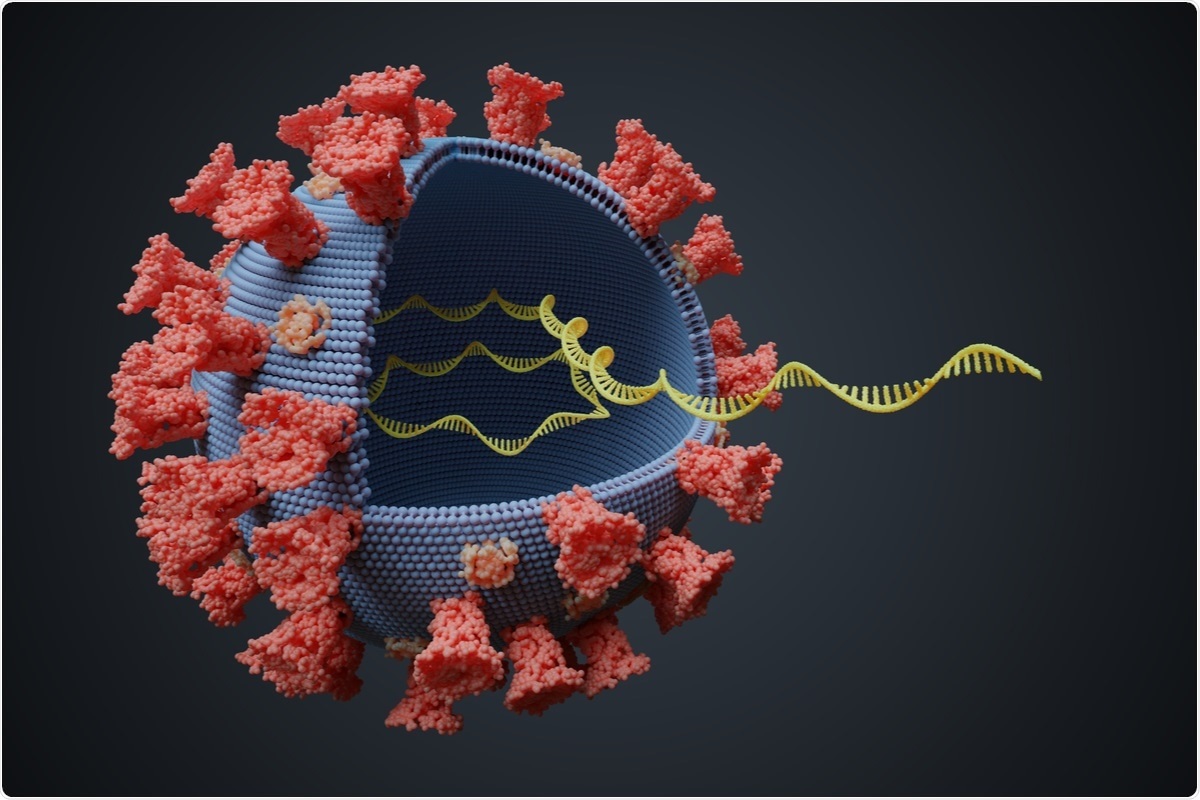

Une équipe d’éminents scientifiques a confirmé son hypothèse controversée selon laquelle des fragments génétiques du coronavirus pandémique peuvent s’intégrer dans nos chromosomes et y rester longtemps après la fin de l’infection. S’ils ont raison, les insertions pourraient expliquer les rares cas de personnes qui se remettent du COVID-19, mais dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 est à nouveau positif des mois plus tard.

Rudolf Jaenisch, biologiste spécialiste des cellules souches, et Richard Young, spécialiste de la régulation des gènes, du Massachusetts Institute of Technology, qui ont dirigé les travaux, ont déclenché une tempête sur Twitter en décembre 2020, lorsque leur équipe a présenté l’idée pour la première fois dans un article en préimpression sur bioRxiv. Les chercheurs ont souligné que l’intégration virale ne signifiait pas que les personnes qui se remettaient du COVID-19 restaient infectieuses. Mais les critiques les ont accusés d’alimenter des craintes infondées selon lesquelles les vaccins COVID-19 basés sur l’ARN messager pourraient d’une manière ou d’une autre modifier l’ADN humain. (Janesich et Young soulignent que leurs résultats, à la fois originaux et nouveaux, n’impliquent en aucun cas que ces vaccins intègrent leurs séquences dans notre ADN).

Les chercheurs ont également essuyé une série de critiques scientifiques, dont certaines sont abordées par l’équipe dans un article publié en ligne par les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). « Nous avons maintenant la preuve sans ambiguïté que les séquences de coronavirus peuvent s’intégrer dans le génome », affirme le professeur Jaenisch.

Chimère homme-virus ?

Notre génome est un cimetière jonché de fragments génétiques de virus qui ont autrefois tourmenté nos ancêtres. Si l’affirmation controversée des chercheurs du MIT résiste aux critiques dont elle fait l’objet, le virus à l’origine de la pandémie actuelle a de bonnes chances de les rejoindre. Le fait que quelques morceaux de code viral soient disséminés dans nos gènes pourrait expliquer en partie pourquoi une poignée de patients continuent d’être testés positifs au COVID-19 longtemps après leur guérison.

Toutefois, cette affirmation pose une énigme : en effet, le SRAS-CoV-2 n’est tout simplement pas équipé des outils nécessaires pour s’insérer dans notre bibliothèque génétique, ce qui signifie qu’il lui faudrait trouver un moyen de convaincre notre propre organisme de faire le travail à sa place. « Le SRAS-CoV-2 n’est pas un rétrovirus, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de transcription inverse pour se répliquer », explique le chercheur biomédical Liguo Zhang, du Whitehead Institute du MIT. Pourtant, poursuit-il, « des séquences de virus à ARN non rétroviral ont été détectées dans les génomes de nombreuses espèces de vertébrés, y compris les humains. »

L’année dernière, Zhang et son équipe ont partagé les premiers résultats d’une analyse suggérant que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir trouvé le moyen d’accomplir une telle tâche. À l’aide d’un ensemble de données publiées sur des cultures de cellules infectées et des échantillons de patients, l’équipe a identifié des transcriptions en partie humaines et en partie virales parmi les séquences produites par les cellules. Elle a ensuite procédé à des expériences visant à déterminer si la présence de particules de SRAS-CoV-2 était suffisante pour inciter les cellules à produire certaines enzymes spécialisées dans la transcription inverse de l’ARN en ADN.

Leurs résultats ont confirmé la possibilité plutôt inquiétante que des séquences du coronavirus puissent être copiées et collées dans notre génome ; il est important de noter que la communauté scientifique n’a pas été convaincue par ces preuves. Une méfiance causée en partie parce que cette recherche a été rendue publique sous forme de préimpression avant d’être soumise au processus d’examen par les pairs. Cette première étude de décembre 2020 a donc été accueillie avec beaucoup de scepticisme par d’autres chercheurs, qui ont également fait remarquer que les séquences virus-homme pourraient simplement être des artefacts de la méthode même utilisée pour les trouver.

Certains se sont enfin inquiétés du fait qu’il pourrait être plus difficile d’apaiser les craintes que les vaccins basés sur le code du virus modifient notre ADN, un argument qui ne réfute peut-être pas les résultats, mais qui souligne l’intérêt d’être certain de ses conclusions avant de les rendre publiques. Ces critiques étaient justifiées, admettent les chercheurs eux-mêmes. L’équipe s’est donc mise en quête de données plus solides pour étayer ses arguments.

Une étude actualisée

Leur travail a maintenant été soumis à un examen par les pairs et est publié dans la grande revue PNAS. Dans l’étude actualisée, les chercheurs ont fourni de nouvelles raisons de penser que le coronavirus qui fait des ravages dans notre communauté mondiale pourrait hanter nos cellules longtemps après la disparition de l’infection.

En plus de rechercher des chimères de fragments génétiques coronavirus-humains et de surveiller les signes de réquisition des outils de transcription par le virus, l’équipe a directement cherché des preuves de séquences virales se trouvant réellement dans le génome humain. Ils ont même utilisé trois techniques différentes de séquençage de l’ADN pour s’assurer que leurs résultats n’étaient pas un artefact d’une technologie particulière.

Dans chaque cas, ils ont trouvé des fragments de matériel génétique du SRAS-CoV-2 glissés dans la bibliothèque génétique de cellules délibérément infectées, comme des pages arrachées à un livre de contrebande. Le fait que la moitié des « pages » aient été insérées aléatoirement à l’envers renforce l’argument selon lequel elles n’ont pas été insérées délibérément par des virus vivants.

En y regardant de plus près, on s’aperçoit que les séquences situées de part et d’autre de ces éléments indésirables ne sont pas non plus des morceaux de texte pris au hasard. Le codage portait la signature d’un transposon, c’est-à-dire d’un gène sauteur qui a évolué pour se déplacer et se réinsérer ailleurs dans le génome. Certains transposons y parviennent grâce à l’utilisation d’enzymes volées lors d’infections virales antérieures ; du matériel détourné qui était autrefois utilisé par les virus pour se modifier dans un hôte, mais qui ne sert désormais aucun autre maître que la séquence transposable elle-même.

L’une de ces catégories de séquences, appelée rétrotransposons LINE1, représente un pourcentage époustouflant de 17 % de l’ensemble de notre génome. Bien que la plupart d’entre eux aient perdu leur talent pour faire leurs bagages et se déplacer, certains sont suffisamment actifs pour causer encore quelques méfaits occasionnels. C’est cela qui pourrait permettre au SRAS-CoV-2 d’accéder librement à notre ADN.

« Il y a une empreinte très claire de l’intégration de LINE1 », explique l’un des membres de l’équipe, Rudolf Jaenisch, biologiste au Whitehead Institute. « À la jonction de la séquence virale et de l’ADN cellulaire, il effectue une duplication de 20 paires de bases » précise-t-il.

Une controverse scientifique vite devenue politique

De nombreux chercheurs spécialisés dans les éléments LINE-1 et autres « rétrotransposons » ont estimé que les données étaient trop minces pour étayer cette affirmation. « Si j’avais eu ces données, je n’aurais soumis aucune publication à ce moment-là », s’emporte Cedric Feschotte, de l’université Cornell, qui étudie les morceaux de rétrovirus endogènes dans le génome humain. Lui et d’autres ont également confié qu’ils s’attendaient à un travail de meilleure qualité de la part de scientifiques du calibre de Jaenisch et Young. Dans deux études ultérieures, toutes deux publiées sur bioRxiv, les critiques ont présenté des preuves que les prétendues chimères de traces d’ADN humain et viral sont couramment créées par la technique même utilisée par le groupe pour les rechercher dans les chromosomes. Comme le concluait un rapport, les séquences humaines-virales « sont plus susceptibles d’être un produit méthodologique [sic] que le résultat d’une véritable transcription inverse, d’une intégration et d’une expression ».

Dans leur nouvel article, Jaenisch, Young et leurs collègues reconnaissent que la technique qu’ils ont utilisée crée accidentellement des chimères humaines-virales. « Je pense que c’est un point valable », admet Jaenisch. Il ajoute que lorsqu’ils ont soumis leur article à une revue, ils savaient qu’il nécessitait des données plus solides, qu’ils espéraient ajouter au cours du processus de révision. Mais la revue, comme beaucoup d’autres, exige que les auteurs publient immédiatement tous les résultats de COVID-19 sur un serveur de préimpression.

Dans le nouvel article publié dans PNAS (et bien validée par les pairs), l’équipe apporte la preuve que les artefacts ne peuvent à eux seuls expliquer les niveaux détectés d’ADN chimérique virus-homme. Les scientifiques montrent également que des portions d’éléments LINE-1 flanquent la séquence génétique virale intégrée, ce qui conforte leur hypothèse. Ils ont également collaboré avec l’un des premiers sceptiques, Stephen Hughes, du National Cancer Institute, qui a proposé une expérience visant à déterminer si l’intégration était réelle ou non, en se basant sur l’orientation des séquences virales intégrées par rapport aux séquences humaines. Les résultats confirment l’hypothèse initiale, déclare Hughes, co-auteur du nouvel article. « Cette analyse s’est avérée importante », juge-t-il.

« Les données sur l’intégration en culture cellulaire sont beaucoup plus convaincantes que celles présentées dans le document préliminaire, mais elles ne sont pas encore totalement claires », ajoute Cedric Feschotte, qui qualifie désormais de « plausible » l’hypothèse de Jaenisch et Young. (Le SRAS-CoV-2, note-t-il, peut également persister chez une personne pendant des mois sans intégrer ses gènes).

La vraie question est de savoir si les données de la culture cellulaire ont une quelconque pertinence pour la santé humaine ou le diagnostic. « En l’absence de preuve d’intégration chez les patients, le plus que je puisse retenir de ces données est qu’il est possible de détecter des événements de rétroposition de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans des lignées cellulaires infectées où L1 est surexprimé », observe le Dr Feschotte. Mais il tient aussitôt à préciser un point important : « La signification clinique ou biologique de ces observations, si elle existe, relève de la pure spéculation à ce stade. »

L’équipe de Jaenisch et de Young rapporte des indices d’intégration du SRAS-CoV-2 dans les tissus de patients vivants et autopsiés atteints de la maladie COVID-19. Plus précisément, les chercheurs ont trouvé des niveaux élevés d’un type d’ARN qui n’est produit que par l’ADN viral intégré lorsque la cellule lit sa séquence pour fabriquer des protéines. Mais, reconnaît le Dr Young, « nous n’avons pas encore de preuve directe de cela ».

Harmit Malik, spécialiste des virus anciens dans le génome humain au Fred Hutchinson Cancer Research Center, estime que c’est une « question légitime » de se demander pourquoi des personnes qui devraient avoir éliminé le virus ont parfois des tests de réaction en chaîne par polymérase positifs pour ses séquences. Mais il n’est pas non plus convaincu que l’explication réside dans le virus intégré. « Dans des circonstances normales, il y a si peu de machines de transcription inverse disponibles » dans les cellules humaines, dit Malik. De fait ces travaux ayant été réalisés sur des cultures cellulaires infectées en laboratoire et non sur de véritables hôtes humains laissent planer le doute. Il faut également se demander ce que cela signifie : si les fragments ne sont pas capables de construire de nouvelles particules infectieuses, il est loin d’être clair qu’ils pourraient être biologiquement actifs d’autres manières, en bien ou en mal. « À ce stade, nous ne pouvons que spéculer », reconnaît le professeur Jaenisch.

La controverse est devenue plus « politique » depuis décembre. Young et Jaenisch affirment avoir reçu des critiques plus intenses pour leur préimpression que pour n’importe quelle autre étude de leur carrière, en partie parce que certains chercheurs craignaient qu’elle ne fasse le jeu des sceptiques diffuseurs de fausses affirmations sur les vaccins à ARNm actuellement autorisés. Certains se servent de cette étude « pour semer le doute sur les nouveaux vaccins », avait alors jugé Marie-Louise Hammarskjöld, microbiologiste à l’université de Virginie, selon un article de Science.

Les travaux des chercheurs et leur résultat spectaculaire ont été singulièrement controversés notamment parce qu’ils étaient susceptibles d’attiser des craintes infondées vis-à-vis des vaccins anti-COVID-19 de type ARN messager — en l’occurrence, les vaccins développés par Pfizer et Moderna. Or l’équipe du MIT n’a jamais suggéré que ces vaccins pouvaient introduire d’une quelconque façon l’ARN qu’ils contiennent dans le génome humain. Ils restent sur une seule hypothèse qui leur semble essentielle : le virus transmet indéniablement certains éléments de son code génétique dans le génome humain. On ne sait pas encore quelles pourraient en être les conséquences. Mais il s’agit d’une information suffisamment importante, qui mérite —au-delà de la polémique qu’elle suscite et des manœuvres engagées pour la discréditer — d’être apportée au public.

Sources : Science, PNAS

Photo d’en-tête : vchal/Shutterstock

C’est ce que vient de confirmer le professeur Raoult dans son interview du 18 mai.