Et si les plantes devaient une partie de leur système immunitaire à… des microbes ? Sous nos pieds, dans l’ombre humide des sous-bois, une plante minuscule cache une histoire vieille de 500 millions d’années. En fouillant le génome discret d’une petite cousine des mousses, des chercheurs toulousains ont découvert une histoire génétique inattendue, faite d’échanges anciens et de bricolages évolutifs. Une piste presque clandestine, énigme biologique, qui pourrait bien réinventer la protection des cultures.

L’histoire commence comme beaucoup d’enquêtes scientifiques : par un détail que presque personne ne regarde. Pas une grande culture agricole. Pas un plant de blé ni un pied de tomate.

Mais une petite plaque verte, discrète, collée au sol comme un morceau de mousse. On la remarque à peine, plaquée contre la terre humide, minuscule tapis vert sans fleurs ni tiges apparentes. Et pourtant, Marchantia polymorpha, l’hépatique des fontaines, cache un secret vieux de plusieurs centaines de millions d’années. Un secret qui parle de gènes voyageurs, de transferts improbables entre règnes du vivant, et d’un système immunitaire bricolé avec des pièces venues d’ailleurs.

C’est une plante primitive, sans fleurs ni racines véritables, qui semble appartenir à un autre âge. Et c’est précisément ce qui intrigue les chercheurs de l’Université de Toulouse et du Centre national de la recherche scientifique : et si ces vieilles lignées végétales conservaient des stratégies de survie que les plantes modernes ont perdues en chemin ? Leur étude, publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, , allait transformer cette intuition en véritable récit d’investigation biologique.

Piste n°1 : remonter le temps

La recherche sur l’immunité des plantes suit généralement une route bien balisée : on étudie les plantes à fleurs, celles qui nourrissent l’humanité. Logique, mais limité. L’équipe toulousaine décide de bifurquer. Direction les bryophytes — mousses, hépatiques — ces plantes qui ont conquis la terre ferme bien avant les forêts, bien avant les fleurs. Leur ancêtre commun avec nos cultures actuelles vivait il y a plus de 450 millions d’années. Depuis, deux histoires évolutives totalement séparées. Comme deux branches d’une même famille qui ne se seraient plus parlé depuis des ères géologiques. La question devient alors presque policière : qu’ont-elles inventé chacune de leur côté pour survivre aux microbes ?

Piste n°2 : le champignon suspect

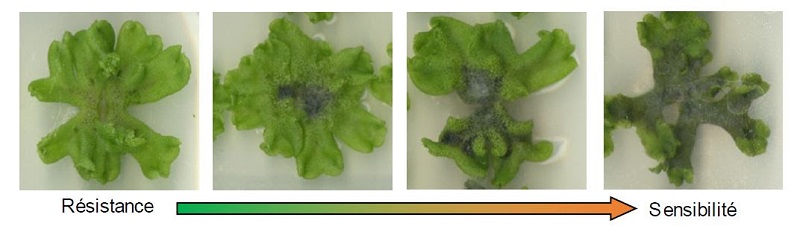

Pour mettre la plante à l’épreuve, les scientifiques introduisent un adversaire connu : Colletotrichum nymphaeae, un champignon pathogène redouté, responsable de maladies sévères dans certaines cultures, notamment les fraisiers.

Dans les boîtes de culture, le face-à-face est silencieux mais spectaculaire. Très vite, les observations se multiplient : certaines hépatiques sont littéralement colonisées, recouvertes d’un feutrage gris de mycélium. D’autres semblent presque indifférentes, comme si le champignon glissait sur elles. Même espèce. Même attaque. Réponses opposées. Il y a là un indice majeur.

Cette variabilité naturelle devient le fil rouge de l’enquête : si certaines résistent, c’est qu’elles possèdent quelque chose que les autres n’ont pas.

Piste n°3 : fouiller le génome

Commence alors un travail minutieux : microscopes, séquençage ADN, analyses d’expression des gènes. Les chercheurs ne cherchent pas un coupable unique, un « gène super-héros ».

Au contraire, ils découvrent une stratégie collective : des dizaines de gènes s’activent ensemble, comme une chaîne d’alarme. Mais au milieu de cette cartographie génétique, certains signaux clignotent étrangement. Des séquences qui ne ressemblent pas à des gènes végétaux. Pas vraiment des gènes de plante. Pas tout à fait d’ici.

Le rebondissement : des gènes venus d’ailleurs

La révélation a des allures de science-fiction. Une partie de l’arsenal immunitaire de Marchantia provient… de champignons et de bactéries. Pas par héritage classique, mais par transfert horizontal de gènes : un échange direct entre organismes sans lien de parenté. Comme si, il y a des centaines de millions d’années, les ancêtres des plantes avaient littéralement capté de l’ADN microbien et l’avaient intégré à leur propre génome. Un emprunt génétique. Un recyclage évolutif. Une sorte de marché noir de l’ADN qui aurait permis aux premières plantes terrestres de survivre dans un environnement hostile.

Cette découverte fait écho aux travaux publiés par la même équipe en 2025 dans Nature Genetics qui avaient révélé qu’un tel transfert de gènes, survenu il y a 500 millions d’années, avait permis aux ancêtres de l’hépatique des fontaines de coloniser la terre ferme. « Nous constatons maintenant que ces échanges génétiques ancestraux ne se sont pas limités à l’adaptation au milieu terrestre : ils ont également été essentiels au façonnement des défenses immunitaires des plantes », explique Karima El Mahboubi, co-première autrice de l’article avec Chloé Beaulieu (80|PRIME CNRS), et dont la thèse de doctorat au sein du LRSV portait sur ce sujet.

Une arme chimique insoupçonnée

Ces gènes « étrangers » ne sont pas décoratifs. Ils alimentent une véritable usine chimique. Grâce à eux, l’hépatique fabrique près de 1 600 terpènes différents — une diversité vertigineuse. « Ces gènes, intégrés au génome des ancêtres des plantes terrestres, permettent aujourd’hui à Marchantia de fabriquer une extraordinaire diversité de terpènes : il en a été dénombré près de 1 600 différents ! », approfondit Pierre-Marc Delaux, co-auteur de l’article et directeur de recherches CNRS au sein du LRSV. « Or les terpènes sont connus pour leurs propriétés antimicrobiennes. » : elles freinent, repoussent, neutralisent les envahisseurs. Autrement dit, la plante transforme cet héritage microbien en bouclier biochimique.

Fascinant détail : ces gènes ont disparu chez les plantes à fleurs modernes. Comme si cette vieille technologie naturelle s’était perdue au fil de l’évolution. Mais chez les bryophytes, elle est restée intacte, conservée comme un manuscrit ancien dans une bibliothèque oubliée pendant des centaines de millions d’années. « Nos travaux suggèrent que ces gènes « empruntés » jouent un rôle clé dans la défense contre les infections. Sans eux, Marchantia serait probablement beaucoup plus vulnérable aux maladies », selon Maxime Bonhomme, maître de conférences à l’Université de Toulouse au sein du LRSV, également co-auteur.

Et si l’avenir de l’agriculture se cachait là ?

Au-delà de la curiosité scientifique, la découverte a des implications très concrètes. Identifier des mécanismes de défense efficaces, absents des plantes cultivées, pourrait permettre d’imaginer de nouvelles stratégies de protection : stimuler les défenses naturelles plutôt que multiplier les traitements chimiques. Moins de pesticides. Plus de résilience. Et surtout, une leçon plus large : pour comprendre l’avenir, il faut parfois regarder très loin en arrière — vers ces organismes modestes, presque invisibles, qui ont déjà traversé des centaines de millions d’années d’épreuves.

L’enquête débouche sur une intuition forte : Pour protéger les cultures de demain, il ne suffit peut-être pas d’optimiser ce que l’on connaît déjà. Il faut parfois explorer les marges du vivant, ces espèces modestes que la science a longtemps négligées. Comme si l’avenir de l’agriculture se cachait, paradoxalement, dans les plantes les plus anciennes de la planète.

Et si, au fond, les mousses et les hépatiques n’étaient pas des survivantes archaïques… mais des éclaireuses ? Comme si, sous nos pieds, les mousses et les hépatiques conservaient encore quelques secrets capables de réinventer l’agriculture de demain.

Source : CP Université de Toulouse

Photo d’en-tête : Marchantia polymorpha, également appelée l’hépatique des fontaines