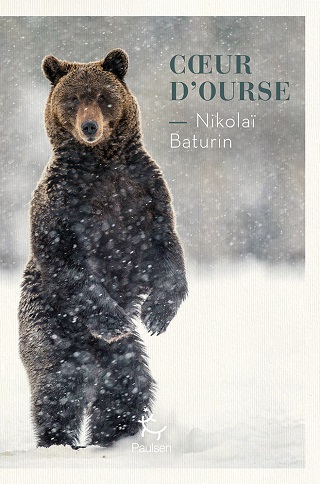

Cœur d’Ourse – Au cœur du monde sauvage, une aventure humaine, de Nikolaï Baturin – Traduit de l’estonien par Guillaume Gibet – Éditions Paulsen, 18 septembre 2025 – 688 Pages

Cœur d’Ourse – Au cœur du monde sauvage, une aventure humaine, de Nikolaï Baturin – Traduit de l’estonien par Guillaume Gibet – Éditions Paulsen, 18 septembre 2025 – 688 Pages

Cœur d’ourse plonge le lecteur dans un voyage intérieur au cœur de la taïga sibérienne. Lieu dense, sauvage, presque mythique, où le bruit du vent dans les sapins, les longues nuits, les chiens de traîneau et le froid mordant ne sont pas de simples décors, mais les éléments constitutifs d’un récit existentiel. Le protagoniste, Niika, jeune homme en pleine quête de soi, ressent l’appel à se retirer du tumulte urbain, convaincu que la nature sauvage détient des vérités que la civilisation efface. Le roman suit ainsi ses pas, ses doutes, ses découvertes, dans une solitude choisie, mais jamais complète : car la vie sauvage n’est pas seulement absence des hommes, c’est présence de forces invisibles, d’animaux, de silences, mais aussi de rencontres imprévues.

L’une des grandes réussites de Baturin réside dans sa capacité à mêler le récit de la nature et le récit intérieur, à faire coïncider paysage et âme. Niika ne débarque pas dans la taïga sans bagages : ses souvenirs, ses peines, ses espérances l’accompagnent, s’immiscent dans le paysage comme la lumière filtrée par les branches. L’ermitage qu’il choisit n’est pas un refuge sans passé — le roman ne fuit pas l’histoire familiale, les blessures personnelles, la perte ou l’absence — mais bien le lieu où tout cela doit être confronté à l’immensité silencieuse. Le chaman evenk qu’il consulte, les rituels, les anciens savoirs, ne sont pas là pour exotiser, mais pour offrir des réponses très anciennes, parfois fragiles, mais qui renouent un lien que la modernité brise : celui entre l’homme et les éléments.

Le récit est long, dense (près de 688 pages), ce qui pourrait intimider, mais l’écriture de Baturin parvient à maintenir une tension, une attention fertile. Le rythme oscille : il y a des moments d’attente, presque de méditation, des descriptions étirées de forêts enneigées, d’animaux, de traîneaux, mais aussi des moments de rupture, de danger, de rencontre, lorsque l’inattendu — la découverte d’une femme sauvage, notamment — vient perturber la retraite volontaire de Niika. Cette figure de la femme sauvage devient un miroir, un élément perturbateur, un éveil : elle rappelle que la solitude choisie ne peut rester sans dialogue, que la nature ne se contente pas d’être contemplée, mais impose ses propres lois et ses propres présences.

Un autre aspect remarquable du livre est sa capacité à interroger ce que signifie être “sauvage” ou “civilisé”. Baturin ne joue pas le jeu facile de l’opposition manichéenne. La ville, avec sa promesse d’ordre, de confort, de sécurité, apparaît parfois comme aliénante, froide, coupée de soi ; mais la nature, elle, bien qu’elle offre refuge et révélation, ne dispense ni des peurs ni des désillusions. Niika découvre que la vie dans la taïga exige autant d’efforts physiques que de résistance psychologique, de renoncements que d’adaptations. Le roman parle aussi d’équilibre : entre ce qui se gagne dans la simplicité, la lenteur, le contact avec le sauvage, et ce qui se perd, ce qui coûte — les liens humains, la chaleur humaine, parfois les illusions de maîtrise.

Enfin, Cœur d’ourse pousse le lecteur à réfléchir sur le temps, sur la mémoire, sur l’appartenance. Le temps des saisons, des hivers longs, des étés brefs, est un temps amplifié ; il donne à voir les cycles du vivant, les traces que l’homme laisse ou efface. Le personnage principal, en partant, espère retrouver une authenticité, mais ce qu’il trouve, ce sont des vérités plus nuancées : que l’âme humaine, même retirée, ne se libère pas totalement des questions de responsabilité, d’héritage, de communauté. Le retour — s’il existe — ne sera pas le même qu’un retour à un état vierge, mais un retour transformé.

Après avoir refermé le livre, on garde l’impression d’un récit capable d’ébranler : parce qu’il réveille la nostalgie de nature, l’envie de recul, mais aussi parce qu’il rappelle que la quête individuelle n’est jamais dissociée de liens, de contextes, d’histoires. On comprend que la nature sauvage n’est pas un décor neutre : elle est conscience, miroir, enseignement.

On se pose des questions : quelles valeurs sommes-nous prêts à abandonner ou à retrouver ? Jusqu’où le lien avec le vivant peut-il donner sens à l’exil volontaire ? Et de quelle manière la nature, au-delà du romantisme, peut offrir non pas un refuge passif, mais une scène d’apprentissage, de vérité, de fragilité ?

En contrepoint, on peut regretter parfois la lenteur du récit, le poids des descriptions : pour certains lecteurs, cela rendra l’œuvre exigeante, moins immédiatement accessible. Et certains passages de dialogue intérieur, de quête métaphysique, peuvent sembler abstraits ou contemplatifs au point de ralentir fortement le roman. Mais c’est sans doute le prix à payer pour toucher ce que Cœur d’ourse veut atteindre : non la distraction, mais la présence, non le spectaculaire, mais l’essentiel. Un pur chef-d’œuvre.

Né en 1936, Nikolaï Baturin a grandi sur les rives du lac Peïpous en Estonie. Après la déportation de son père en Sibérie, il part vivre chez son grand-père, dans la ferme de Kaluri. Diplômé de l’institut agricole, il poursuit ses études à l’école navale. Son service militaire dans la marine soviétique le conduit dans les champs pétrolifères de la mer Caspienne et de l’Atlantique. Il prend part à plusieurs expéditions géologiques dans la taïga sibérienne avant de se consacrer à ses activités de trappeur. Romancier, poète, dramaturge, scénariste, cet artiste mystique a vécu loin du tumulte dans sa ferme sur les rives du lac Võrtsjärv. Il s’est éteint en 2019, laissant derrière lui une œuvre colossale. Inspiré de son expérience dans la taïga, Cœur d’ourse, paru en 1989, est son premier roman traduit en langue française.