Les progrès de la science laissent aujourd’hui nos sociétés face au sentiment d’être à la croisée des chemins : des ruptures technologiques sont annoncées (nanotechnologies, biologie de synthèse, etc.) au moment où nos modèles de croissance économique semblent voués à se heurter aux limites physiques et environnementales de la planète. Alors que se multiplient les débats quant au modèle de développement le plus souhaitable, en quoi la science-fiction et les regards qu’elle porte sur notre société peuvent-ils enrichir la réflexion ?

La présente analyse explore les différents âges de la Science-Fiction, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui, et tente de mettre en lumière le contexte à la fois scientifique et socio-économique de chaque époque, par une approche chronologique. Voici la troisième partie.

Troisième partie : De la seconde Guerre mondiale à la fin Des années 1970 / Les grandes peurs de la société postmoderne

1 – La conquête spatiale donne un nouveau souffle aux space operas

L’après Seconde Guerre mondiale est fortement marqué par la « guerre froide »(17) à laquelle se livrent les blocs américain et soviétique qui rivalisent entre eux, notamment sur les terrains de l’armement nucléaire et de la conquête de l’espace. Les avancées technologiques de cette période marquent les esprits : lancement du satellite soviétique Spoutnik en 1957, voyage de Youri Gagarine dans l’espace en 1961, premier pas de l’homme sur la Lune en 1969. Dans le même temps, l’écoute intensive de l’espace est rendue possible à partir de 1960 à l’aide d’un énorme radiotélescope installé en Virginie, remplacé ensuite par l’actuel « Green Bank Telescope », le plus grand au monde.

L’après Seconde Guerre mondiale est fortement marqué par la « guerre froide »(17) à laquelle se livrent les blocs américain et soviétique qui rivalisent entre eux, notamment sur les terrains de l’armement nucléaire et de la conquête de l’espace. Les avancées technologiques de cette période marquent les esprits : lancement du satellite soviétique Spoutnik en 1957, voyage de Youri Gagarine dans l’espace en 1961, premier pas de l’homme sur la Lune en 1969. Dans le même temps, l’écoute intensive de l’espace est rendue possible à partir de 1960 à l’aide d’un énorme radiotélescope installé en Virginie, remplacé ensuite par l’actuel « Green Bank Telescope », le plus grand au monde.

L’accès à de nouvelles planètes et la rencontre de nouveaux peuples prennent à ce moment-là un caractère presque tangible (18). La technique a en quelque sorte rattrapé la fiction. Le ton décalé et léger des fanzines de l’entre-deux-guerres laisse la place à des space operas sérieux qui empruntent à la science des éléments souvent rigoureux et des engins de laboratoires sophistiqués. Même si 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) ne relève pas à proprement parler de ce genre, le film de Stanley Kubrick bénéficia de l’expertise d’Arthur C. Clarke, également auteur du scénario et du roman dont s’inspire le film. Ce dernier, spécialiste en radar pendant la Seconde Guerre mondiale et inventeur du concept de satellite géostationnaire (19), apporta sérieux et crédibilité scientifique à l’œuvre. On y retrouve d’ailleurs l’idée de l’émetteur radio et du relais en orbite.

Ce nouveau courant de space operas associe inéluctablement la découverte de l’espace à la recherche des origines de l’espèce humaine et à la peur de l’inconnu. 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) et Solaris d’Andreï Tarkovski (1972) s’inscrivent dans ces interrogations. Dans cette dernière œuvre, la planète Solaris et ses manifestations mystérieuses évoquent la rencontre et la peur de l’autre. Le thème de la compréhension d’autrui, de l’univers et de soi-même en constitue également un des fils conducteurs.

Ce nouveau courant de space operas associe inéluctablement la découverte de l’espace à la recherche des origines de l’espèce humaine et à la peur de l’inconnu. 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) et Solaris d’Andreï Tarkovski (1972) s’inscrivent dans ces interrogations. Dans cette dernière œuvre, la planète Solaris et ses manifestations mystérieuses évoquent la rencontre et la peur de l’autre. Le thème de la compréhension d’autrui, de l’univers et de soi-même en constitue également un des fils conducteurs.

D’autres œuvres d’anthologie apparaissent à cette même époque. On peut citer Le cycle des Robots puis Le cycle de Fondation d’Isaac Asimov, La Guerre des étoiles (1977) de George Lucas, ou encore La Planète des singes de F.J. Schaffner (1968). Tous inventent des mondes possibles dans l’espace ou sur d’autres planètes et abordent des questions d’ordre philosophique, métaphysique et humaniste.

2 – La technologie donne la capacité à l’homme de s’autodétruire : sf apocalyptique et post- apocalyptique

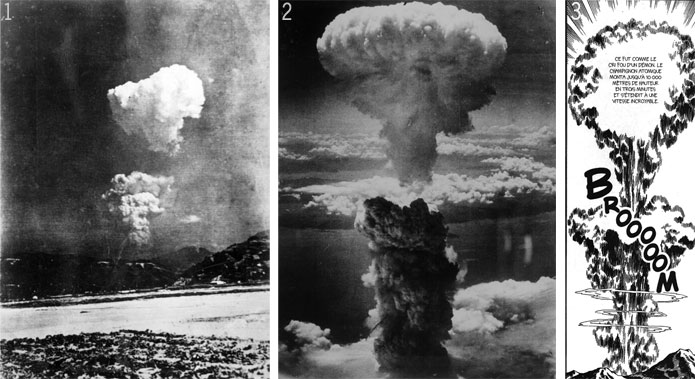

Parallèlement à l’enthousiasme lié à la conquête spatiale et aux space operas se développe une prise de conscience de la capacité d’autodestruction de l’homme. La révélation des images d’Hiroshima et Nagasaki et de la Shoah, déclassifiées à la fin des années 1960, ancre profondément l’idée que la folie des hommes peut mener au génocide avec des moyens d’une ampleur inégalée.

Parallèlement à l’enthousiasme lié à la conquête spatiale et aux space operas se développe une prise de conscience de la capacité d’autodestruction de l’homme. La révélation des images d’Hiroshima et Nagasaki et de la Shoah, déclassifiées à la fin des années 1960, ancre profondément l’idée que la folie des hommes peut mener au génocide avec des moyens d’une ampleur inégalée.

Pour la première fois, l’homme « apprenti sorcier » a créé une arme de destruction massive, et la peur d’une apocalypse nucléaire, sur fond de guerre froide, sous-tend nombre d’œuvres de science-fiction de cette époque. En 1954 sort le film japonais Godzilla, de Tomoyuki Tanaka, qui met en scène un énorme lézard préhistorique réveillé de son sommeil ancestral par des explosions nucléaires en surface et doté de surcapacités suite à son irradiation. Aux États-Unis, Stanley Kubrick réalise en 1964 son célèbre film Docteur Folamour ou : comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe, satire des relations américano-soviétiques, dont l’échec débouche sur l’holocauste nucléaire.

En France, le roman postapocalyptique Malevil (1972), de Robert Merle, décrit comment un groupe de survivants à une explosion tente de reconstruire une société humaine. Si la crainte de l’apocalypse est un thème récurrent en science-fiction, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale font basculer les récits apocalyptiques d’une responsabilité indirecte de l’homme – jusqu’ici, les récits de la fin du monde mettaient en scène une punition divine – à sa responsabilité directe. La Jetée, court-métrage réalisé en 1962 par C. Marker, situe ainsi son intrigue dans un monde détruit par un conflit nucléaire.

En France, le roman postapocalyptique Malevil (1972), de Robert Merle, décrit comment un groupe de survivants à une explosion tente de reconstruire une société humaine. Si la crainte de l’apocalypse est un thème récurrent en science-fiction, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale font basculer les récits apocalyptiques d’une responsabilité indirecte de l’homme – jusqu’ici, les récits de la fin du monde mettaient en scène une punition divine – à sa responsabilité directe. La Jetée, court-métrage réalisé en 1962 par C. Marker, situe ainsi son intrigue dans un monde détruit par un conflit nucléaire.

3 – La « New-Wave », éveil de la conscience écologique

La double décennie 1960-1970 est celle de la prise de conscience de la finitude des ressources, et de la montée des préoccupations écologiques. L’environnement entre dans le débat public : le premier rapport du Club de Rome (24) formalise l’idée de « limites terrestres » et suscite des inquiétudes à propos d’une pénurie de matières premières, qui seront avivées par le premier choc pétrolier de 1973. Par ailleurs, l’ONU organise en 1974, à Bucarest, la première Conférence mondiale sur la population, associant non plus uniquement des experts mais aussi des représentants des gouvernements à des réflexions sur le lien entre pression démographique, inégalités de développement et insécurité alimentaire. On craint alors que la production agricole ne suffise pas à nourrir les quelques 6 milliards d’hommes prévus pour l’année 2000.

La double décennie 1960-1970 est celle de la prise de conscience de la finitude des ressources, et de la montée des préoccupations écologiques. L’environnement entre dans le débat public : le premier rapport du Club de Rome (24) formalise l’idée de « limites terrestres » et suscite des inquiétudes à propos d’une pénurie de matières premières, qui seront avivées par le premier choc pétrolier de 1973. Par ailleurs, l’ONU organise en 1974, à Bucarest, la première Conférence mondiale sur la population, associant non plus uniquement des experts mais aussi des représentants des gouvernements à des réflexions sur le lien entre pression démographique, inégalités de développement et insécurité alimentaire. On craint alors que la production agricole ne suffise pas à nourrir les quelques 6 milliards d’hommes prévus pour l’année 2000.

Un article de Garrett Hardin (25) paru en 1968 parle de « tragédie des biens communs » pour désigner la surexploitation des biens publics environnementaux comme le climat, les ressources hydriques et minières, la diversité des espèces animales et végétales, etc. L’expression, critiquée depuis mais toujours employée aujourd’hui, aura un impact retentissant dans les communautés scientifiques puis médiatiques.

Les préoccupations relatives à l’état de l’environnement dépassent la sphère des chercheurs et des militants écologistes : elles intéressent bientôt le grand public et acquièrent une dimension culturelle. Le mouvement New Age, philosophie aux accents religieux dont l’objectif est de recréer un lien entre l’Homme et la Nature, apparu en Angleterre à la fin des années 1960, se diffuse aux États-Unis et dans le reste de l’Europe. Ce sont les premiers pas d’une conscience écologique mondiale.

Les œuvres de science-fiction de l’époque relayent ces inquiétudes, se recentrant sur la Terre et sur les préoccupations environnementales – on parle alors de courant « New Wave ». La littérature New Wave explore l’angoisse de la surpopulation et ses corollaires : la pollution et la pénurie de ressources. Elle reprend et illustre, par des scénarios extrêmes et des images parfois choquantes, la critique de la logique d’accumulation et d’exploitation irraisonnée du capital naturel induite par la consommation de masse, sujet qui fait débat à l’époque.

En 1962, la biologiste Rachel Carson publie Silent Spring, ouvrage dénonçant les effets négatifs des pesticides sur l’environnement (le titre fait référence à un printemps où tous les oiseaux auraient disparu à cause des pesticides). Ce livre sensibilisa une grande partie de l’opinion publique américaine aux problèmes environnementaux et contribua à l’interdiction du pesticide DDT aux États-Unis en 1972. Dans la continuité de cet ouvrage scientifique, une importante « science-fiction d’avertissement » se développe dans les années 1960.

En 1962, la biologiste Rachel Carson publie Silent Spring, ouvrage dénonçant les effets négatifs des pesticides sur l’environnement (le titre fait référence à un printemps où tous les oiseaux auraient disparu à cause des pesticides). Ce livre sensibilisa une grande partie de l’opinion publique américaine aux problèmes environnementaux et contribua à l’interdiction du pesticide DDT aux États-Unis en 1972. Dans la continuité de cet ouvrage scientifique, une importante « science-fiction d’avertissement » se développe dans les années 1960.

Le spectre de l’épuisement de la nature prend corps dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?(1966)(26) de P. K. Dick, où la Terre est une ville géante dépourvue d’espaces naturels, dans Le Troupeau aveugle (1972) où J. Brunner décrit un monde pollué, baigné de pluies acides, ou encore dans les paysages désertiques de La Planète des singes de P. Boulle (1963), vidée de sa végétation par l’homme.

La SF des années 1960-1970 explore également les conséquences d’une future surpopulation et, au-delà, imagine différents systèmes pour supporter la promiscuité ou encore assurer la sécurité alimentaire d’une partie de la population. H. Harrison expose ainsi une vision cauchemardesque du futur dans Soleil vert (1966), qui présente un monde marqué par la surpopulation, le changement climatique et la perte de la biodiversité, et dans lequel les hommes sont réduits à consommer d’autres humains sous la forme d’un aliment « artificiel », le soleil vert. R. Silverberg donne à voir une série de conurbations, urbanisme vertical qui ménage de l’espace pour la production agricole dans Les Monades urbaines (1979). Enfin, J. Brunner décrit une société qui vit sous tranquillisants et masque à oxygène, et qui a choisi de recourir à un contrôle des naissances eugéniste dans Tous à Zanzibar (1968).

L’époque est également à la remise en cause des systèmes de gouvernance politique, et à la recherche de modèles alternatifs à celui de la république occidentale moderne, dans des réflexions inspirées notamment par la guerre du Vietnam. Plusieurs œuvres de science-fiction s’interrogent sur la compatibilité entre écologie et démocratie : cette dernière est-elle en mesure d’assurer la préservation des ressources naturelles pour les générations futures, et par là, la survie de l’humanité ? Comment un tel système, qui place le citoyen au centre de tout, peut-il imposer à ce même citoyen des obligations certes dans l’intérêt de la nature, mais contraires à la liberté individuelle ? (27) La littérature d’anticipation explore des organisations aussi bien idéales et utopiques que tyranniques : Le Nom du monde est Forêt (1976) d’Ursula Le Guin, récit de la colonisation sauvage d’une planète par l’humanité, établit un lien direct entre dictature, génocide et écocide – en l’occurrence par la déforestation.

L’époque est également à la remise en cause des systèmes de gouvernance politique, et à la recherche de modèles alternatifs à celui de la république occidentale moderne, dans des réflexions inspirées notamment par la guerre du Vietnam. Plusieurs œuvres de science-fiction s’interrogent sur la compatibilité entre écologie et démocratie : cette dernière est-elle en mesure d’assurer la préservation des ressources naturelles pour les générations futures, et par là, la survie de l’humanité ? Comment un tel système, qui place le citoyen au centre de tout, peut-il imposer à ce même citoyen des obligations certes dans l’intérêt de la nature, mais contraires à la liberté individuelle ? (27) La littérature d’anticipation explore des organisations aussi bien idéales et utopiques que tyranniques : Le Nom du monde est Forêt (1976) d’Ursula Le Guin, récit de la colonisation sauvage d’une planète par l’humanité, établit un lien direct entre dictature, génocide et écocide – en l’occurrence par la déforestation.

Article précédent (Deuxième partie)

(17) À noter que le terme « Cold War » est employé par Orwell en 1945 dans son article « You and the Atomic Bomb » (1945, in Tribune) et repris par la suite par Bernard Baruch, alors conseiller de l’administration Truman (1947), puis par le journaliste et intellectuel Walter Lippmann

(18) Plus récemment, le film Contact (R. Zemeckis, 1997) met ainsi en scène l’écoute spatiale grâce à des télescopes et la découverte de civilisations extraterrestres.

(19) Arthur C. Clarke publia l’idée d’orbite géostationnaire dans la revue Wireless World, octobre 1945.

(20) Napier S. (1993), « Panic Sites:The Japanese Imagination of Disaster from Godzilla to Akira », The Journal of Japanese Studies, vol. 19, n° 2.

(21) Le shogunat désigne le régime en place au Japon du XIIe au XIXe siècle, système féodal dirigé par des dynasties de chefs militaires, les shoguns.

(22) À Minamata, en 1949, un millier de décès a ainsi été rattaché à l’intoxication au mercure provoquée par les rejets d’une usine voisine.

(23) La science-fiction japonaise est en effet née avec les romans de Jules Verne et d’H. G. Wells, très vite introduits et traduits au Japon (Le Tour du monde en 80 jours (1873), traduit en 1878 par Kawashima Yunosuke ; De la Terre à la Lune (1865), traduit en 1880 par Inoue Tsutomu, etc.).

(24) Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. et Behrens W. (1972), The Limits to Growth.

(25) « The Tragedy of the Commons », Science, 162 (3859): 1243-1248. 1968.

(26) Roman qui inspirera le film Blade Runner (Scott, 1982).

(27) Voir Chelebourg, C. (2012), Les écofictions – Mythologies de la fin du monde, Les impressions nouvelles.