La pandémie de coronavirus touche 2,3 millions de personnes dans le monde, dont plus de 164 000 sont décédées à ce jour depuis son apparition en Chine en décembre dernier. Les décomptes macabres se succèdent comme de sombres litanies sur tous les médias du monde. Or de nombreux travaux d’historiens, comme ceux de Philippe Ariès (1) et Michel Vovelle ou de sociologues comme Norbert Elias (2), montrent que depuis plusieurs décennies nous assistons à un “déni de la mort”, à une “mort interdite”, à ce que Geoffrey Gorer appelle une “pornographie de la mort”. La mort ne serait plus visible ? Matthieu Smyth, Professeur en sciences religieuses à l’Université de Strasbourg étudiant et enseignant l’histoire des rites européens (pré-chrétiens et chrétiens) nous propose ici un regard anthropologique et historique.

TRIBUNE LIBRE

Il n’y a pas si longtemps…

Le professeur Pierre Dellamonica, alors interne au CHU de Lyon, se souvient : « Les gens arrivaient en brancard, dans un état catastrophique. Ils mouraient d’hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. » On n’avait pas le temps de sortir les morts. On les entassait dans une salle au fond du service de réanimation. Et on les évacuait quand on pouvait, dans la journée, le soir (dans C. Bensimon, « 1968, la planète grippée », Libération, 7 décembre 2005).

Cette Grippe de Hong Kong qui s’est étendue de 1968 jusqu’au printemps 1970 fit un million de victimes, dont 40 000 en France pendant l’hiver 69-70. La population française ne dépassait alors guère 50 millions d’habitants. Quant à la Grippe asiatique de 1956-1958, elle en avait fait deux fois plus.

Ma mère, pas plus que tous les témoins potentiels que j’ai pu interroger, ne se souvient de ces événements. Personne n’y avait tellement prêté attention à l’époque. En 1970, pas de décompte morbide d’heure en heure, pas de bombardement continuel d’informations anxiogènes sur la population, pas de mesures d’isolation de type médiéval comme si la Peste noire était de retour, pas d’individu masqué déambulant dans la rue…

Et aucun mouvement de panique.

Le Surhomme ?

Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour se rendre compte que les mentalités ont changé depuis. Notre rapport à la souffrance et à la mort n’est plus le même. Notre rapport à la puissance technique non plus.

La mort est masquée par l’épais voile du déni. Elle fait tellement peur. Même si individuellement beaucoup arrivent encore à affronter l’idée de cette échéance, ce n’est pas vrai de tous. Les fantasmes transhumanistes de s’affranchir, grâce à la technologie, de la vieillesse et même de la mort en témoignent de manière caricaturale. Surtout, le deuil est perçu désormais comme une souffrance insupportable. Perdre un proche a toujours été douloureux. Mais nos vies, saturées d’émotionnel, ne nous permettent plus d’envisager ce genre d’épreuves. Par ailleurs, nous percevons nos destinées de manière si individuelle que nous ne pouvons plus nous appuyer sur le sentiment d’appartenir à une communauté qui nous transcende.

Enfin, l’anxiété s’est diffusée dans toute la société de manière universelle et intense. Tous la subissent ou au moins doivent lutter contre. Ce n’est pas un contexte qui facilite la réflexion face à la souffrance, la vieillesse et la mort. Ni face à la maladie. La peur diffuse dans laquelle nous baignons constamment sans pouvoir la nommer vient donc se cristalliser sur les parasites, les bactéries et les virus quand ceux-ci ressurgissent.

…habité par l’angoisse

Et c’est là que notre anxiété rencontre le sentiment de toute-puissance technicienne qui s’est peu à peu installé en Occident avec l’ère moderne, en particulier avec les progrès de la médecine. Nous ne tolérons pas que soit mis en échec ce sentiment de toute-puissance. Ce sentiment est tellement rassurant pour nous qui sommes si anxieux de nature ! Que des micro-organismes osent mettre en cause notre illusion de maîtrise universelle nous est insupportable. Nous nous rêvons en surhomme. Nous avons l’ambition de défier par la puissance de notre technologie les dieux et le cosmos, mais lorsque la sensation de la vanité de cet effort nous envahit, il nous devient impossible d’échapper à la terreur qui nous habite.

L’anthropocène déclinant a fini par construire un discours mythique sur lui-même où la mort ne fait désormais plus partie de la vie. L’idéologie végétalienne et son horreur panique devant la mort animale en témoigne. Et tandis que la souffrance est un signal de danger en soi absolument nécessaire que nous envoie notre système nerveux, nous nous acharnons à l’anesthésier — au péril de notre vie. Ainsi ne pouvons-nous plus comprendre que la souffrance du deuil est un prix à payer proportionnel à la valeur que les humains (sauf les sociopathes) accordent par nature au lien social.

Accepter le départ

Le chemin parcouru par notre civilisation pour en arriver au triomphe de cette idéologie

prométhéenne est stupéfiant. Depuis la nuit des temps, on construit le rapport à la mort à travers des rituels spécifiques. Ceux-ci présentent la vie humaine comme une participation à la communauté à laquelle elle appartient autant qu’au cosmos vivant dans lequel elle est plongée. La mort marque un retour à cet univers qui l’entoure — la phase cruciale d’un cycle perpétuel. Le cycle de la vie de l’individu s’achève mais s’intègre dans quelque chose de beaucoup plus grand, lequel, lui, continue d’engendrer la vie.

Les cérémonies qui accompagnent le deuil viennent le rappeler aux vivants. Elles les obligent — si j’ose dire — à accepter ce départ. C’est pourquoi les cérémonies funéraires archaïques chassent le corps du défunt loin des vivants. Son monde sera désormais celui des esprits : un monde subtil, proche mais caché, sous-terrain et délimité par les eaux. Il ne faut pas que les défunts retournent importuner les vivants intempestivement — comme est susceptible de le faire celui qui fut frappé d’une mort violente et n’a pu être inhumé. Les morts ne doivent revenir qu’à des moments précis, lorsque le voile qui cache le monde des esprits se déchire. Alors ces derniers peuvent surgir dans le monde visible afin de le féconder. Après le néolithique, les humains se divisent de plus en plus entre dominés et dominants.

Les puissants ont voulu affirmer, face à ceux qui leurs étaient assujettis, la pérennité de leur puissance numineuse particulière en défiant la mort et le temps sous leur tumulus. Jusqu’à construire des pyramides. Dans cette logique, certains chefs se voient diviniser. Au XIXe siècle, l’Occident prendra l’habitude de démocratiser les sépultures de pierre jusqu’à édifier les hideux cimetières de nos cités. Aujourd’hui, presque plus personne ne retourne à la biomasse terrestre.

La fécondité et la mort

Dans les rituels archaïques, les festins qui suivent les funérailles sont joyeux. On célèbre la vie. En Irlande, il est aujourd’hui encore interdit de pleurer pendant le « Burial Party ». C’est une fête comme son nom l’indique.

Dans la vision archaïque du monde, la vie et la mort se mêlent étroitement. La vie se nourrit de la mort et réciproquement. La mort est une étape dont le cycle de la vie a un besoin absolu.

Du reste, dans toutes les traditions mythologiques anciennes (animistes disons), les figures mythiques de la mort et de la fécondité se confondent. C’est autant vrai de l’Angau psychopompe gallois (l’Ankou breton) que du Bawon sammdi vaudou. De même, l’irruption saisonnière des esprits de la forêt manifestent autant le surgissement des esprits des morts que celui de la force du chaos fécond. La vie s’enfonce dans le monde chtonien de l’hiver pour ressurgir aux premières lueurs du printemps pour ranimer le cosmos. Avec les premiers frimas, le Dieu ours disparait dans sa tanière sylvestre pour renaître à la fin de l’hiver. De même, les Mystères d’Eleusis célèbrent le retour printanier de Perséphone depuis l’Hadès.

Osiris personnifie à la fois le monde des morts, la fertilité végétale et la vie. Cela reste vrai pour le mystère chrétien puisque le Crucifié s’enfonce à Pâques dans les entrailles de la terre pour y vaincre l’Enfer et en délivrer ses captifs, avant de remonter jusqu’au ciel pour donner la vie à tous.

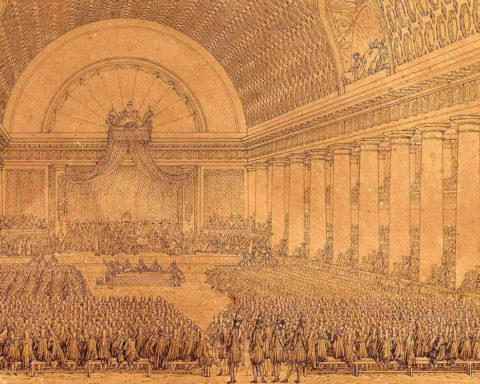

En outre, dans la vision chrétienne médiévale, la mort vient rendre son égalité à tous, qu’ils soient cerfs, empereurs ou pape. La vanité des autorités terrestres, fussent-elles ecclésiastiques, est démasquée. Le thème de la Danse macabre, née en même temps que la Peste noire (qui tue plus d’un tiers de la population), déploie, selon la symbolique du rite carnavalesque, cette représentation de l’égalité humaine face à la mort.

D’Orphée à la Camarde

Cependant, cette expérience unique de pandémie — cauchemardesque s’il en fut — va marquer un tournant dans l’esthétique funèbre. Désormais celle-ci adopte une tonalité beaucoup plus inquiétante. Les artistes de l’automne du Moyen âge vont ainsi commencer de personnifier la mort : un cadavre ou plusieurs cadavres ambulants qui inspirent le dégoût et la peur.

C’est ainsi que naissent les terrifiantes figures folkloriques de la Camarde puis de la Faucheuse (de de fait nous ne connaissons plus l’Ankou breton que sous cette forme effrayante). Nous sommes loin du vieux Charon et des autres psychopompes antiques, Hermès, Orphée, Anubis, Epona, Saint Michel… À la fin du XIVe siècle, l’angoisse fait ainsi une irruption brutale et massive dans l’art pictural. C’est une nouveauté iconographique radicale dont le succès ne se démentira pas jusqu’à la fin du Baroque et dont les plus grands maîtres se saisissent Holbein, Dürer, Bruegel l’Ancien… Son « Triomphe de la mort » suggère l’horreur face à la peste mais aussi face à la guerre totale.

Notre monde moderne va assombrir de plus en plus sa vision de la mort en même temps qu’il perd de vue le lien organique qu’elle offre avec la fécondité. De leur côté, parallèlement au mythe de la Camarde, les rites chrétiens funéraires eux-mêmes, de festifs qu’ils étaient à l’origine, vont devenir beaucoup plus sombres à l’époque moderne : chasuble noire et « Dies irae » !

En même temps, le lien social se dissout. On peut désormais mourir seul, loin des siens qui vous ont d’abord oubliés dans quelque maison de retraite, sur un lit d’hôpital, après avoir été maintenu en vie à bout de bras pendant des mois par la technologie et les produits issus de la pétrochimie… Ici, plus rien n’a de racine, ni de sens ni de but.

Tout cela n’aura qu’un temps.

Matthieu Smyth, Professeur Université de Strasbourg. Théologie et sciences religieuses.

(1) Philippe Ariès, Essai sur l’histoire de la mort en Occident,… – Edition du Seuil, 1975

(2) Auteur de l’ouvrage majeur de sociologie historique, « Sur le processus de civilisation »