La question de notre souveraineté alimentaire est aujourd’hui très présente dans le discours des politiques et le monde agricole, à tel point que le terme a été inclus dans le nom du ministère : ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le ton est souvent alarmiste, laissant penser qu’on ne produit pas suffisamment pour se nourrir, que notre alimentation dépend de plus en plus des importations, et que cette situation s’aggrave. Le récent rapport « Évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France », entend définir une stratégie. A notre avis, les propositions manquent de cohérence et éludent les mesures qui seraient les plus structurantes. Nous proposons de définir trois choix stratégiques, à penser ensemble, car interdépendants.

Souveraineté alimentaire : un diagnostic correct mais des propositions inadaptées

La France exporte 20% de sa production agricole en volume et deux fois plus de calories que sa population n’en consomme sous forme d’alimentation humaine. La balance commerciale agro-alimentaire reste globalement positive en valeur de +7 à +9Mds€. Elle est largement positive vis-à-vis des pays tiers, mais désormais négative vis-à-vis de l’Union Européenne.

Notre alimentation est particulièrement dépendante de l’importation de fruits et légumes. Le taux de couverture de la consommation par la production nationale « (Production-exportation)/consommation » est de 63% pour les fruits de climat tempéré et 67% pour les légumes frais. Sachant que pour notre santé, il faudrait en consommer deux fois plus, notre souveraineté alimentaire souhaitable pour ces filières est donc très insuffisante. Notre alimentation est aussi très dépendante d’importations de poulets dont le taux de couverture (58%) a fortement baissé : la consommation a augmenté alors que les filières avicoles ont subi de plein fouet depuis 2021 des épidémies d’influenza aviaire.

L’agriculture française est aussi très dépendante des importations de tourteaux de soja destinés aux élevages, dont 43% pour les volailles. Bien qu’ayant diminuées, elles s’élèvent encore à 3,5Mt, équivalent à 5,5% de notre surface agricole.

Enfin, l’agriculture est aussi très dépendante d’intrants essentiels : énergie, pesticides, engrais importé ou fabriqué avec du gaz importé. La consommation d’énergie finale est composée de 53 % d’énergie directe, principalement de carburants, et de 47 % de consommations indirectes, principalement liée à la production d’engrais azotés. Lorsque l’on raisonne en empreinte, la consommation d’énergie de l’agriculture liée à la demande intérieure est estimée à environ 4% de la consommation totale d’énergie primaire.

Pour faire face à ces défis, trois propositions sont faites : (i) relocaliser les productions déficitaires (fruits et légumes, oléo-protéagineux, volailles, viande ovine) ; (ii) agir sur les tendances de consommation a fortiori sur des filières non relocalisables (riz, certains poissons, et fruits tropicaux, certaines volailles) ; (iii) limiter notre dépendance en intrants amont, essentiels à notre production agricole. Il s’agit des tourteaux pour l’alimentation animale, des engrais azotés, des graines oléagineuses pour la production de biocarburants (dont le tiers est importé essentiellement d’Australie). A cette fin, sont suggérés le développement de formes d’agriculture comme l’agroécologie, la production nationale d’intrants basés sur l’utilisation de l’énergie verte, tout en sécurisant des itinéraires techniques alternatifs lorsque c’est possible.

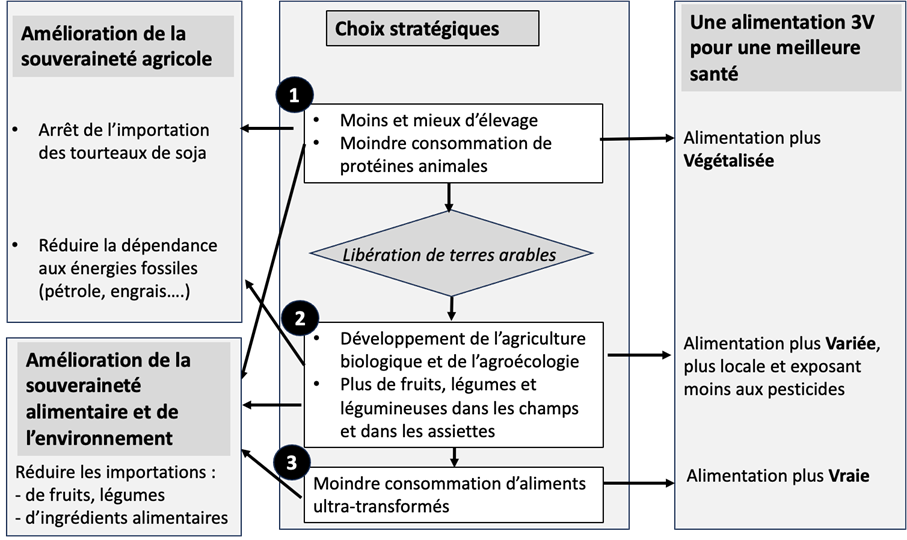

Cette liste d’actions en « silo » ne tient cependant pas compte des effets rebonds : cultiver plus de légumineuses pour les animaux et les humains, de fruits et légumes sans réduire les exportations de céréales ou la production animale n’est pas possible, ou cela conduirait à intensifier la production sur les surfaces restantes, nécessitant alors plus d’énergie et d’engrais et de pesticides, qu’il importe pourtant de réduire compte-tenu de leurs effets avérés sur l’environnement et la santé. Le maintien de la puissance exportatrice de la France n’a donc de sens que si une stratégie systémique cohérente est mise en place, visant à modifier nos régimes alimentaires et modes de production. Nous déclinons cette proposition en trois grands leviers interdépendants.

Levier 1 : réduire notre consommation de produits animaux et les modes d’élevage les moins vertueux

Notre consommation de protéines excède d’au moins 30% les recommandations nutritionnelles, et la part de protéines animales dans les protéines consommées devrait être ramenée à moins de 50% au lieu des 65% actuels. Ces recommandations aboutiraient à diviser la consommation de viande par au moins deux, et réduire ainsi nos importations tant de viande que de soja. Si depuis quelques années la consommation de viande de bœuf décroît, la production décroît encore plus vite, entraînant une augmentation des importations. Pour le poulet, la consommation a augmenté de 3 % en 4 ans. Ces tendances s’expliquent par l’accroissement de la consommation de viandes « cachées » dans des produits tels que pizzas, sandwiches, cordons bleus, nuggets….

Au-delà des effets sur la santé, réduire fortement notre consommation de viande permettrait de libérer des terres puisque la surface (hors prairies permanentes) nécessaire pour produire des protéines d’origine animale est 3 à 5 fois plus élevée que celle nécessaire pour produire des protéines végétales issues de légumineuses. Ainsi, outre l’arrêt d’importation de soja souvent issu de la déforestation, 4 à 6 millions d’ha de terres arables pourraient être alloués à d’autres usages, et cela sans compter la réduction forte de nos émissions de gaz à effet de serre et de fuites d’azote dans l’environnement. Cette orientation constitue une opportunité et une condition pour activer le deuxième levier.

Levier 2 : massifier l’agroécologie et les productions de fruits et maraichères

Massifier l’agriculture biologique basée sur des pratiques agroécologiques pour des raisons de santé, d’environnement et souveraineté vis-à-vis des intrants industriels, en particulier dans le cas des grandes cultures, nécessiterait plus de surfaces de grandes cultures car les rendements sont en moyenne de 20% à 40% inférieurs à ceux de l’agriculture conventionnelle. La surface pour nous nourrir en céréales devrait alors augmenter d’environ 300 000 ha.

Augmenter fortement la production et la consommation de fruits, légumes et légumineuses. largement importées, est d’autant plus essentiel que notre consommation est deux (pour les fruits et légumes), voire cinq (pour les légumineuses) fois inférieure, aux recommandations pour la santé. Cela nécessiterait respectivement seulement 700 000 et 350 000 ha. Et ce sont des productions locales qu’il convient de privilégier compte tenu de leur impact carbone pour le transport.

Au final, une alimentation pour l’environnement et la santé basée sur le renforcement de la souveraineté alimentaire nécessiterait environ 1,5 millions d’ha, ce qui reste bien inférieur aux terres arables libérables via la réduction de l’élevage.

Levier 3 : réduire la consommation de produits ultra-transformés

Les produits ultra-transformés sont identifiés par la présence de marqueurs d’ultra-transformation, majoritairement issus du cracking de matières premières produites en masse sur la planète et dont l’origine est généralement non renseignée dans la liste des ingrédients. Ils représentent en moyenne 34% des calories consommées chez l’adulte en France. Les recommandations nutritionnelles encouragent à les réduire car ils accroissent le risque de maladies chroniques.

Sauf mention spécifique du fabricant, l’origine géographique des autres ingrédients – c’est-à-dire ceux qui ne sont pas des marqueurs d’ultra-transformation – dans les aliments ultra-transformés est aussi méconnue car cette information n’est pas obligatoire. Dès lors, une partie de notre souveraineté alimentaire reste mal évaluée au regard des importations de ces ingrédients qui sont majoritairement issus de systèmes agricoles simplifiés concernant un petit nombre de productions (blé, riz, maïs, pomme de terre, soja, pois, œufs, lait et viandes).

Accroître notre souveraineté agri-alimentaire tout en permettant une alimentation plus saine et plus durable

Promouvoir des politiques publiques qui permettent de réduire la consommation de viande est la condition principale pour libérer des terres arables pouvant être allouée aux cultures de légumineuses et aux fruits et légumes que nous importons largement, et dont notre alimentation est très déficitaire pour notre santé. Cela permettrait aussi de produire des céréales bio pour des farines complètes riches en fibres dont nous manquons cruellement dans notre alimentation, sans s’exposer plus aux pesticides. Une réallocation des terres à ces nouvelles cultures améliorerait la souveraineté agricole (moins d’énergie et d’intrants) et alimentaire (moins d’importations de fruits, légumes, légumineuses, poulets…), et permettrait aussi une alimentation plus variée.

Enfin, encourager les consommateurs, mais aussi en amont les distributeurs, à moins consommer et vendre de produits ultra-transformés qui souvent, outre des additifs, contiennent des ingrédients issus d’importations, permettrait aussi de renforcer et la santé et la souveraineté. Ces choix permettraient une alimentation 3V (Végétalisée – Variée – Vraie), considérée comme vertueuse pour la santé et l’environnement. Les principaux leviers pour reconquérir une souveraineté alimentaire et une alimentation saine et durable sont les mêmes.

En conséquence, contrairement aux orientations actuelles, la priorité n’est pas à la levée de réglementations environnementales qui ne feront qu’accroître les problèmes environnementaux et de santé. Les politiques publiques doivent cibler de manière cohérente les différents acteurs :

- Les consommateurs en les accompagnant pour un changement de régime alimentaire vers moins de viandes (tout particulièrement celles issues d’élevages intensifs sans lien au sol) et de produits ultra-transformés, et vers plus de fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses sans résidus de pesticides.

- Les agriculteurs, d’une manière générale en orientant les aides et les dispositifs pour le développement massif de pratiques agroécologiques, et plus spécifiquement en accompagnant les éleveurs pour s’orienter vers des systèmes vertueux, à l’herbe pour les ruminants, ou pour une reconversion.

- Les organismes de collecte et les industriels de première transformation en pointant leurs responsabilités dans la mise en œuvre de systèmes agricoles diversifiés.

- Les industriels de la seconde transformation, en les incitant à fabriquer des produits sourcés dans l’agriculture française qui excluent les processus de l’ultra-transformation, tout en étant adaptés aux attentes des consommateurs.

A cet effet, des scores alimentaires type Nova, 3V et environnementaux type Planet-score seraient des outils pertinents de politiques publiques pour les acteurs, du champ à l’assiette.

Parler de souveraineté est l’occasion de repenser la construction de nos systèmes agricole et alimentaire, les enjeux de climat et de santé, qui doivent être pensés conjointement. En ce sens, la science dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’alimentation et de la santé peut y aider !

Michel Duru, Anthony Fardet, Marie-Benoît Magrini, Olivier Therond (INRAE)