On assiste depuis les années 1980 à une spiritualisation croissante de l’écologie. De nombreuses voix s’élèvent pour dépasser le dualisme nature/culture, l’idée d’une nature-objet-ressource et le paradigme dominant de l’anthropocentrisme ; il s’agit de reconnaître une valeur intrinsèque, et donc des droits, à la nature, qui devient désormais sujet. En invitant l’homme à renouer avec son milieu de vie non-humain et à ré-habiter la Terre, en communion avec elle et non contre elle, un certain nombre d’intellectuels et d’écologistes militants semblent vouloir intégrer une dimension spirituelle dans l’écologie.

L’hypothèse Gaïa, selon laquelle la Terre serait un être vivant, un vaste système naturel, dynamique et autorégulé, incluant la biosphère et favorisant la vie, témoigne – comme l’indique la référence à « Gaïa », le nom de la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre – de l’influence des religions de la terre. Plusieurs universitaires ont souligné la teneur religieuse de cette théorie. Certains considèrent que James Lovelock cherche à retrouver dans cette vision de la nature (d’ailleurs contestée sur le plan scientifique) une union mystique avec la Terre-Mère (voir Anne Primavesi, Gaïa’s Gift, 2003). D’autres rapprochent les théories Gaïa (ainsi que l’écologie radicale dans son ensemble) du néopaganisme, dont l’une des caractéristiques serait le panthéisme, à savoir l’idée d’une communion avec la nature, avec la Terre en tant qu’entité spirituelle (voir Yannick Cahuzac et Stéphane François, « Panthéisme, néopaganisme et antichristianisme dans l’écologie radicale », Politica Hermetica, 2013).

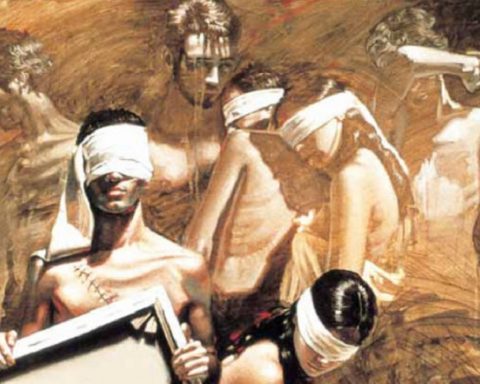

Sacralisation de la nature

L’approche écospirituelle imprègne également l’éthique environnementale, qui devient une discipline académique aux États-Unis au début des années 1970. D’aucuns se demandent si, en accordant une valeur en soi – intrinsèque ou morale – à la nature, elle ne contribue pas à la sacraliser (voir Bérengère Hurand et Catherine Larrère, Y-a-t-il du sacré dans la nature ?, 2014). Elle semble en tout cas marquée par la recherche d’une sagesse, d’une écosophie, et comme toute éthique vécue, elle interpelle chaque personne dans l’intimité de son rapport au monde. En ceci, elle serait sans doute incomplète sans un horizon spirituel.

D’après le philosophe américain Holmes Rolston, « la vue de la Terre depuis l’espace délivre en tant que telle un impératif éthique, et elle est apparentée, en ce sens, à une expérience épiphanique, c’est-à-dire la révélation d’une transcendance qui inspire un sentiment de crainte respectueuse mêlée d’admiration – ce sentiment paralysant d’être dépassé par une puissance créatrice supérieure, qui nous enveloppe en nous assignant une position au sein de la création ». Cette révélation « donne l’impulsion au mouvement de conversion intérieure qui conduit, selon les mots de saint Paul, à “se dépouiller du vieil homme” (les oripeaux du maître et possesseur) et à “revêtir l’homme nouveau” (la figure du protecteur et du gardien bienveillant de la création » (Hicham-Stéphane Afeissa, Écosophies. La philosophie à l’épreuve de l’écologie, 2009).

Différente de l’éthique environnementale, l’écologie profonde du norvégien Arne Naess est une écosophie holiste et biocentrique, développée à la fin des années 1970, notamment à partir de l’éthique spinoziste et de l’éthique non violente de Gandhi (ahimsa) ; elle pose que toutes les espèces sont dotées d’un droit à l’existence égal et que l’existence de chaque espèce est une fin en soi : « Le bien-être et l’épanouissement de la vie humaine et non humaine sur Terre ont une valeur intrinsèque (en eux-mêmes). Ces valeurs sont indépendantes de l’utilité que peut représenter le monde non-humain pour nos intérêts humains » (Arne Naess, Écologie, communauté et style de vie, 2012 [1976]).

Pour certains intellectuels, l’écologie profonde s’apparente à la religion en ce qu’elle repose sur un « culte de la vie » et « en vient à considérer la biosphère comme une entité quasi divine, infiniment plus élevée que toute réalité individuelle, humaine ou non humaine » (Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, 1992). D’autres la considèrent comme une religion de type gnostique accordant une grande importance à l’« auto-réalisation » et imprégnée d’un sacré ésotérique (voir Giovanni Filoramo in Religion et écologie, 1992), voire comme une forme de néopaganisme fondée sur la sacralisation de la nature.

À la recherche d’une relation symbiotique

Sujet, et même sujet de droit, la nature doit aussi l’être pour le philosophe Michel Serres, qui l’estime comptable d’une déclaration universelle des droits de la nature (voir Le contrat naturel, 1992). La terre a, selon lui, besoin de la sagesse de l’homme, et il est urgent, face à la menace de mort collective, que l’humanité passe, à l’instar du contrat social, un contrat tacite avec les objets inertes et les êtres vivants (en bref, tout ce qu’on appelle la nature) pour les déclarer sujets de droit ; ainsi seulement pourrait être fait justice à la nature. C’est que la terre, par ses limites et sa vulnérabilité, devient l’horizon commun aux êtres humains ; elle est ce qui les relie. Cette perspective d’une relation symbiotique inédite entre l’humanité et la planète Terre semble bien relever d’un projet spirituel.

Dix ans plus tard, un autre penseur français, le philosophe des sciences Jean-Pierre Dupuy, constate notre incapacité à penser la catastrophe (Pour un catastrophisme éclairé, 2002) et met au jour l’illusion de la gestion optimale des risques. Influencé à la fois par la théorie mimétique du philosophe français René Girard (La violence et le sacré, 1972) et par l’éthique de la responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas, pour lequel seule une ascèse de la modération peut permettre à l’humanité d’éviter les catastrophes environnementales rendues possibles par la technique (Le principe responsabilité, 1979), Jean-Pierre Dupuy juge indispensable que les sociétés humaines anticipent ces catastrophes afin qu’elles ne se produisent pas, en fixant des limites à l’extérieur d’elles-mêmes grâce à leur capacité d’« auto-transcendance ». Pour cela, le sacré – que pourtant nos sociétés modernes refoulent – serait indispensable en ce qu’il n’est pas discutable, venant d’un au-delà du social (La marque du sacré, 2009).

Retouvez ce texte dans son intégralité en consultant l’ouvrage collectif « Guide des humanités environnementales » (édité par Aurélie Choné, Isabelle Hajek et Philippe Hamman, Presses universitaires du Septentrion, 640 p., 40 €), à paraître en décembre 2015.

Aurélie Choné, Maître de conférences, Université de Strasbourg

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.