Boom du bio, expérimentations sur les toits des villes, émergence du biocontrôle… mais aussi scandales sanitaires, précarité de nombreux agriculteurs, dégradation des sols et usage de pesticides fatal aux insectes pollinisateurs : sur fond d’aspirations et d’injonctions souvent contradictoires, l’agriculture et les agriculteurs français semblent arrivés à la croisée des chemins.

Au-delà des coups de projecteur sur les réussites et les échecs du secteur, c’est bien la question du modèle agricole qui se pose avec de plus en plus d’acuité, comme en témoignent les récents débats conduits dans le cadre des États généraux de l’alimentation.

La question qui devrait désormais nous préoccuper, c’est de savoir comment la recherche et l’action politique peuvent penser et préparer non pas seulement le monde de demain, mais celui d’après-demain. Dans ce contexte, le système agricole et alimentaire (du producteur au consommateur) tient un rôle essentiel.

Des régions fragilisées

Ces dernières décennies, des gains de productivité considérables ont été obtenus dans un contexte de profondes transformations du monde agricole, permettant d’assurer une alimentation à un prix très bas.

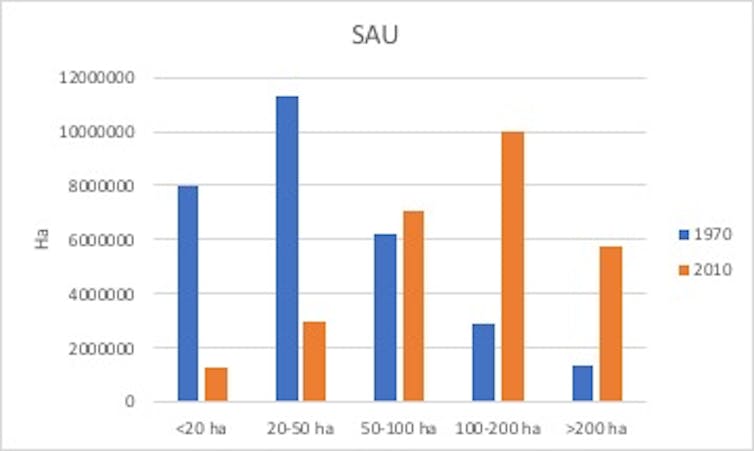

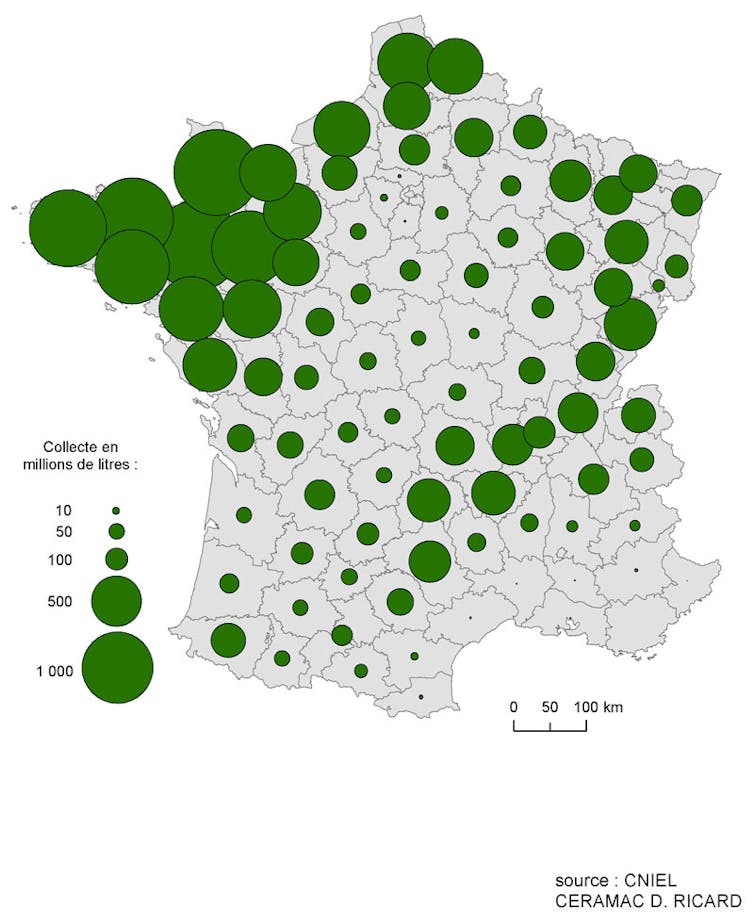

Il faut insister ici sur un point : on a assisté ces 40 dernières années, à un mouvement global de substitution du travail agricole par les intrants (machines, chimie). Cette transformation a permis des économies d’échelle et l’émergence d’exploitations de plus en plus grandes. Ceci a également conduit à la spécialisation des productions au niveau des régions agricoles, comme en témoigne l’exemple du lait.

Évolution de la surface agricole utile (SAU) en France entre 1970 et 2010. Données Agreste, Author provided

La production laitière par département en 2014 en France. D. Ricard/Ceramac, Author provided

Conséquence de ce mouvement : les capacités de résilience garanties par la diversité des agricultures se sont amoindries. Chaque région de France est ainsi plus exposée aux aléas, qu’ils soient climatiques ou de marché.

Dans les réformes successives de l’agriculture et de la PAC, ce problème – le fait que cette spécialisation allait intensifier les impacts environnementaux – n’a pas été explicitement pris en compte, même si le système de quotas laitiers en France avait intégré ce point et permis de ralentir la concentration. Sortir de ce système établi s’avère compliqué. Il faut s’atteler à impulser de petits et de grands changements.

Changer le système mais comment ?

Pour que les choses bougent, plusieurs approches sont possibles, comme l’ont conceptualisé les chercheurs Stuart B. Hill & Rod J. MacRae à qui l’on doit une grille d’analyse permettant d’évaluer le degré de changement d’un système, selon trois grands niveaux.

Il y a d’abord l’« efficience » : on ne change rien radicalement mais on essaie d’améliorer l’existant, en ajustant chaque composante d’un système. Vient ensuite la « substitution » : on part d’une même organisation en explorant les bénéfices permis par une substitution à l’une ou l’autre des composantes d’un système. Enfin, la « reconception » : tout le système est repensé.

Prenons l’exemple de la gestion des mauvaises herbes pour la production de colza d’hiver (semé à la fin de l’été). On peut régler au mieux le pulvérisateur pour réduire au maximum la quantité d’herbicides nécessaires (efficience). On peut, en adaptant l’écartement des rangs, utiliser le désherbinage, qui combine désherbage mécanique et traitement chimique sur le rang (substitution). Enfin, on peut semer le colza d’hiver avec des légumineuses gélives (reconception).

Dans ce dernier cas, les légumineuses vont s’installer rapidement en automne, empêchant ainsi la croissance des mauvaises herbes, puis elles vont geler en hiver, laissant le sol propre et permettant au colza de se développer. À noter que dans ce dispositif, les légumineuses gelées vont libérer de l’azote favorable à la croissance du colza et empêcher la survenue en automne d’un insecte, la grosse altise. Cela permet donc aussi d’éviter un traitement insecticide.

L’obsession du prix bas

Pour faire évoluer la situation, il faut aussi dessiner un nouvel horizon commun. Or, le contrat social sur lequel repose notre modèle agricole n’a pas bougé. Il s’agit toujours d’avoir assez en quantité et au prix le plus bas, tout en assurant la sécurité sanitaire.

Rappelons qu’en France, l’autosuffisance alimentaire n’a été atteinte qu’au tout début des années 1980 : elle est le résultat d’un ensemble de systèmes de production mis en place à un moment où les gens ne mangeaient pas à leur faim. En 1950, l’Hexagone importait la moitié de ses denrées alimentaires ! Un réel exploit a donc été accompli par l’agriculture française et européenne en quelques décennies.

C’est à cette lumière qu’il faut relire le premier attendu du Traité de Rome – « accroître la productivité » – concernant la politique agricole européenne commune et sur lequel s’appuie toujours notre agriculture.

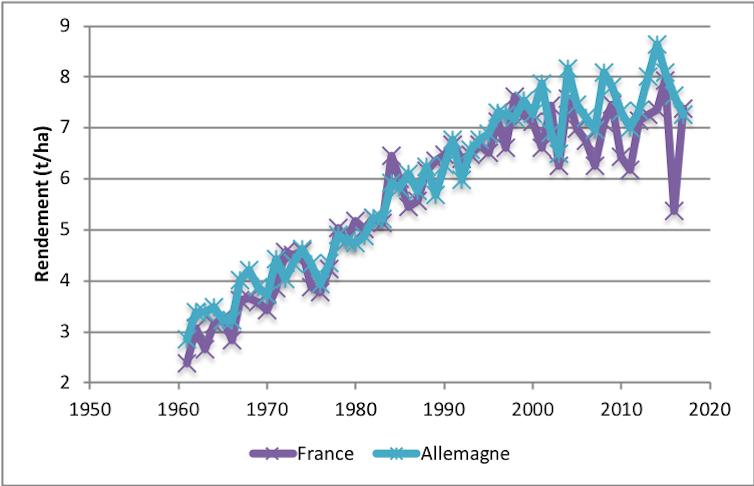

La PAC repose de même sur cette augmentation régulière de la production agricole. Mais cet accroissement continu ne peut se réaliser sans une évaluation juste et précise des rendements ; or ceux-ci risquent de devenir de plus en plus imprévisibles à l’heure des changements climatiques.

Prenons l’exemple du blé tendre d’hiver. Ses rendements moyens ont augmenté régulièrement de 1969 à 1995 du fait de l’amélioration génétique, de la maîtrise (souvent chimique) de la verse et des bioagresseurs (maladies, insectes, mauvaises herbes) ainsi que de la gestion de la fertilisation azotée. Depuis 1995, il n’y a plus d’augmentation tendancielle et les variations inter-annuelles deviennent centrales. En France, l’année 2016 marque à ce titre une année au climat exceptionnellement défavorable.

Rendement du blé tendre, en France et en Allemagne, depuis 1961. Agreste/Eurostat, Author provided

Le changement climatique induit une maturité plus précoce et, à long terme, limite le potentiel de rendement. Plutôt que de rechercher la productivité maximale à l’échelle de chaque culture, ne doit-on pas explorer d’autres options ? Ne faut-il pas passer d’une culture par an à 3 en 2 ans et ainsi mieux valoriser l’ensemble de l’année ? Les cultures intermédiaires constituent, par exemple, une option efficace pour cette nouvelle approche.

Un nouveau contrat pour l’agriculture de demain

Si les États généraux de l’alimentation ont offert un espace où repenser le modèle agricole français (pour notamment garantir une alimentation durable et une meilleure distribution des revenus agricoles), ils sont avant tout porteurs d’une vision ; leurs résultats ne pourront s’évaluer que sur le long terme.

Ce n’est pas sans rappeler le Grenelle de l’environnement et la prise de conscience au sujet de l’utilisation massive des produits phytosanitaires et des antibiotiques. Il aura fallu du temps pour que des actions se mettent en place avec des résultats concrets : EcoAntibio (réduction des antibiotiques en élevage), AgriBio (augmentation de la part de l’agriculture biologique dans la production et la consommation) ou encore Ecophyto (réduction de l’usage des produits phytosanitaires) ; même si dans ce dernier cas, les résultats sont plus lents à se manifester.

Aujourd’hui, pour que cette transition soit possible, il faut évidemment identifier les leviers à actionner, mais aussi comprendre en quoi le système agricole est « verrouillé ». Dans une telle configuration, avec de nombreux acteurs en équilibre, le premier qui cherche à évoluer risque en effet de perdre. Des innovations et une incitation réglementaire devraient permettre de « déverrouiller » le système.

On pourra ainsi faire le pari d’innovations de niche – comme le biocontrôle, qui pourra s’hybrider avec le système dominant de la chimie pour le remplacer progressivement. Sans oublier le rôle crucial du législateur, comme on le verra sans aucun doute avec le futur arrêt du glyphosate. La réglementation constitue un accélérateur clé pour modifier les pratiques.

Mais il faut que ce que l’on promeut présente un risque réel faible. Car dans le régime d’innovation que connaît l’agriculture, le déploiement de systèmes opérationnels se fait en forte dépendance avec les conditions locales (marchés, régulations, conditions de sol, conditions climatiques). Or une très forte dépendance aux conditions locales ralentit, voire empêche, l’adoption d’innovations. Rappelons que c’est justement pour réduire le risque et cette dépendance au milieu que l’agriculture a eu recours massivement à la chimie.

Des leviers pour une transition

On peut identifier plusieurs leviers pour soutenir la transition de l’agriculture française vers l’agroécologie : l’apprentissage par l’usage, qui souligne le rôle de la formation initiale et continue, les fonctionnements collectifs des groupes d’agriculteurs, le conseil agricole ou encore des équipements collectifs partagés grâce aux nouvelles technologies.

La formation des agriculteurs de demain est cruciale : aujourd’hui, on arrive à la fin des « lycées Pisani » ; ceux-ci ont formé des générations d’agriculteurs dans le cadre de ce premier « contrat social agricole » qui préconisait l’intensification de la production pour remplir des objectifs d’autosuffisance alimentaire. Si aujourd’hui les choses peuvent bouger, ce sera aussi grâce à cette nouvelle génération qui mobilisera des pratiques et systèmes plus « intensifs » en savoirs.

Le conseil est également une composante majeure pour le changement, car il permet de diffuser des connaissances et fait baisser l’aversion au risque des agriculteurs. Au moment où l’on parle de la séparation du conseil et de la vente, c’est surtout la qualité du conseil et des conseillers qui doit faire l’objet de toutes les attentions. Différents modèles organisationnels du conseil existent en Europe et dans le monde. Celui du Canada et du Québec, avec un ordre des agronomes, incite à la réflexion.

La transition agricole est une question individuelle pour chaque agriculteur, mais aussi collective et sociétale. Ce n’est pas seulement la production de ressources qui doit être mobilisée mais toute la chaîne de valeur (de la production à la consommation, en passant par la transformation). Une meilleure répartition de la valeur et une modification de la politique agricole commune, avec mise en œuvre de paiements pour services environnementaux, seraient des traductions effectives de ces changements importants en cours.

Christian Huyghe, Directeur scientifique pour l’agriculture, INRA

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine

Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire.![]()