La neutralité climatique est-elle atteignable ? Oui, si la France veut atteindre ses objectifs climatiques, « il va falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans » prévient un nouveau rapport de France stratégie, soit une « grande transformation d’ampleur comparable aux révolutions industrielles du passé », accompagnée d’un financement à hauteur de 34 milliards d’euros d’investissements publics par an à l’horizon 2030. Compte-tenu du rythme et de l’ampleur de l’effort à fournir dans la lutte contre le réchauffement climatique, il devient indispensable de prendre en compte dès maintenant son impact sur l’économie.

C’est le premier message du rapport , confié par Matignon à l’économiste Jean Pisani-Ferry/France Stratégie, pour évaluer les impacts macroéconomiques de la transition écologique. Ce rapport publié aujourd’hui vise à améliorer la compréhension des impacts macroéconomiques de la transition climatique, en sorte que les décisions qui vont devoir être prises soient « le mieux informées possible ».

Trop longtemps cependant, l’enjeu climatique a été traité dans une perspective de long terme. C’était une question de premier rang, mais une question pour après-demain. Dans leurs réflexions concrètes sur la croissance, l’emploi, l’inflation ou les finances publiques, les macroéconomistes, qui ne sont en général pas spécialistes du climat, pouvaient l’ignorer – et ils l’ont de fait largement ignorée. Et avec eux, la plupart de ceux dont la responsabilité est de prendre des décisions économiques pour les années à venir.

La prise de conscience des enjeux économiques immédiats de la transition climatique est récente.

Trois événements ont précipité un changement de perspective. Le premier a été, fin 2015, l’Accord de Paris, qui a fixé un cadre et une ambition. Le deuxième a été, en 2019, l’accord européen pour viser une économie neutre en carbone en 2050, et pour réduire dès 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 55 %, par rapport à l’année de référence 1990. Cette accélération soudaine a fait entrer la question climatique dans l’horizon des macroéconomistes. Le troisième événement a été la promulgation, à l’été 2022, de l’Inflation Reduction Act américain. L’adoption par les États-Unis d’une stratégie climatique différente de celle de l’Union européenne a brutalement mis sur le devant de la scène les enjeux de compétitivité et d’attractivité.

En France, le virage est également récent. Ce n’est qu’après l’élection de 2022 qu’a été choisie une méthode, celle de la planification écologique, et qu’ont commencé d’être mis en place les instruments correspondants.

Le présent rapport couvre un champ nettement plus large que la note d’étape : il traite par exemple des sujets d’action collective internationale, de compétitivité, d’inflation, de partage de l’effort, de finances publiques, qui n’étaient alors évoqués que cursivement. Il s’organise en deux parties : la première traite de la transition dans une perspective internationale et à un horizon de long terme ; la deuxième, moins conceptuelle et plus concrète, porte sur l’horizon 2030 et elle est centrée sur la France, dans le contexte aujourd’hui déterminé par l’environnement européen.

Les principaux messages du rapport

La neutralité climatique est atteignable. Y parvenir suppose une grande transformation, d’ampleur comparable aux révolutions industrielles du passé. Mais au regard de celles-ci cette transformation sera globale, plus rapide, et elle sera pilotée d’abord par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés.

Cette transformation repose sur trois mécanismes économiques :

- la réorientation du progrès technique vers des technologies vertes ;

- la sobriété (définie comme la réduction des consommations d’énergie qui ne découle pas de gains d’efficacité énergétique) ;

- et la substitution de capital aux énergies fossiles ;

Nous ne sommes pas durablement condamnés à choisir entre croissance et climat. À long terme, la réorientation du progrès technique peut conduire à une croissance verte plus forte que ne l’était ou que ne l’aurait été la croissance brune. La chute du coût des énergies renouvelables est l’indice qu’une nouvelle croissance est possible.

Pour atteindre nos objectifs pour 2030 et viser ainsi la neutralité en 2050, il va nous falloir faire en dix ans ce que nous avons eu de la peine à faire en trente ans.

L’accélération est brutale, tous les secteurs vont devoir y prendre leur part. Pour se contraindre à tenir leurs engagements, l’Union européenne et la France devraient s’imposer le respect de budgets carbone, pas seulement de cibles en 2030 et 2050.

À l’horizon 2030, la transformation reposera principalement sur la substitution de capital aux énergies fossiles : la sobriété contribuera à la réduction des émissions, mais pour 15 % environ, en tout cas pour moins de 20 %. Sobriété n’est pas nécessairement synonyme de décroissance et peut de plus être source de bien-être.

Dans les dix ans à venir, la décarbonation va appeler un supplément d’investissements d’ampleur (plus de deux points de PIB en 2030, par rapport à un scénario sans action climatique). Malgré des progrès récents, nous ne sommes pas encore sur la trajectoire de la neutralité climatique.

D’ici 2030, le financement de ces investissements, qui n’augmentent pas le potentiel de croissance, va probablement induire un coût économique et social. Bien entendu, le supplément d’investissement aura, via la demande, un effet positif sur la croissance.

Mais parce qu’il sera orienté vers l’économie de combustibles fossiles plutôt que vers l’efficacité ou l’extension des capacités de production, la transition se paiera temporairement d’un ralentissement de la productivité de l’ordre d’un quart de point par an et elle impliquera des réallocations sur le marché du travail.

Plus largement, la transition induira un coût en bien-être que les indicateurs usuels (PIB) mesurent mal. Les réglementations ne sont pas plus indolores que la tarification du carbone.

La compréhension des effets de la transition nécessite d’articuler différents niveaux d’analyse : technique, microéconomique au niveau des sous-secteurs concernés, local parfois, macroéconomique pour comprendre les enchaînements d’ensemble, internationale compte tenu des enjeux de compétitivité et de coordination. Il faut continuer à investir dans l’amélioration des outils utilisés pour apprécier les incidences économiques de l’action climatique dans toutes ces dimensions.

La transition est spontanément inégalitaire. Même pour les classes moyennes, rénovation du logement et changement du vecteur de chauffage d’une part, acquisition d’un véhicule électrique en lieu et place d’un véhicule thermique d’autre part, appellent un investissement de l’ordre d’une année de revenu. Même si l’investissement est rentable, par les économies d’énergie qu’il permet, il n’est pas nécessairement finançable sans soutien public. Le coût économique de la transition ne sera politiquement et socialement accepté que s’il est équitablement réparti.

Pour soutenir les ménages et les entreprises, les finances publiques vont être appelées à contribuer substantiellement à l’effort. Compte-tenu des dépenses nouvelles comme de la baisse temporaire des recettes liée au ralentissement de la croissance potentielle, le rapport préconise un recours massif à l’endettement avec un risque sur la dette publique de l’ordre de 10 points de PIB en 2030, 15 points en 2035, 25 points en 2040, même s’il est supposé que la baisse des recettes assises sur l’énergie est compensée afin de maintenir le taux de prélèvements obligatoires constant. Actuellement le niveau de dette publique s’établit à 111,6 % du PIB. En parallèle, il préconise un « impôt exceptionnel et temporaire » sur le patrimoine financier des 10 % de Français les plus aisés, pour un produit de 5 milliards d’euros par an, afin de financer des investissements à hauteur de 34 milliards d’euros d’investissements publics annuels à l’horizon 2030.

Il ne sert à rien de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette publique. Sauf à parier sur la technologie, ce ne pourrait qu’accroître le coût pour les finances publiques et l’effort nécessaire les années suivantes pour atteindre nos objectifs climatiques. L’endettement public n’est pas le premier instrument de financement de la transition. Contraindre à l’excès la possibilité d’y avoir recours risque cependant de compliquer encore la tâche des décideurs publics.

Pour financer la transition, au-delà du redéploiement nécessaire des dépenses, notamment des dépenses budgétaires ou fiscales brunes, et en complément de l’endettement, un accroissement des prélèvements obligatoires sera probablement nécessaire. Celui-ci pourrait notamment prendre la forme d’un prélèvement exceptionnel, explicitement temporaire et calibré ex ante en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques, qui pourrait être assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés.

Pour les dix ans qui viennent, la transition crée un risque de configuration inflationniste. Dans un contexte de brouillage sur la mesure de l’inflation, les banques centrales vont devoir préciser leur doctrine et expliciter leur réponse aux pressions sur les prix qu’induira la transition. Elles doivent au minimum conduire la politique monétaire avec doigté, et sans doute même opérer un relèvement temporaire de leur cible d’inflation.

L’Inflation Reduction Act (IRA) américain témoigne de ce que convergence des ambitions climatiques n’implique pas convergence des stratégies. L’hétérogénéité des politiques climatiques est appelée à perdurer.

L’Union européenne fait face à un sérieux problème de compétitivité. Elle souffre d’un prix élevé de l’énergie, le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) est un dispositif imparfait, qui limite les fuites de carbone mais ne traite pas au fond la question de la compétitivité, et le pari industriel européen est mis en cause par l’IRA. L’Union européenne ne peut pas être à la fois championne du climat, championne du multilatéralisme et championne de la vertu budgétaire.

L’articulation entre politique européenne et politiques nationales doit être repensée. Aujourd’hui l’Union fixe les objectifs mais elle laisse les coûts politiques et les coûts financiers correspondants à la charge des États et prend appui sur une coordination indicative, dont l’effectivité est incertaine. L’Europe ne peut pas se permettre d’afficher une grande stratégie climatique tout en restant dans le flou quant à sa mise en œuvre effective. Il importe qu’elle définisse et mette en place une nouvelle gouvernance climatique à la mesure de son ambition.

La bonne méthode pour piloter la transition doit reposer sur un équilibre entre subventions, réglementation et tarification du carbone. Mieux que les États-Unis ou que la Chine, l’Europe et la France combinent aujourd’hui les trois instruments. En dépit des difficultés politiques et sociales, il ne faut pas renoncer au signal-prix, qui permet d’orienter les décisions de façon décentralisée.

L’urgence d’une action d’envergure

Il n’y a plus guère de doutes ni sur la réalité du réchauffement de l’atmosphère et de la surface terrestres, ni sur ses causes. Trente-cinq ans après la création du Giec (en 1988), il faut beaucoup d’aveuglement pour nier l’évidence du changement climatique, la gravité des dommages qu’il induit et va de plus en plus induire, le lien causal entre accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et élévation des températures, et l’urgence d’une action collective à l’échelle mondiale. Ces vérités ont été rappelées de la manière la plus nette dans le sixième rapport du Giec, publié en mars 2023. Dans les pays avancés et les pays émergents, elles emportent aujourd’hui l’adhésion de quelque huit personnes sur dix.

Pour autant, il faut beaucoup de désinvolture pour prétendre qu’à l’horizon 2030 cette action nécessaire et urgente sera sans coût économique.

L’objet de ce rapport est précisément de proposer une évaluation réaliste des implications économiques d’une action d’envergure, à la mesure du problème auquel nous sommes aujourd’hui confrontés, et qui permette d’atteindre la neutralité climatique en 2050.

L’appréciation de ce coût dépend de la référence par rapport à laquelle on le mesure : raisonne-t-on par rapport à une trajectoire hypothétique sans dégradation du climat ni effort pour l’enrayer, ou bien en référence à une évaluation raisonnée des dommages économiques à venir ? À quel horizon se place-t-on et comment valorise-t-on les dommages futurs ? Prend-on en compte les seuls efforts d’atténuation du réchauffement climatique ou également les efforts d’adaptation ? Comment envisage-t-on les enjeux distributifs des dommages et ceux de l’action préventive ? Examine-t-on, enfin, la question du point de vue de la France, de l’Union européenne ou de l’ensemble du monde ? Parce que chacune de ces questions éclaire une facette du problème, chacune mérite qu’on y réponde avec rigueur.

Au niveau mondial, une incitation non ambiguë à agir de manière urgente

Le dernier rapport du Giec souligne avec force l’urgence d’une action collective en vue de contenir le volume des émissions mondiales dans les limites, ou au plus près du budget carbone compatible avec un réchauffement de l’ordre de 1,5 °C. Au-delà de ce seuil, et certainement si le réchauffement dépassait 2 °C, la probabilité de dommages importants et potentiellement irréversibles augmenterait fortement.

Ces dommages seraient en outre très inégalement répartis : ils toucheraient en premier lieu les pays en développement et les populations vulnérables. Plus de trois milliards de personnes vivent dans des contextes particulièrement sujets au changement climatique.

Coûts des dommages et adaptation au changement climatique. Le changement climatique a commencé à avoir un impact sur les systèmes humains et naturels et cet impact va s’amplifier dans les décennies à venir. Comme le détaille le rapport thématique de France stratégie Dommages et adaptation, l’inventaire des dommages engendrés est complexe : si l’analyse qualitative des risques associés est aujourd’hui très avancée, leur quantification demande encore à être affinée. Cela implique de réduire de nombreuses incertitudes, à commencer par celles qui touchent à la projection des aléas climatiques futurs.

Mais cette projection physique ne suffit pas puisqu’il faut ensuite déterminer quels sont les systèmes exposés et quelles sont leurs vulnérabilités. Les stress climatiques se combinent et écartent les systèmes humains et naturels de leur trajectoire historique. Ces systèmes réagissent aux stress et aux changements, ce qui entraîne d’autres changements en cascade. Les incertitudes sont donc multiples – trajectoire d’émissions, modélisation climatique ou économique –, grandes, et pour certaines irréductibles.

À l’horizon 2030, en France, quel que soit le scénario envisagé, les effets du changement climatique devraient rester modestes. Or les effets sur la productivité, sur la vie humaine et sur la contrainte d’émissions carbone en cas de relâchage de CO2 par les puits de carbone naturels, le total des dommages n’excéderait pas 5 milliards d’euros par an. Les dommages monétisés de l’impact sur la vie humaine (à partir de la valeur statistique de cette dernière) pourraient être plus importants à ce même horizon (de l’ordre de 20 milliards d’euros par an), mais des mesures préventives devraient permettre de les réduire à moindre coût. Le relâchage d’émissions par les puits de carbone naturels demandera un effort de reconstitution ou de réduction plus important des émissions anthropogéniques, pour un coût qui pourrait également être très élevé.

S’agissant des dépenses d’adaptation, l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) a établi une liste de mesures chiffrées et prêtes à être mises en œuvre, qui impliquent une dépense additionnelle d’au moins 2,3 milliards d’euros par an. Ces mesures ne sont toutefois que la première étape d’une stratégie plus structurante à mettre en œuvre qui appellera des arbitrages (par exemple sur les actifs situés dans les zones les plus exposées comme les littoraux ou encore sur l’évolution des modèles agricoles et touristiques). L’estimation devra donc être complétée à mesure que l’identification des besoins s’améliore et que ces arbitrages auront été rendus. Mais l’analyse ne doit pas s’arrêter à ces chiffres encore très fragiles.

D’abord, un inventaire décentralisé, cohérent, fondé sur des méthodologies communes doit être réalisé. Il doit intégrer les réactions des acteurs ou des systèmes naturels et anticiper les évolutions structurelles que le changement climatique peut rendre incontournables. Plutôt qu’une évaluation, il s’agit de la construction de scénarios d’adaptation partagés et mis en cohérence, qui puissent servir de base à un processus de décision.

Ensuite, il faut regarder au-delà de l’horizon 2030. Les dommages vont être de plus en plus élevés au fur et à mesure que la température moyenne nationale s’accroîtra. En outre, ils seront potentiellement amplifiés par les accumulations de stress et par les réponses mal adaptées. Après 2030, le changement climatique ne fera que continuer. Il faut donc mettre d’ores et déjà l’accent sur les mesures d’adaptation « sans regret », c’est-à-dire qui ne sont pas susceptibles d’être rendues obsolètes par l’évolution du climat après 2030 (Typiquement, l’adaptation des stations de ski de moyenne montagne par l’installation de canons à neige ne satisfait pas à ce critère).

Les implications proprement économiques d’un tel scénario sont difficiles à apprécier et plus encore à chiffrer. Sous une série d’hypothèses, le rapport Stern de 2006 concluait que le coût économique de l’inaction climatique équivaudrait au moins à une baisse permanente de 5 % du niveau de la consommation mondiale (1). Des travaux ultérieurs ont abouti à des impacts plus marqués du changement climatique sur l’activité économique globale : la perte de PIB à l’horizon 2100 serait ainsi comprise entre 7 % et 23 % (2). Encore ces évaluations, souvent grossières et contestables, ignorent-elles, par-delà les incidences économiques du réchauffement, la valorisation des dommages humains, donc les coûts en matière de mortalité et de santé publique. Elles ignorent aussi les risques d’événements catastrophiques.

Même d’un point de vue étroitement économique – en ignorant, donc, les enjeux d’éthique intergénérationnelle ou de justice distributive que soulève la question climatique –, l’ampleur des dommages à venir ne laisse pas de doutes sur la nécessité ni même sur l’urgence d’une action.

Au niveau national, il est utile de conserver une référence à un compte central sans action ni dommages

Pour la France, qui pèse aujourd’hui moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il n’est pas possible d’ignorer que l’effort national d’atténuation du changement climatique n’a qu’une incidence marginale sur les émissions mondiales et le réchauffement : ces derniers dépendent avant tout des actions de l’ensemble des autres pays (3). Du point de vue du décideur national, il est donc pertinent de considérer que le coût économique et social de l’action climatique doit être mesuré par rapport à un scénario où l’absence d’une telle action n’aurait pas d’effets directs sur le réchauffement, qui serait uniquement déterminé par les actions des autres pays. Pour isoler les effets des politiques d’atténuation, et les distinguer de ceux liés au réchauffement, il est également naturel de supposer que, dans le scénario de référence sans action nationale, le réchauffement et les dommages sont limités.

Cela ne veut pas dire que les actions d’atténuation du changement climatique ne doivent être entreprises que si elles laissent attendre pour le pays initiateur un bénéfice économique direct ainsi mesuré (4). Raisonner de la sorte serait se comporter en passager clandestin, et serait contradictoire avec l’impératif collectif rappelé précédemment. Ce serait aussi ignorer l’aspiration d’un nombre croissant de citoyens à ce que leur pays agisse en conformité avec la morale kantienne et assume pleinement ses responsabilités dans l’action collective pour la préservation du climat. C’est bien dans cette optique que se situe le Green Deal de l’Union européenne.

Mais cela veut dire que pour irréaliste que soit un scénario sans action ni dommages, qui correspond à la poursuite du monde d’hier, c’est bien en référence à ce type de scénario que raisonnent aujourd’hui un certain nombre de ménages et d’entreprises. Pour bien analyser les incidences économiques des politiques nationales d’atténuation, il est utile de raisonner par rapport à un scénario sans action nationale et sans dommages supplémentaires associés – en d’autres termes, de séparer évaluation économique du coût des dommages inévitables et évaluation du coût des mesures de réduction des émissions.

La longue quête d’une réponse collective

Le point de départ des efforts visant à contenir le changement climatique a été le « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en 1992. Moins d’un an après la disparition de l’Union soviétique, cette conférence des Nations unies a reconnu la réalité de l’interférence humaine avec le système climatique et a créé la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), qui constitue depuis trois décennies l’épine dorsale des efforts multilatéraux visant à atténuer le réchauffement de la planète. Ont également été adoptés les principes de Rio, qui tentent d’établir un équilibre entre le « droit souverain » des États d’exploiter leurs propres ressources et leur « devoir » de ne pas causer de dommages à l’environnement d’autres États (principe 2). C’est cet équilibre qui sous-tend la notion de « responsabilités communes mais différenciées » dans la prévention de la dégradation de l’environnement au niveau mondial (principe 7).

Les efforts visant à rendre ces principes opérationnels ont toutefois échoué à deux reprises. Avec le protocole de Kyoto de 1997, les pays avancés ont conclu un accord international contraignant destiné à lutter contre les comportements de passager clandestin. Mais cette coalition, qui ne comprenait ni la Chine ni l’Inde, s’est révélée trop étroite. La deuxième tentative a consisté à reproduire le protocole de Kyoto à plus grande échelle. Mais la conférence de Copenhague de 2009 a montré que les pays émergents n’étaient pas prêts à adhérer à un accord qu’ils considéraient comme un frein à leur développement.

L’Accord de Paris de 2015 a permis de sortir de cette impasse. N’ayant pas réussi à négocier et à mettre en œuvre des objectifs contraignants pour chaque pays, la communauté internationale s’est résolue à fixer un objectif climatique commun – limiter la hausse des températures bien en deçà de 2 °C – et à lui associer, en matière d’émissions, une série d’engagements unilatéraux non strictement contraignants (5). Ce faisant, elle a reconnu que la souveraineté nationale ne pouvait pas être contournée, que les engagements de réduction des émissions ne pouvaient pas être limités aux pays avancés et que les accords devaient représenter la diversité des multiples acteurs impliqués.

L’Accord de Paris a marqué un tournant, car il a permis de passer d’engagements nationaux négociés à des engagements unilatéraux mais coordonnés.

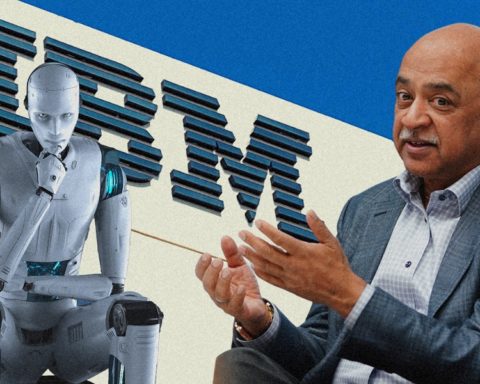

Mais, en l’état actuel des choses, la somme des engagements individuels des pays, des collectivités locales, des entreprises et des investisseurs ne permet certes pas d’atteindre l’objectif collectif fixé par l’Accord : limiter l’augmentation moyenne de la température bien en dessous de 2 °C, en visant 1,5 °C. Pourtant, le processus engagé comporte plusieurs ingrédients essentiels : une participation quasi universelle ; un suivi de la mise en œuvre des engagements nationaux ; un processus multilatéral de révision quinquennale des engagements sur la base des résultats obtenus ; les accords sectoriels qui complètent le cadre général ; l’implication, enfin, de la société civile par le canal d’organisations de citoyens et d’entités infranationales (régions, villes) qui demandent des comptes aux gouvernements et servent de chambre d’écho à l’échelle mondiale. Depuis la conférence de Paris, les progrès sont évidemment insuffisants et, comme l’a montré l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la crédibilité des engagements nationaux reste fortement sujette à caution (6). Mais l’évolution des engagements nationaux entre 2016 et 2022 témoigne de ce que le processus engagé a au moins conduit à un relèvement des ambitions (voir Graphique ci-dessous).

Des revirements restent possibles. Plus fondamentalement, il est permis de s’interroger sur la capacité des puissances à concilier logique de rivalité et logique de coopération.

Les engagements souscrits dans le cadre du processus des conférences pour le climat (COP) ont cependant engagé une dynamique suffisante pour qu’une fraction significative des entreprises mondiales investisse dans la construction d’une économie sans carbone. C’est le vrai succès de l’Accord de Paris : il ne promet certainement pas la décarbonation avec une forte probabilité, mais il a marqué un tournant, il trace la voie et oriente partiellement au moins le progrès technique vers une économie plus verte. Malgré tous les problèmes qu’il pose, le ralliement de l’administration Biden aux objectifs de neutralité carbone en est l’illustration.

Par-delà les déclarations d’intention, toujours suspectes, de nombreux faits attestent la réalité de la mutation d’une fraction au moins du capitalisme. Les données financières détaillées confirment que les actions des entreprises « brunes » sont aujourd’hui affectées d’une décote croissante et d’ampleur significative pour les compagnies de grande taille, les secteurs particulièrement concernés par la transition et les entreprises européennes (par opposition aux américaines). Ces écarts de valorisation boursière qui se retrouvent, de manière atténuée, sur les marchés de la dette des entreprises sont apparus au moment de l’Accord de Paris alors qu’ils étaient auparavant non significatifs. Il est permis d’y voir la preuve que cet accord a significativement modifié l’importance donnée par les marchés à la performance climat des entreprises cotées et, partant, le comportement des entreprises elles-mêmes (7).

La crise gazière a conduit à accélérer le mouvement

Dès avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette stratégie apparaissait industriellement risquée puisque sauf dans certains domaines comme les éoliennes, l’Union européenne ne pouvait guère miser sur sa maîtrise des technologies vertes. La hausse soudaine du prix du gaz puis, à compter de la mi-2022, l’interruption des livraisons en provenance de Russie ont brutalement remis en cause la perspective d’une transition graduelle, au gré de laquelle la décarbonation passerait dans une première étape – de dix à quinze ans – par la substitution du gaz aux énergies fossiles plus carbonées (pétrole, charbon, lignite).

Or cette option avait le double avantage de maintenir le coût de l’énergie à un niveau bas et de donner le temps d’éprouver la faisabilité d’un système énergétique combinant énergies renouvelables (ENR), nucléaire et recours à l’hydrogène comme technologie de stockage.

L’interruption des approvisionnements russes a eu deux principaux effets sur le système productif. Le premier, immédiat, a été de dégrader la compétitivité pour les produits intensifs en énergie : cette interruption a provoqué un relèvement du prix du gaz sur les marchés de gros européens, qui s’est répercuté sur les prix payés par les acheteurs industriels ; et elle a induit, à des degrés divers selon les pays, un relèvement du prix de l’électricité pour les usages industriels.

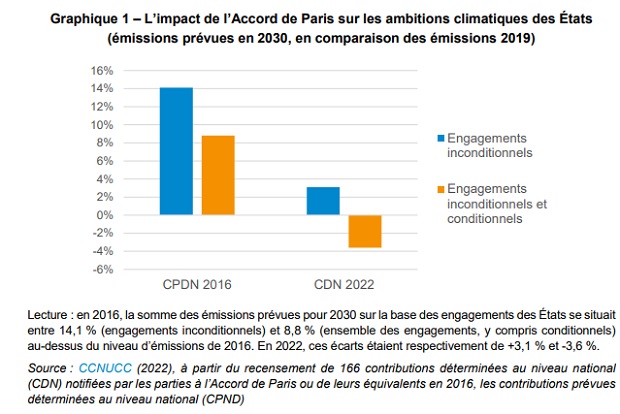

Le deuxième effet a été d’accélérer les efforts de décarbonation en poussant l’Union européenne à sauter l’étape de la transition par le gaz. Jusqu’en 2021, la part du gaz dans les approvisionnements en énergie primaire était croissante dans l’ensemble de l’UE comme dans les principaux pays (voir Graphique 2). Moins carbonée que les autres énergies fossiles (charbon, notamment), ce combustible apparaissait en effet comme un candidat acceptable à la transition vers une économie complètement décarbonée.

La brutale interruption des livraisons russes a contraint l’Union européenne à rechercher des fournisseurs alternatifs mais surtout à accélérer la sortie des combustibles fossiles. Le plan REPowerEU présenté par la Commission en mai 2022 prévoyait de diversifier les approvisionnements et de réduire la demande d’énergie, mais aussi d’accroître la part des renouvelables dans l’offre totale, en relevant à 45 % l’objectif pour 2030, initialement fixé à 40 %. Alors que tout laissait craindre une augmentation des émissions en 2022, celles-ci ont en fait baissé de 2,5 %, en partie sous l’effet d’un hiver doux, mais aussi d’une accélération du déploiement des renouvelables. La baisse de l’élasticité-demande de la consommation d’énergies fossiles y a aussi contribué.

Les premiers enseignements de la crise énergétique : La crise énergétique européenne de 2022, liée à la guerre en Ukraine et aggravée par les difficultés du parc nucléaire français et une faible hydraulicité, s’est traduite par des baisses de consommation de gaz et d’électricité de respectivement 13 % et 3 % dans l’Union européenne par rapport à 2021, d’après l’Agence internationale de l’énergie. Pour autant, même si certains secteurs énergo-intensifs ont été très affectés, l’économie européenne a globalement mieux résisté qu’on pouvait le craindre, le PIB de la zone euro ayant crû de 3,5 % en 2022, à un rythme seulement légèrement inférieur à celui anticipé avant le début de la guerre (8).

Même s’il est trop tôt pour tirer toutes les leçons de la crise et même si les températures clémentes en 2022 ont permis d’absorber une partie du choc d’offre d’énergie, cela tend à accréditer la thèse de l’existence de possibilités de substitution significatives, y compris à court terme, entre, d’une part, le gaz et l’électricité et, d’autre part, les autres facteurs de production, à l’échelle de l’économie dans son ensemble (9).

Une analyse de l’AIE (10) met ainsi en évidence que la moitié de la baisse de 25 % de la consommation de gaz de l’industrie européenne s’explique par le recours à d’autres énergies ainsi que par des gains d’efficacité et des efforts de sobriété énergétique. L’autre moitié est liée à la réduction de certaines productions, mais celle-ci est relativement concentrée dans quelques secteurs très gazo-intensifs, l’industrie des engrais y contribuant à elle seule pour près de la moitié (donc pour près du quart de la baisse totale de la consommation industrielle de gaz).

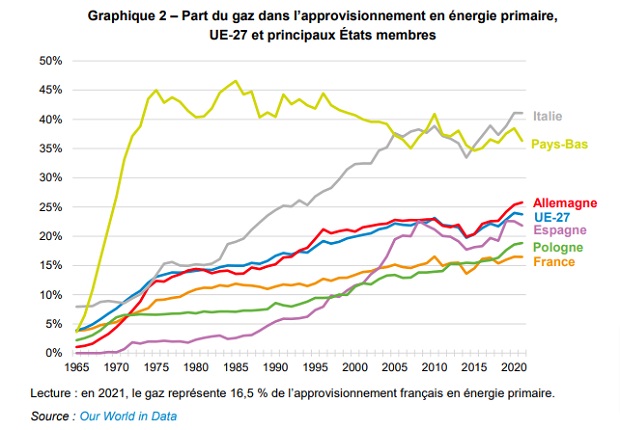

Un retard préoccupant dans les industries vertes : L’Union européenne accuse cependant un retard préoccupant dans la production des équipements de la transition climatique. L’Agence Internationale de l’énergie a récemment dressé un panorama mondial des technologies vertes. Celui-ci fait apparaître une domination sans partage de la Chine dans la production des panneaux photovoltaïques et des batteries (voir Graphique 3), et une position très forte dans l’éolien (qui reflète aussi une forte demande intérieure). Cette domination est encore plus marquée si l’on tient compte des projets annoncés en vue d’une mise en service d’ici 2030, puisque 80 % à 90 % d’entre eux concernent la Chine (11).

Dans des technologies où les effets d’expérience et d’échelle jouent beaucoup, le retard de l’UE est préoccupant, d’autant que la transition risque de fragiliser un certain nombre de points forts traditionnels de l’industrie européenne (véhicules à moteur thermique, industrie aérospatiale, biens intermédiaires carbonés) dont la demande est appelée à baisser au fur et à mesure des progrès de la transition. En l’absence de hausse de la part de l’UE dans la production des biens « verts », le risque d’une désindustrialisation serait donc substantiel. C’est pourquoi la mutation doit s’accompagner d’une progression européenne dans la production de ces biens, au moins de certains d’entre eux.

L’Union européenne en a conscience. Pour accompagner la transformation de son économie, la Commission a récemment annoncé, en complément du Pacte Vert, un programme industriel (Green Deal Industrial Plan, février 2023) qui se décline en une stratégie de politique industrielle (Net Zero Industry Act, mars 2023), une réglementation sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act, mars 2023) et une proposition de réforme du marché de l’électricité.

L’ambition affichée est en particulier de faire en sorte que dans un ensemble de technologies vertes suffisamment matures, essentielles à la décarbonation et pour lesquelles l’Europe est aujourd’hui dépendante, notamment de la Chine, de l’ordre de 40 % du déploiement annuel sur le marché intérieur soit servi par les producteurs de l’Union.

À cette fin, la Commission propose une série d’initiatives en matière réglementaire (unification des standards, bacs à sable réglementaires), dans le contrôle des aides d’État (assouplissement ciblé et temporaire pour faciliter la transition) et dans l’accès aux financements européens (transferts spécifiques de la facilité de relance et de résilience, prêts et investissements de la BEI, garanties InvestEU, Fonds d’innovation). Elle a reçu mandat de formuler d’ici l’été 2023 des propositions en vue de la création d’un Fonds souverain européen. Elle met aussi l’accent sur le déficit de compétences et les moyens d’y répondre.

L’objectif de 40 % est-il réaliste ? La situation est très contrastée. En matière de photovoltaïque et de batteries, la Chine a établi une position dominante au niveau mondial, comme l’indique le Graphique 3. Le potentiel de rattrapage est réel dans les batteries, nettement plus incertain dans le solaire. Dans l’éolien, l’Europe reste à la pointe de l’innovation et peut convertir cet avantage en atout industriel si elle résout son problème de capacité de production. En matière de pompes à chaleur, elle est également un leader de l’innovation, mais l’industrie est fragmentée et le solde extérieur s’est fortement dégradé. Pour la production d’hydrogène par l’électrolyse, enfin, l’Europe est technologiquement fragile et le déploiement de solutions industrielles est actuellement handicapé par le niveau élevé du prix de l’électricité. L’objectif d’un taux d’autosuffisance de 40 % est clairement atteignable ou dépassable dans certains secteurs, il est en revanche hors de portée dans d’autres (12).

L’Europe à la croisée des chemins

En 2019, l’Union européenne s’est fixé le but de construire d’ici 2050 une économie climatiquement neutre. La question pour elle n’est plus aujourd’hui de concevoir et de définir une stratégie, elle est de la mettre en œuvre.

En quatre ans, le paysage international a changé. L’enjeu est désormais de favoriser le développement d’une offre industrielle verte d’origine européenne, dans un contexte où ses grands concurrents – États-Unis et Chine – ont fait le choix de soutenir leurs entreprises et ne se fixent guère de contraintes d’acceptabilité de leurs initiatives au regard des règles du jeu international ou quant à leur coût pour les finances publiques.

Pour l’Europe, deux questions se posent avec acuité. La première est de savoir si les objectifs de l’Union européenne sont atteignables dans le cadre des contraintes qu’elle se fixe. Elle cumule en effet retards industriels, coût de l’énergie élevé, exposition aux fuites de carbone et volonté de ne pas s’écarter de la discipline budgétaire. Si certaines contraintes, sur les prix de l’énergie notamment, lui sont imposées par le contexte international, certaines disciplines, en particulier en matière budgétaire, résultent de ses propres décisions.

La question est aujourd’hui de savoir si face à de grands rivaux qui ne subissent pas les mêmes contraintes et ne se fixent pas les mêmes disciplines, l’Europe ne s’enferme pas dans une équation trop risquée. L’Union européenne ne peut pas être à la fois championne du climat, championne du multilatéralisme et championne de la vertu budgétaire. Pour l’heure elle ne veut pas choisir avec laquelle de ces contraintes prendre des libertés, mais elle risque bientôt d’y être obligée.

Les discussions en cours sur la réforme du cadre budgétaire européen n’ouvrent pas un espace suffisant pour faire place à un financement significatif de l’investissement climat par l’endettement public.

La deuxième question est celle de la gouvernance de la politique climatique.

Aujourd’hui l’Union fixe le cap et prescrit, mais elle laisse l’essentiel des coûts politiques et des coûts financiers correspondants à la charge des États. Par exemple, la législation européenne proscrit la mise sur le marché de voitures à moteur thermique à partir de 2035, mais la décarbonation du parc automobile existant reste largement entre les mains des gouvernements nationaux. Il en va de même pour le remplacement des vecteurs de chauffage.

Si les ambitions de l’UE en matière de climat sont claires, les résultats réels dépendront largement de l’action nationale. Or le système actuel de gouvernance repose essentiellement sur une coordination indicative, dépourvue de bâtons aussi bien que de carottes. La leçon des expériences passées (l’agenda de Lisbonne, les grandes orientations de politique économique ou la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques) est que la coordination indicative est au mieux modérément efficace.

Que se passera-t-il si les pays n’atteignent pas les objectifs visés ? Malgré les plans nationaux énergie-climat (PNEC), l’Union n’a qu’une visibilité limitée sur ce que les pays font réellement pour atteindre les objectifs de décarbonation convenus. Que se passera-t-il si les États y renoncent ? L’Europe ne peut pas se permettre d’afficher une grande stratégie climatique tout en restant dans le flou quant à sa mise en œuvre effective.

Il importe qu’elle définisse et mette en place une nouvelle gouvernance climatique à la mesure de son ambition. Le gouvernement français, quant à lui, s’appuiera-t-il sur ce rapport, notamment dans la préparation du pays aux conséquences du réchauffement climatique avec le lancement ce mardi du ministre Christophe Béchu d’une consultation publique pour définir une nouvelle stratégie d’adaptation de la France aux températures de la fin du siècle ?

(1) Voir Stern N. (2006), The Economics of Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press

(2)Voir Burke M. B., Hsiang S. M. et Miguel E. (2015), « Global non-linear effect of temperature on economic production », Nature, n° 15725, novembre ; Kalkuhl M. et Wenz L. (2020), « The impact of climate conditions on economic production. Evidence from a global panel of regions », Journal of Environmental Economics and Management, vol. 103, septembre ; et Network for Greening the Financial System – NGFS (2022), « NGFS Scenarios for central banks and supervisors », septembre. Ces travaux à base économétrique ont cependant été contestés.

(3) Dans cette veine, l’administration Trump avait ainsi imposé à l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de réviser le calcul du coût social du carbone afin de ne prendre en compte que les effets des politiques climatiques sur les États-Unis.

(4) Il existe en outre bien sûr des bénéfices indirects, en termes de qualité de l’air et de santé en particulier, associés à l’action climatique nationale.du

(5) Aujourd’hui dénommés « contributions déterminées au niveau national » (CDN)

(6)Voir Pisani-Ferry J. et Mahfouz S. (2022), « L’action climatique : un enjeu macroéconomique », op. cit.

(7) Voir Bolton P. et Kacperczyk M. (2021), « Global pricing of carbon-transition risk », Journal of Finance. De manière intéressante, cette réponse à l’Accord de Paris est essentiellement déterminée par les entreprises asiatiques.

(8) Dans ses perspectives économiques mises à jour en janvier 2022, le FMI anticipait une croissance du PIB de la zone euro de 3,9 % en 2022. 3

(9) Ce degré de substituabilité a notamment été au cœur des débats du printemps 2022 sur l’impact de la guerre sur le PIB allemand. Voir notamment. Bachmann R. et al. (2022), « What if ? The Economic effects for Germany of a stop of energy imports from Russia », EconPol Policy Report, n° 36, Ifo Institute, mars.

(10) AIE (2022), « Europe’s energy crisis: What factors drove the record fall in natural gas demand in 2022 ? », mars.

(11) À l’exception des électrolyseurs (pour la production d’hydrogène), pour lesquels la part de la Chine est de 25 % environ.

(12) Ce paragraphe prend appui sur le rapport de la Commission européenne Progress on competitiveness of clean energy technologies, COM(2022)643 final, novembre 2022