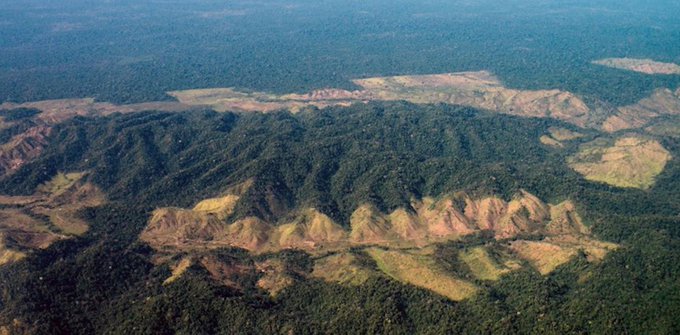

Tandis que des centaines d’hectares brûlent en Amazonie, en Afrique, aux Canaries et en Californie, et que l’on s’apprête à déforester sur l’île de Borneo pour y construire une nouvelle capitale, la question de la protection des forêts dans le monde devient pressante. Couvrant un peu plus de 31 % de la surface terrestre, elles sont considérées comme un « poumon pour la planète ». Une grande partie de la diversité biologique terrestre du globe est concentrée dans les forêts, et les écosystèmes forestiers contiendraient 70 % des espèces végétales et animales existant dans le monde.

Malgré leur nécessité absolue à la survie de l’humanité, des écosystèmes et à la régulation du climat mondial, il n’existe pas de traité international envisageant la protection totale des forêts. À l’échelle internationale, elles ne sont protégées que de manière fragmentée. Il existe pourtant des pistes de solutions pour mieux protéger ces espaces vitaux.

L’absence de consensus international

Bon nombre des traités internationaux existants contiennent des dispositions visant à réglementer des activités liées aux forêts. Pour autant, aucun instrument juridique mondial n’est exclusivement dédié aux forêts.

Certains accords internationaux comme la Convention-cadre sur le changement climatique ou celle sur la protection de la diversité biologique exigent un traitement spécifique réservé aux forêts, qui comprennent au moins une dizaine d’instruments multilatéraux pertinents pour ce secteur. Toutefois, la stratégie actuelle visant à renforcer les synergies entre ces instruments, ne sera probablement pas suffisante pour garantir un aménagement durable des forêts.

En 1990, des négociations internationales ont été lancées pour définir une convention mondiale sur les forêts, et approuvées par le G7. On s’attendait à ce qu’elle soit conclue en 1992 lors du Sommet de Rio, mais aucun consensus n’a été trouvé. Au lieu de cela, on a adopté une déclaration de principes non contraignante.

Depuis, la volonté internationale d’arriver à un accord contraignant s’est affaiblie. Le Protocole de Kyoto de 1997, par exemple, ne mentionne pas les forêts en tant que « puits de carbone », et l’Accord de Paris n’a pas non plus à ce jour défini avec exactitude les obligations des États possédant des forêts. Les négociations autour des échanges de permis d’émission de gaz à effet de serre et des unités de puits de carbone a encore constitué un point d’achoppement de la COP 24 de 2018 à Katowice. Le Brésil a ainsi refusé de s’engager sur ces questions et les négociations sont paralysées jusqu’à nouvel ordre.

Une protection fragmentée

De son côté, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) donne une place importante à la protection et l’expansion des forêts. Toutefois, elle n’envisage les forêts que sous l’angle précis de la lutte contre la sécheresse sans élargir à d’autres aspects des territoires forestiers.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine.

On observe le même problème avec la Convention de Ramsar pour la protection de zones humides qui tient à assurer la conservation et l’utilisation prudente des terres humides, grâce à une coopération internationale. Plus d’un millier de sites, couvrant au total plus de 80 millions d’hectares, sont classés comme zones humides d’importance internationale.

Quelques-uns de ces sites contiennent des écosystèmes forestiers, par exemple des mangroves, mais il est impossible de déterminer leur nombre exact car les forêts en tant que telles ne sont pas identifiées dans le cadre de la convention.

De manière générale, tous les textes internationaux relatifs aux forêts les envisagent de manière parcellaire, sans prendre en compte les enjeux forestiers dans leur globalité.

Les « communs » mondiaux, une solution envisageable ?

Une idée serait de considérer les forêts mondiales comme des biens communs mondiaux, susceptibles d’avoir un statut juridique en tant que tels de sorte qu’ils soient gérés par la communauté internationale de manière exclusive ou conjointement avec plusieurs États en coalition. Plusieurs difficultés se posent toutefois d’un point de vue juridique et politique.

Rappelons d’abord que la Convention du patrimoine mondial établit un système de protection collective du patrimoine culturel et naturel, ayant une valeur universelle exceptionnelle. Dans ce contexte, certaines forêts – comme l’Amazonie – entrent potentiellement dans la définition du patrimoine naturel : « les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle ».

La liste des sites recensés au patrimoine naturel évolue pour prendre en compte de nouveaux concepts. Les dernières versions révisées stipulent que les sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial devraient « être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés des plantes et d’animaux ».

À l’heure actuelle, près de 213 sites naturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Parmi ceux-ci, 41 entrent dans la catégorie des forêts tropicales, couvrant 30,6 millions d’hectares de la surface terrestre. D’autres types de forêts sont aussi inscrits et certains sites pourraient l’être prochainement.

Toutefois, la majorité des sites désignés occupent une surface relativement modeste. Et la Convention ne s’impose en aucun cas à la souveraineté nationale des États sur lesquels le territoire ou la forêt « classée » se situe. De sorte que la volonté politique de l’État en question demeure reine.

L’autre difficulté attenante à cette idée est son manque d’opérationnalité sur le plan international. Une fois un bien classé au patrimoine commun, qui assume sa protection ? Qui gouverne sa gestion ? Qui contrôle le respect des mécanismes éventuellement mis en œuvre par la communauté internationale pour sa protection ? À l’heure actuelle, les biens classés sont gérés par l’État sur lequel ils se trouvent. C’est donc le principe de souveraineté qui s’y applique (article 4 de la Convention de l’Unesco). Il faudrait revoir toute la gouvernance mondiale, construite sur la souveraineté et l’autonomie des États. Il serait peut-être imaginable d’établir un système de « transfert de souveraineté », comme dans l’Union européenne, mais cela prendrait beaucoup de temps et impliquerait la renonciation des pays à la gestion d’une partie de leur territoire.

Si on proposait une gestion multilatérale ou entièrement internationale, risquerait-on de tomber dans la « tragédie des communs » décrite par Garrett Hardin, où un bien commun appartenant à « tout le monde », ne serait pas correctement protégé car « personne » ne voudrait assumer la responsabilité de sa gestion ?

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’

L’écocide, une notion peu pertinente

On a beaucoup entendu la notion d’écocide au cours des dernières semaines. Trop abstraite et sans existence juridique, elle n’est de toute façon pas adaptée aux situations d’incendies forestiers à cause des pratiques massives de déforestation auxquelles nous sommes actuellement confrontés.

Si le crime d’écocide était reconnu en droit international par le Statut de Rome gérant la Cour Pénale internationale, il supposerait de rendre équivalent la notion de « génocide » ou crime contre l’humanité à celle de crime contre l’environnement. Pour cela il faudrait établir que le préjudice porté à l’environnement a fait disparaître une portion considérable ou a éliminé de manière systématique, délibéré et programmée un écosystème.

Toute la difficulté viendrait à prouver cette « intention » criminelle, inhérente à la notion même de crime contre l’humanité lors d’une activité nuisant à l’environnement. Enfin, l’écocide supposerait de pouvoir désigner un ou plusieurs coupables et responsables, or en matière environnementale, les responsabilités très souvent sont partagées. Parfois, il s’agit même d’un manque de précaution, plus encore que d’une véritable intention.

Combiner différents outils

Il n’existe pas de formule magique unique pour élaborer une protection globale des forêts, mais il est envisageable de combiner plusieurs solutions.

Au niveau national, la question du contrôle de la souveraineté nationale serait résolue si en interne les préceptes existant dans la plupart des Constitutions et législations nationales étaient respectés : le droit à l’environnement sain, le droit des autorisations administratives liées aux projets et activités ayant une incidence sur l’environnement (et les forêts), le droit des études d’impact environnemental, le droit de la responsabilité liée aux dommages causés à la nature et à l’environnement.

Plus précisément encore, en Amérique du Sud (et donc au Brésil), les dénommés « droits de la démocratie environnementale » contemplés dans l’Accord d’Escazu permettent désormais aux populations concernées par une activité sur l’environnement d’être préalablement informées de manière effective. L’objectif étant qu’ils puissent participer aux décisions et qu’ils aient accès à la justice en matière environnementale.

Droits de l’homme et droits de la nature

Les droits humains seraient aussi mobilisables dans certaines situations, comme celle des incendies actuels.

Au niveau américain, il existe pour cela une Convention régionale interaméricaine de protection des droits de l’homme, mobilisable aisément devant la Cour Interaméricaine des droits de l’homme. À l’échelle européenne, la Convention européenne de protection de droits de l’Homme a déjà été sollicitée à plusieurs reprises avec succès sur des questions environnementales et climatiques, comme dans l’affaire Urgenda.

Les droits constitutionnels et administratifs visant la protection de droits fondamentaux comme le droit à la santé, à la vie et à un environnement sain sont également une arme efficace. D’une manière générale, on peut envisager des recours en justice devant un juge national afin de faire protéger la forêt en tant qu’élément de l’environnement.

Certains tribunaux ont même accordé la personnalité juridique à des éléments de la nature (fleuves, espèces animales ou même récemment à la forêt amazonienne en Colombie).

À l’échelle mondiale, la mobilisation du droit international traditionnel qui sanctionne les actes d’un État à l’encontre d’un autre État est toujours possible à la condition que les deux États acceptent de se soumettre à la juridiction de la Cour de Justice internationale ou d’un Tribunal d’arbitrage international. Mais un traité de protection globale de forêts, incluant à la fois les aspects environnementaux, climatiques et écosystémiques, et les aspects économiques liés au bois, serait plus pertinent. Ce qui exigerait, toutefois, de repenser entièrement nos modèles de développement et nos modèles agroalimentaires.

Marta Torre-Schaub, Directrice de recherche CNRS, juriste, spécialiste du changement climatique et du droit de l’environnement et la santé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Cet article est republié à partir de The Conversation partenaire éditorial de UP’ Magazine. Lire l’article original.