Le rapport de la Cour des comptes sur l’avenir de l’Assurance-maladie, rendu public le 29 novembre, a été beaucoup commenté pour ses propositions contraignantes pour les médecins libéraux. Mais un autre point abordé par les « Sages » est passé inaperçu. Il s’agit du « coût de certains nouveaux traitements » en particulier dans le cancer, pointé en page 26 du rapport, et de la charge qu’ils risquent de représenter pour notre système de santé.

Les thérapies géniques proposées dans le cancer y sont citées expressément, désignées comme un « exemple de molécules coûteuses ». Elles consistent à modifier certains gènes de nos cellules pour combattre la maladie. Présentés comme des nouveaux traitements prometteurs, il convient de se pencher sur ce qu’ils pourraient apporter aux patients. Et en quoi ils pourraient menacer l’Assurance-maladie.

En cours d’évaluation en France, les thérapies géniques dans le cancer ne sont pas encore disponibles dans notre pays. Mais deux d’entre elles ont déjà obtenu leur autorisation aux États-Unis, dans des leucémies aiguës. Et suscitent l’enthousiasme de l’autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA).

Cette agence a en effet donné son feu vert, le 30 août, à la mise sur le marché du Kymriah, produit par le laboratoire pharmaceutique Suisse Novartis. Le directeur de la FDA, Scott Gottlieb, a déclaré à cette occasion : « Cette décision historique marque le dépassement d’une nouvelle frontière dans l’innovation médicale avec la possibilité de reprogrammer les propres cellules d’un patient pour combattre un cancer mortel ».

Quelques semaines plus tard, une autorisation était octroyée pour le Yescarta au laboratoire californien Gilead. Cette thérapie était qualifiée, par le même directeur de la FDA, de « nouvelle étape importante franchie dans le développement d’un paradigme scientifique radicalement nouveau pour traiter les maladies graves ».

L’engouement pour la thérapie par les gènes

Pour comprendre les raisons de cet engouement, il faut remonter aux années 1990. Après les premiers succès de la génétique humaine et le décryptage du génome, un nouvel horizon s’ouvre en médecine : la thérapie par les gènes, ou thérapie génique.

Sur le papier, l’idée est simple. Puisque des mutations génétiques provoquent des maladies spécifiques, pourquoi ne pas aller réparer directement ces anomalies ? On envoie alors dans l’organisme une version corrigée du gène défectueux, un « gène médicament », apte à restaurer les fonctions biologiques altérées.

Dans la pratique, le chemin se révèle bien plus tortueux que prévu. Bien que l’industrie des thérapies géniques bénéficie de soutiens institutionnels forts en recherche et développement, les tentatives pour soigner des patients peinent à passer le stade des essais cliniques. Le Kymriah est ainsi la première thérapie de ce genre à avoir obtenu son autorisation aux États-Unis. Suivi de près par le Yescarta.

Des « promesses » médicales et financières

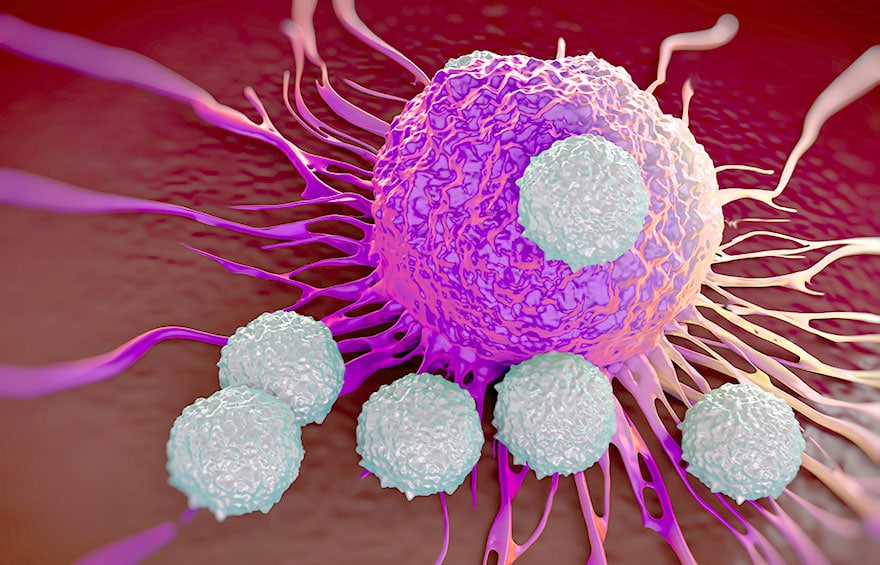

Comment deux traitements ont-ils pu obtenir ce sésame indispensable à la commercialisation à un mois d’intervalle ? Première raison, il s’agit de thérapies géniques d’un genre nouveau. Elles utilisent des cellules de notre système immunitaire, des lymphocytes T, prélevés chez des malades atteints de cancer, et modifiées génétiquement en laboratoire. Leur particularité ? Il ne s’agit pas ici de réparer l’ADN de ces cellules, mais d’y introduire de l’ADN supplémentaire pour qu’elles produisent une molécule qu’elles n’auraient pas fabriqué naturellement.

Cette molécule est dite chimérique, car elle est produite en fusionnant artificiellement deux éléments dont l’un provient de la souris et l’autre de l’homme. Les lymphocytes ainsi modifiés dits CAR-T (pour chimeric antigene response T) deviennent capables d’une réponse immunitaire contre la maladie. Autrement dit, ils peuvent combattre les cellules cancéreuses.

Deuxième explication au feu vert obtenu par ces thérapies aux États-Unis : elles combattent des cancers résistants aux traitements existants ; les leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant pour le Kymriah, et de l’adulte pour le Yescarta. Jusqu’ici, les effets secondaires importants des thérapies géniques avaient constitué un frein à leur développement. En France, les thérapies expérimentales pour soigner les « bébés bulles », ces enfants privés de défenses immunitaires, avaient dû être arrêtées après la survenue de leucémies chez certains patients. Mais dans le cas de maladies mortelles et sans traitement, la question des effets secondaires n’arrive qu’au second plan. De plus, l’oncologie est un domaine où l’expérimentation thérapeutique est très répandue et la haute toxicité des traitements, largement banalisée.

Une procédure d’évaluation raccourcie

Enfin, le Kymriah comme le Yescarta ont bénéficié d’une procédure d’évaluation prioritaire, c’est-à-dire raccourcie, de la part de la FDA. Sous ce régime de « breakthrough therapy » (en français, innovation de rupture), les traitements qui permettent de combattre une maladie grave, potentiellement mortelle, peuvent obtenir une première autorisation à partir de données préliminaires. Ce dispositif, qui limite le risque financier lié aux aléas de l’accès au marché, a largement contribué à attirer les investisseurs. Ces derniers étaient d’autant plus motivés que le marché potentiel, celui du cancer, est vaste.

La question de savoir si les résultats préliminaires obtenus avec ces thérapies seront confirmés se pose. Et ce, avec d’autant plus d’acuité que plusieurs essais similaires dans d’autres types de cancer ont dû être arrêtés après le décès de patients.

Les thérapies Kymriah et Yescarta s’inscrivent dans un mouvement enthousiaste, d’un point de vue à la fois médical et économique. Les espoirs mais aussi les incertitudes dont elles sont porteuses en font des éléments constitutifs de ce que le sociologue Pierre-Benoît Joly nomme un « régime de promesse technoscientifique ». Lequel conduit les pouvoirs publics, les industriels, les patients et les cliniciens à y investir avant même de disposer de résultats probants et stabilisés.

Des traitements hors de prix ?

Les transformations médicales et scientifiques qu’introduisent ces thérapies géniques s’accompagnent également de transformations économiques et politiques importantes. Les débats, à ce sujet, se cristallisent autour d’un point : les prix annoncés de ces traitements.

Les laboratoires pharmaceutiques annoncent un coût total par patient de 475 000 dollars pour le Kymriah et de 373 000 dollars pour le Yescarta, sans compter la prise en charge des effets secondaires. Ce niveau élevé de prix met en jeu la capacité des systèmes de santé des différents pays à pouvoir financièrement prendre en charge ces traitements pour tous les patients. La question se pose d’ailleurs, plus largement, pour l’ensemble des traitements dits « innovants » dans le cancer.

Leur impact budgétaire est aujourd’hui difficile à estimer. En France, le rapport du Conseil Économique Social et Environnemental rendu public en février 2017 indique néanmoins que l’ensemble des médicaments « innovants » contre le cancer pourraient coûter entre 1 et 1,2 milliards d’euros par an. Pour bien mesurer à quel point la charge serait lourde, il faut rapporter ce montant aux 15 milliards d’euros que pèse pour l’instant le cancer, selon les données de 2014. Cette maladie représente à elle seule 10 % des dépenses de l’assurance maladie.

Sur le mode « satisfait ou remboursé »

En réponse à ces inquiétudes, Novartis propose de commercialiser le Kymriah selon un mode contractuel – relativement – nouveau : le paiement à la performance. Si aucune « amélioration » n’est détectée au bout d’un mois, indique le laboratoire, alors le traitement ne sera pas facturé.

Cette approche sur le mode « satisfait ou remboursé » pose plusieurs questions. Que doit-on considérer comme une « amélioration » ? S’agit-il d’une rémission totale et durable ? Et pourquoi l’évaluation devrait-elle s’arrêter au bout d’un mois ? Certaines ONG françaises, européennes et américaines travaillant sur l’accès au médicament s’interrogent aujourd’hui sur la façon dont ces critères sont définis.

À première vue, le « paiement à la performance » semble un principe simple, et même juste. Mais en réalité il déplace les termes de la négociation du prix sur un autre terrain, celui des résultats obtenus grâce au traitement. Et les évaluer n’a rien d’évident. Par exemple, l’essai clinique qui est venu asseoir le succès du Kymriah comportait 63 patients, ce qui est peu. L’évaluation dans la « vie réelle » et non dans le cadre d’essais cliniques, demande encore, elle, à être réalisée.

Le coût des effets secondaires et de l’administration du traitement

Les effets secondaires se déclarant chez les patients et le coût de leur traitement constituent un autre élément à prendre en compte. Certains effets comme les réactions inflammatoires sont déjà pointés du doigt concernant le Kymriah. S’y ajoutent les coûts de l’administration du traitement, certains les estimant entre 150 à 200 000 dollars.

Enfin, il importe de noter que les rares expériences de paiement à la performance à travers le monde, y compris en France, n’ont pour l’instant pas été à la hauteur des promesses qui les avaient portées. En Italie par exemple, les retours financiers ont été minimes pour l’État.

Ce mode de régulation du prix s’inscrit parfaitement dans le « régime de promesses technoscientifiques » dont il était question plus haut. En effet, ce régime a son économie propre qui consiste à inclure dans le calcul de la « valeur » quelque chose qui dépasse le présent et engage l’avenir, en l’occurrence l’espoir qu’un début de réussite appelle des succès encore plus grands. Dans la même logique, le mode de financement à la performance vise à convaincre les citoyen·ne·s et les pouvoirs publics que si la promesse n’est pas tenue, elle ne coûtera rien.

Les nouvelles thérapies géniques dans le cancer sont ainsi amenées à avoir des effets budgétaires importants pour le système de santé, en France et ailleurs. Le débat, pourtant, ne doit pas porter sur le seul niveau des prix. Il doit pouvoir questionner, aussi, la qualité de ces traitements. Ces réflexions engagent plus que les agences d’expertise sanitaire ou les administrations centrales. Elles concernent directement les citoyen·ne·s et les patient.es.

Pierre-André Juven, Sociologue post-doctorant Cermes3, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et Catherine Bourgain, Généticienne, chargée de recherche Inserm, Cermes3, École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.