Le jeu vidéo est-il ce « nouveau continent de l’imaginaire » dont parlent certains (Le Diberder, 1998) ?

Se cachent dans cette question des interrogations transversales : que font les imageries à l’imaginaire, bien-solide et non expression éthérée (Legros, 2006) ? Comment l’imaginaire se reproduit-il ? Quels processus psychosociaux entrent en jeu dans ces jeux, contradictoirement et/ou en complémentarité (finalité dynamo-créatrice de l’imaginaire, amplification poétique et moral du monde) ? La « culture-industrie vidéoludique » (Genvo, 2006) permet-elle à ces usagers d’en tirer une véritable fortune imaginaire ou simplement quelques devises ? D’ailleurs, est-ce une obligation qu’un produit culturel produise, en retour, un « effet d’imaginaire » ?…

Il y a, en outre, deux problèmes épistémologiques : celui de l’exportation du Discours concernant les images vers ces jeux (Tisseron, 1995 ; Stora, 2007) et celui de la validité scientifique des théories concernant les « phénomènes nouveaux » de la réalité virtuelle…

Phénoménographie et horizon des jeux

Peut-on oser faire une « mythanalyse » (Durand, 1996) des univers vidéo, alors qu’il y a une « variation des thématiques des jeux en fonction du support » ? Peut-on oser penser l’hétérogénéité de ces mondes « d’action, de sport, de combats divers (…) de stratégie, de gestion. » (Fortin, ali., 2005) ? Alors qu’on sait qu’il y a une « sportization » générale (Elias,1994), risquons-nous à la proposition suivante : le jeu vidéo est aux objets de masse ce que la technique est à la science, c’est-à-dire un enchantement désenchantant.

Lui et la réalité virtuelle retournent ainsi aux trois dimensions de l’adjonction : c’est le retour aux graphismes, à la picturalité, non à l’instantanéité seule du réel photographié. Énonçons son horizon philosophique. Savoir y jouer est « essentiellement polémique » : règne de l’épée et des « purifications », morts successives jusqu’à la victoire. Il s’agira, avec G. Durand, du régime diurne des symbolisations : « Coercition sociale, règles ludiques, jeux agonistiques et même aléatoires, forment la pédagogie du régime diurne. » (1964).

Lui et la réalité virtuelle retournent ainsi aux trois dimensions de l’adjonction : c’est le retour aux graphismes, à la picturalité, non à l’instantanéité seule du réel photographié. Énonçons son horizon philosophique. Savoir y jouer est « essentiellement polémique » : règne de l’épée et des « purifications », morts successives jusqu’à la victoire. Il s’agira, avec G. Durand, du régime diurne des symbolisations : « Coercition sociale, règles ludiques, jeux agonistiques et même aléatoires, forment la pédagogie du régime diurne. » (1964).

La géographie, le quelque part des jeux vidéo, se trouve dans les vallées, les montagnes et les cieux de Dionysos. Là où règnent potlatch et sacrifice (Ulmann, 2001). L’apollinien, le joueur, vient alors chez son camarade tyrannique et exubérant pour s’y distraire. Le jeu vidéo, ce n’est pas Prométhée (travail, progrès) ou Apollon (mise en ordre) versus Dionysos (jouissance) ; c’est l’accomplissement synthétique, au double sens du terme (forme/plastique et fond/thématique), de ces trois mythes : la feria, la peste et l’orgie.

Mais, déjà, la littérature et le cinéma étaient essentiellement post-catastrophiques et festifs. (La science est pré-catastrophiste : ainsi s’affirme-t-elle, se fait-elle chérir.) L’univers du jeu vidéo est alors, globalement, celui des plaisirs de la ville et de la catastrophe… On y décrit la guerre ou la trajectoire technologique des civilisations, l’extraterritorialité, la vitesse, l’acier et le cubique, les outils et, donc, une culture de l’action. Ces catégories de la peur et la jouissance sont culturellement recevables en tant que déréalisation dans un usage conjuratoire.

Reviviscence ?

Quoi de plus naturel que le jeu vidéo ouvre à la pratique d’autres jeux, dans la réalité, puisque, déjà, celui-ci « cherche » des moyens, des prétextes-à-société, afin de se répandre. Les formes récurrentes de l’imaginaire peuvent alors s’y manifester, afin que l’enfant, jubilant de la coordination de sa mobilité, apprenne à rejouer tant les actes virtuels que ceux réels. Si on demande quelles fonctions ont ces « entités transmédiatiques » (Wolf, 2005), on retrouve l’euphémisation de la mort, l’acte de passage, la réaffirmation de l’appartenance au groupe, la mise en scène des pulsions. « L’environnement des univers imaginaires de jeux vidéo, écrit D. Grellier, est donc majoritairement investi par des symboles de types nyctomorphes (…) En représentant ce qui est douloureux et déstructurant, ce régime suppose la construction d’images opposées, images positives, lumineuses, permettant la lutte contre l’angoissant par le biais de l’antithèse. » (OMNSH, 2005).

Pour les membres de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH), il y a dans l’expérience vidéoludique, un équilibre entre le plaisir et le déplaisir. Car le joueur ne fait pas ce qu’il veut : il y a comme un « principe de réalité virtuelle », celui du jeu et d’une perte, du « droit de perdre », comme dans le réel.

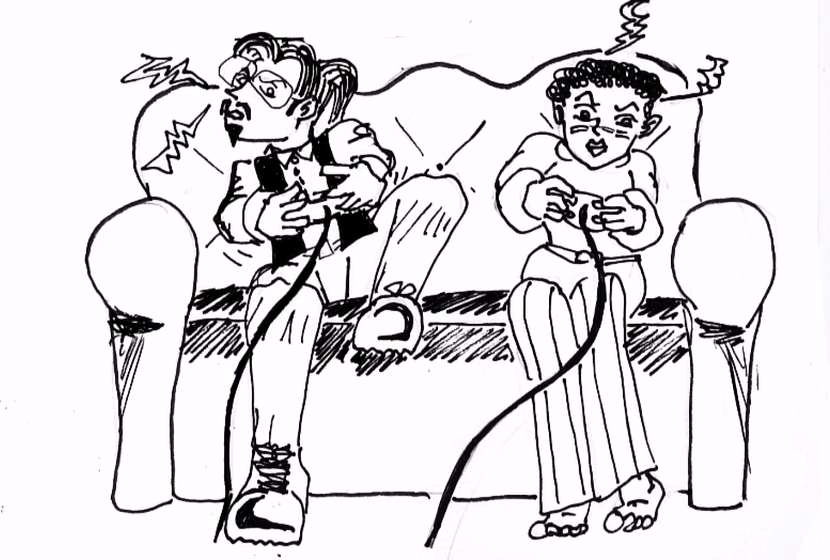

Et, aussi, il y a parfois une angoisse, un stress, voire une détresse, face à la stimulation. Car le joueur peut ne pas arriver à maîtriser la stratégie, la tactique, sinon le « mode d’emploi » du jeu. Or cela participe aux fonctions (imaginaires) du jeu en général : gain, plaisir, avec un brin de frustration.

Ainsi les jeux vidéos mettent-ils à l’épreuve. Ce qui est ce qui mis à l’épreuve, ce sont nos fantasmes, nos représentations, nos affects.

{jacomment on}

David Morin Ullmann

David Morin Ullmann