Si elle nous interpelle, que vient nous dire la science-fiction ? A l’instar de la peinture, est-elle « émotion pure » ou « accumulation de sens », ou les deux ? En quoi cet imaginaire moderne permet-il de traduire le réel (au sens de Lacan et non de Benveniste) au delà de sa simple représentation ? Son imaginaire débridé, lointain, distancé, renverse-t-il la relation de l’homme avec le monde naturel contrairement à l’imagerie plastique réaliste, terre-à-terre ? Enfin, peut-on vraiment parler d’une herméneutique de la SF, d’un « chiffre », de quelque chose de profond, d’ancien, à décoder dans cet imaginaire moderne ?

Quel est le médium ?

Il faut prendre les imageries pour ce qu’elles sont : des dispositifs techniques et marchands de fixation obsessionnelle du monde, des stocks consignant faits et gestes, certains convenus et en circulation, choisis et promus par la société et sa conscience modernes.

Il faut prendre les imageries pour ce qu’elles sont : des dispositifs techniques et marchands de fixation obsessionnelle du monde, des stocks consignant faits et gestes, certains convenus et en circulation, choisis et promus par la société et sa conscience modernes.

Par imageries, j’entends le flux d’images (modernes) phototechniques et non les tableaux appartenant à une économie politique de la culture différente ; mais les tableaux photographiés sont à la frontière de cette économie et lui appartiennent ; c’est en cela que nous parlons de dispositifs marchands renvoyant à la marchandise des modes de production capitaliste et aux révolutions des industries culturelles et créatives. Ajoutons qu’en tant que dispositif technique et logos (rassemblement de la pensée), les imageries sont des robots à plats ; chaque image (du système des imageries) est un robot à plat et toutes les questions adressées aux imageries sont adressées aux robots à travers elles, et inversement.

Hier, les iconodules de l’Empire byzantin adoraient les images/icônes (l’iconodoulie était aussi un commerce) et les iconoclastes les brisaient ; demain, Franck Herbert prédit un Jihad Butlérien (Dune, 1965-1985) ou une révolte complète contre les machines, ce qu’ont su reprendre, après Asimov (Robot Dreams, 1986), les scénaristes, réalisateurs et producteurs de The Matrix (1999) et, surtout, d‘Animatrix (2003). Et aujourd’hui, « Seul sur Mars » de Ridley Scott.

Seulement, les imageries de la photographie et du cinéma — l’imagerie virtuelle des jeux vidéo et du cinéma numérique a un autre régime, quelque chose d’hégélien qui va au-delà du photographique (monde-là) — ne font pas une copie de cette société ; c’est l’énonciation et l’énoncé même du monde-réel qui s’expose à travers elles.

Dans l’image plastique de la réalité, du monde-réalité, une peinture ou un dessin, le monde-réel reste distinct de lui-même, il subsiste une distance, un intervalle (il y a plus-value : dépassement de l’énonciation : nous sommes dans des mondes qui ne sont pas dans le monde que nous voyons). Cette distance, cette énonciation, semble avoir disparu dans la photographie et le cinéma centenaire. (Certes, le genre, le montage et le ralenti assurent cette fonction de déréalisation, de « refus du réel » ou du monde-réel.)

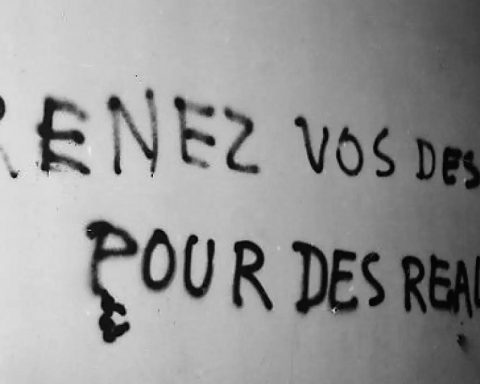

Surtout, dans l’image plastique de la réalité, le monde était nié, non pas dans son apparence, mais dans son essence même, nié en tant que nature (réel) ; car l’homme y ajoutait l’homme. L’imagerie en général (moment de « la technique moderne » : arraisonnement et, à la fois, saisissement et dessaisissement du monde par les robots-à-plat) renverse donc la relation de l’homme avec le monde, que résumait la vision classique, et crée la possibilité d’une nouvelle domination tyrannique du monde sur l’homme, d’où la notion de Spectacle des situationnistes. (Guy Debord, dans son manifeste La Société du Spectacle (1967) résume thèse 34 : « Le spectacle est le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image. »

Le système des imageries renverse la relation de l’homme avec le monde parce qu’elle nous l’expose en direct ou en présence.

Les imageries, forme et déploiement du Logos (comme les robots), stockent le savoir, l’enferment dans la technologie et le présent ; il n’y a plus de pertes, plus d’écarts entre le monde et l’homme. (Le Spectacle serait donc la négation de l’écart entre le monde et l’homme, un monde en « direct-live », disait-on à la télévision française…, ce que l’on nomme aussi « présentification » du monde.)

Toutefois, les imageries de SF (exploratrices, fabulatrices, anticipatrices) renversent ce renversement (critique de la critique) : les imageries de SF renouent avec la négation culturelle du monde, l’affirmation de la conscience (créatrice) ; elles renouent avec l’adjonction. (Elles vont ailleurs pour parler d’ici ; elles font comme se décentrer et y croire (Montesquieu !) ; ce sont des modèles de la réalité (symboles) et non le monde-réel, le réel.)

« Ce temps devient le lieu d’investissement maximal de l’utopie qui se déplace ainsi vers l’histoire », écrit B. Baczko (Les imaginaires sociaux, 1984), faisant ainsi écho au nouvel esprit anthropologique impliquant la primauté mythologique sur l’histoire (Durand). (Si cette hypothèse est intéressante, il convient de la relier, comme Lucien Goldman, à une analyse marxienne matérialiste.)

Ainsi, après l’utopie et la littérature de SF, les imageries ou « robots aplatis » sont la forme rationnelle de l’imaginaire, sa continuation par d’autres moyens. (En d’autres termes, la « continuité anthropologique » du Logos ou trajet a rencontré la « discontinuité capitaliste » ou modernité technique, pour ne rien dire de plus.)

Quel est le message ?

« La science enchante les détails et l’ensemble (mais) seul un récit fabuleux peut les relater, mieux, les chanter » explique Michel Serres dans un livre d’entretiens. « On ne peut exprimer cet enchantement qu’au moyen d’un récit. » (Jules Verne, 2003)

« La science enchante les détails et l’ensemble (mais) seul un récit fabuleux peut les relater, mieux, les chanter » explique Michel Serres dans un livre d’entretiens. « On ne peut exprimer cet enchantement qu’au moyen d’un récit. » (Jules Verne, 2003)

Ce récit, à la fois contradictoire et complémentaire du « désenchantement du monde » par la science, Gilbert Durand (mais on pourrait gloser du Collège de Sociologie ou d’Adorno et d’Horkheimer) montre qu’il a pour fonction, fonction fantastique, de lutter contre la destinée mortelle, de nous apaiser.

D’où l’attrait pour « les détails » de la vie dont parle Serres : les détails, ce sont les-moindres-objets, tous les fragments du monde, ça et là, et tous ceux du Dieu chrétien pulvérisé par la rationalisation des pratiques de commerce, puis la Science, et sa vulgarisation fictionnelle. « Génération perpétuelle de passions » écrivait La Rochefoucauld ; « Amour d’objets » disait Freud ; quelque chose comme ça selon Spinoza. Quand la fiction a la chance de donner du sens, car elle est totalité, mesure même démesurée, téléologie, la science n’est jamais qu’une description systémique dont le meilleur nom est généralité ; ce que nous retrouvons dans le mot de Serres : la science enchante les détails et l’ensemble.

Avant Durand, Durkheim parlait de « mythologie internationale dynamique » (1912), Bergson parla de « fonction fabulatrice » pour définir la fiction (1932) et, plus tard, Enrico Fulchignoni (1969), qui prenait à Roger Caillois (1950), parla d’un « art d’exorcisme » pour définir le cinéma de la peur. Enfin, sans doute, la notion de récit fait-elle pareillement écho à « l’objectivation » d’Ignace Meyerson (1948). (Depuis le Protagoras et la sixième partie du Discours de la méthode, tout philosophe de la-moindre-technique sait cela.)

Quelle est l’actualisation ?

Bien que le fond d’un archétype ou « mythème » puisse également être déterminé par sa forme historico-technologique (discontinuité), c’est-à-dire le langage quotidien de la technique (son mode de production et la productivité générale du monde), le médium n’est pas le message, mais une actualisation du message (continuité). Ou la « matière technologique » détermine, pour partie seulement, le sens du message ; non, mieux : elle ne fait jamais que le re-dé-voiler. Redévoiler : die ding, the thing (Heidegger). Le promettant à nouveau, elle fait réapparaître ce qui « devait » réapparaître, dépoussière avec une intensité inégalée « le fond des choses » au moyen d’une forme étrangère aux mondes anciens. (Le mode de production promet une nouvelle résolution de l’enquête.)

Bien que le fond d’un archétype ou « mythème » puisse également être déterminé par sa forme historico-technologique (discontinuité), c’est-à-dire le langage quotidien de la technique (son mode de production et la productivité générale du monde), le médium n’est pas le message, mais une actualisation du message (continuité). Ou la « matière technologique » détermine, pour partie seulement, le sens du message ; non, mieux : elle ne fait jamais que le re-dé-voiler. Redévoiler : die ding, the thing (Heidegger). Le promettant à nouveau, elle fait réapparaître ce qui « devait » réapparaître, dépoussière avec une intensité inégalée « le fond des choses » au moyen d’une forme étrangère aux mondes anciens. (Le mode de production promet une nouvelle résolution de l’enquête.)

Ainsi, la « matière technologique » d’une époque nous fait-elle revivre, reconnaître et revoir les choses sérieuses, nos affaires (the thing), ravive les thèmes de la tragédie humaine, parce qu’elle les éclaire d’une nouvelle flamme. Cette matière rassemble les choses qui durent et qui nous constituent, et qui, alors, nous font face, littéralement et simplement : la corruption, l’impermanence, les souffrances, les catastrophes.

Le « devoir » de cette matière issue du milieu machiniste et électronique, c’est d’être le « masque africain » très fonctionnel de nos maux, de calmer ce mal par un mal fictionnel (« sportization » pense Elias, avant Durand), de représenter le Mal tel qu’il devrait être (causal, explicable, contigu du rationnel, matérialiste) et non tel qu’il est (monstruosité sans cause).

Cette matière est une nouvelle forme pour le vieux sens du monde et son principe d’origine : contrer la peur, l’angoisse, la mort.

Cette matière est une nouvelle forme pour le vieux sens du monde et son principe d’origine : contrer la peur, l’angoisse, la mort.

Autrement dit, la technologie peut nous apparaître comme un mode historique de traduction (origami renfermant toutes les techniques précédentes et les dépassant) et de transport des structures de l’imaginaire.

Ainsi les spectacles de SF nous montrent-ils quelque chose quelque part, mais ils n’expliquent rien ; telles n’est pas leur fonction, fonction fantastique, celle de concentrer le message. (Le métier des philosophes dans le cambouis.) Ils décrivent l’énergie stylisée affrontant les mêmes questions de l’identité humaine, de sa trace et de ses demandes (reconnaissance, amour, protection) et peignent les progrès de la productivité dans leur langage propre, mais plongent dans le sens ancien, la métaphysique, pour parler de ce qui nous regarde, the thing.

David Morin Ulmann, Sociologue & philosophe Culture, Innovation et Imaginaires.

Pour aller plus loin : Lire l’article « La science-fiction, du miroir de nos sociétés à la réflexion prospective/ Première partie » – UP’ Magazine

Photo d’en-tête : Photo du film « Seul sur Mars » de Ridley scott – Octobre 2015 ©Facebook official-the Martian