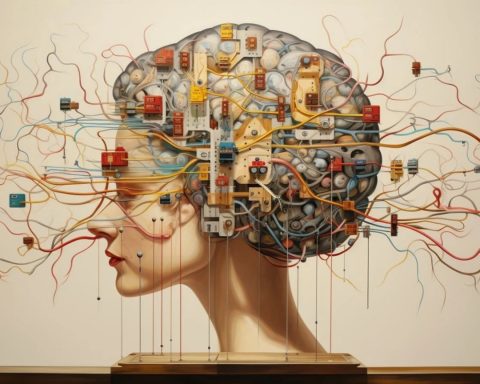

Le langage est une capacité fascinante et universelle, essentielle à nos interactions humaines. Mais comment le cerveau parvient-il à décoder les sons complexes de la parole pour leur donner un sens ? Une équipe de chercheurs de l’Inserm et d’Aix-Marseille Université, en collaboration avec l’université de Cambridge, s’est penchée sur cette question cruciale. Leurs travaux révèlent que le cortex auditif humain traite simultanément deux rythmes fondamentaux : celui des syllabes, au rythme lent, et celui des phonèmes, au rythme rapide. Ces découvertes mettent en lumière des mécanismes universels de production et de perception de la parole et ouvrent des perspectives prometteuses pour mieux comprendre les troubles du langage, tels que la dyslexie.

Comment le langage est-il traité par le cerveau ? Quels mécanismes lui permettent d’extraire du sens à partir des sons émis par la parole ? C’est à ces questions que s’est intéressée une équipe de recherche de l’Inserm et d’Aix-Marseille Université, en collaboration avec l’université de Cambridge. Ses travaux montrent que, pour comprendre la parole, le cortex auditif humain suit simultanément deux rythmes essentiels : celui des syllabes (lent) et celui des phonèmes (rapide). Ils montrent également que ces rythmes caractérisent la parole à travers les langues, et qu’ils sont traités simultanément par les régions auditives du cerveau. Ces résultats, publiés dans Science Advances, ouvrent la voie à une meilleure compréhension du traitement du langage et des troubles qui y sont associés.

Lors d’une discussion, quels sont les mécanismes qui permettent au cerveau d’extraire et de reconstituer les informations données à partir du flux continu de parole ? Les sciences cognitives continuent encore aujourd’hui d’essayer de les décrypter.

Pour mieux les appréhender, elles nous invitent à imaginer la parole comme un puzzle. Les syllabes, telles que « ma » dans « maman », sont les grandes pièces, tandis que les phonèmes, les sons individuels qui composent les syllabes, comme « m » et « a », sont les petites pièces. Les grandes pièces (les syllabes) sont produites à un rythme lent et sont principalement reflétées par des variations de l’amplitude sonore (volume) du signal vocal au fil du temps. Les petites pièces (les phonèmes), quant à elles, surviennent à un rythme beaucoup plus rapide et se manifestent par des changements abrupts dans le contenu spectral (1) du signal vocal. Pour comprendre la parole et la « traduire » en mots isolés successifs, reconnaissables et porteurs de sens, le cerveau doit analyser ces deux types de pièces en même temps.

Une équipe de recherche menée par Benjamin Morillon, directeur de recherche Inserm, au sein de l’Institut de neurosciences des systèmes (Inserm/Aix-Marseille Université), s’est intéressée à ces mécanismes cérébraux de traitement du langage et à la façon dont le cerveau parvient à analyser les syllabes et les phonèmes pour reconstituer une information compréhensible à partir du signal sonore continu associé à la parole. Les scientifiques ont analysé l’activité cérébrale de 11 personnes (déjà porteuses, pour des raisons cliniques, d’électrodes qui enregistrent l’activité neuronale dans différentes régions du cerveau), durant l’écoute de 315 phrases en français, jouées à différentes vitesses et contenant un nombre fixe de mots, mais des nombres variés de syllabes et de phonèmes.

Leurs résultats montrent que dès le traitement du signal vocal par le cortex auditif (une région du cerveau chargée de traiter les sons), les rythmes lents des syllabes et les rythmes rapides des phonèmes sont suivis en parallèle par le cerveau. Cette capacité à détecter, isoler et décoder en simultané les deux types de « pièces du puzzle » lui permet de segmenter le signal continu de parole.

En outre, en analysant la façon dont la parole est construite dans 17 langues différentes, les scientifiques ont constaté que, quel que soit le langage, le signal vocal présentait systématiquement les mêmes rythmes lents et rapides, assimilables à ceux des syllabes et des phonèmes.

« Cette universalité suggère l’existence d’un mécanisme biologique de production et de perception de la parole commun à tous les humains », indique ainsi Benjamin Morillon. L’équipe de recherche espère que cette avancée permettra de mieux comprendre le processus complexe et fascinant du traitement de la parole et des troubles qui y sont associés.

« Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension des troubles du langage, comme la dyslexie, précise Benjamin Morillon. Un déficit dans la capacité du cerveau à suivre ces deux rythmes pourrait, par exemple, expliquer certaines difficultés de compréhension orale », conclut-il.

Pour Luigi Rizzi, linguiste, Professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Linguistique générale, « Connaître et maîtriser les structures [du langage] pourrait se révéler utile afin de corriger des pathologies ou des troubles du langage. Cela permettrait de mettre au point des programmes de rééducation encore plus pertinents afin d’aider et d’accompagner certains patients. C’est particulièrement vrai pour les troubles du développement du langage ou pour les troubles de l’adulte comme les aphasies. Prenons le cas de la dyslexie, qui est un trouble de la lecture. Pour la prendre en charge correctement, il faut comprendre dans le détail quelle est la nature du problème. Or le terme de dyslexie est trop vaste, car il y a des formes différentes de dyslexie, qui exigent des formes d’intervention différentes. Si nous voulons avancer sur ces terrains, nous avons un énorme travail pluridisciplinaire à fournir. Le linguiste pourra identifier les différents types de problèmes grâce aux outils raffinés des modèles linguistiques, tandis que le neuroscientifique pourra montrer quels mécanismes cérébraux sont à l’œuvre lors de l’apparition de ces dysfonctionnements. L’étude du langage reste d’ailleurs un phénomène complexe du fait de cette dimension pluridisciplinaire. Elle est à la croisée de nombreuses disciplines comme les neurosciences, mais aussi la psychologie cognitive, l’informatique et la linguistique computationnelle, ou encore l’anthropologie, puisque, finalement, comprendre le langage reste indispensable afin de comprendre le rapport entre une langue et la culture des individus qui la parle. » (Source : Collège de France, 13/09/2023)

(1) Le contenu spectral du signal vocal pourrait se définir comme la « texture sonore » d’une voix ; il est ce qui rend chaque voix unique. Il se compose de trois caractéristiques : la fréquence de base, liée à la vibration des cordes vocales, qui détermine la hauteur du son (grave ou aigu), les harmoniques, qui sont des fréquences multiples de la fréquence de base et enrichissent le son, et enfin, les formants qui correspondent à des pics dans les harmoniques et qui sont liés aux résonnances des structures du tractus vocal comme la bouche, la gorge, la glotte, les cordes vocales ou encore les narines. L’anatomie de ces structures étant propre à chaque personne, elles font la spécificité d’une voix et des sons qu’elle émet.

Pour aller plus loin :

- Leçon inaugurale de Luigi Rizzi, Linguiste, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Linguistique générale : « Complexité des structures linguistiques », simplicité des mécanismes du langage« . Celle-ci est publiée chez Fayard, en co-édition avec le Collège de France. Sa page au Collège de France présente une bibliographie complète ainsi qu’une sélection de publications représentatives de ses travaux.

- Claude Lévi-Strauss : « Le propre du langage est de reposer sur des mécanismes inconscients » – France culture, 17/02/2019

Illustration d’en-tête : © Kateryna Kovarzh/Adobe