Les 12 et 13 décembre, se tient à Paris un colloque consacré au santéisme. Organisée par le Centre d’études des techniques, des connaissances et des pratiques (CETCOPRA), cette rencontre va interroger les enjeux de l’autosurveillance généralisée par les capteurs, les diagnostics précoces, la quantification permanente de soi. Deux organisateurs posent ici le paysage de la « santé assistée » et pointent quelques questions : quelles figures du corps, du vivant et de la santé façonnent ces pratiques ? Quel est leur impact sur la médecine et les politiques de santé publique actuelles ?

Le « santéisme » est une idéologie qui envahit de plus en plus nos sociétés contemporaines. Cette doctrine fait de l’amélioration permanente de sa propre santé un impératif moral. Son origine remonte probablement à 1946, lorsque l’Organisation Mondiale de la Santé dans sa Constitution définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Dans l’enthousiasme de l’après-guerre, l’objectif visant à élever le niveau de santé des populations au plus haut niveau avait clairement une vocation sociale et égalitaire.

Trente ans plus tard, la situation a radicalement changé. La bataille contre la maladie et le vieillissement tout comme l’optimisation du bien-être sont devenues les mots d’ordre d’un nouveau marché. Ce n’est pas un hasard si l’on commence à parler de santéisme aux États-Unis, le pays occidental doté du système de santé le plus privatisé au monde. Robert Crawford, analyste de la santé publique, est le premier à avoir formulé le concept de santéisme en 1980 afin de critiquer la commercialisation et l’individualisation de la santé. Cette tendance s’est considérablement accrue avec l’innovation technologique et scientifique qui a eu pour effet de bouleverser la biomédecine contemporaine.

La « vie saine » quantifiée ou normée ?

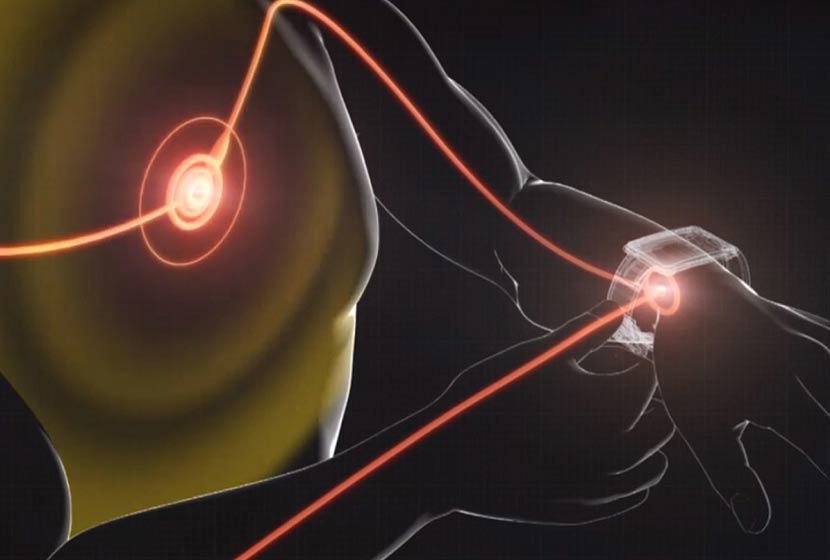

Pensons, par exemple, aux podomètres, aux biocapteurs et aux appareils de mesure utilisés pour produire des données biologiques personnelles au sujet de l’alimentation, de l’état de santé, des prestations sportives ou sexuelles. Toutes ces technologies participent au mouvement de la « quantification de soi » (quantified self) qui consiste à faire de son propre corps un objet clinique sous observation constante, même en absence de maladie. L’offre est vaste. Il y a une multitude de biocapteurs connectés aux smartphones équipés d’applications qui poussent à parcourir un maximum de kilomètres, à brûler un maximum de calories, ou encore à partager les performances et les comparer avec celles d’amis ou d’autres utilisateurs. Un autre exemple très répandu est celui des applications « régime », capables de déterminer le poids idéal et d’indiquer comment l’atteindre en tenant compte de l’alimentation de l’utilisateur. Toutes ces formes du « traçage de soi » réduisent la notion de bien-être tout comme le corps humain à une simple affaire de chiffres, à une « mise en nombre » algorithmique de soi. On s’entraîne et on mange dans l’unique but de produire des données qui nous assurent un niveau de bonne santé. Si le fétichisme des données fait penser à la « société de la surveillance » décrite par Gilles Deleuze, le scénario devient encore plus sombre lorsqu’on pense à la possibilité de faire séquencer son ADN.

Pensons, par exemple, aux podomètres, aux biocapteurs et aux appareils de mesure utilisés pour produire des données biologiques personnelles au sujet de l’alimentation, de l’état de santé, des prestations sportives ou sexuelles. Toutes ces technologies participent au mouvement de la « quantification de soi » (quantified self) qui consiste à faire de son propre corps un objet clinique sous observation constante, même en absence de maladie. L’offre est vaste. Il y a une multitude de biocapteurs connectés aux smartphones équipés d’applications qui poussent à parcourir un maximum de kilomètres, à brûler un maximum de calories, ou encore à partager les performances et les comparer avec celles d’amis ou d’autres utilisateurs. Un autre exemple très répandu est celui des applications « régime », capables de déterminer le poids idéal et d’indiquer comment l’atteindre en tenant compte de l’alimentation de l’utilisateur. Toutes ces formes du « traçage de soi » réduisent la notion de bien-être tout comme le corps humain à une simple affaire de chiffres, à une « mise en nombre » algorithmique de soi. On s’entraîne et on mange dans l’unique but de produire des données qui nous assurent un niveau de bonne santé. Si le fétichisme des données fait penser à la « société de la surveillance » décrite par Gilles Deleuze, le scénario devient encore plus sombre lorsqu’on pense à la possibilité de faire séquencer son ADN.

Grâce aux services des tests génétiques en accès libre sur Internet, on peut en outre avoir accès à des centaines de milliers, voire des millions de données génétiques. Les données qu’on appelle du doux nom de SNPs (de l’anglais single-nucleotide polymorphism, en français polymorphisme d’un seul nucléotide) sont capables de renseigner l’internaute sur la présence des maladies rares, sur la prédisposition des maladies communes (en allant du cancer jusqu’à l’obésité), sur des traits physiques (comme les yeux bleus ou la taille de la poitrine), ou encore sur les origines ethniques. L’entreprise 23andMe est devenue leader mondial du décryptage de l’ADN en promouvant le partage des données sur un réseau social dédié qui permet à l’internaute de s’informer sur la prédisposition à une maladie (comme la maladie de Parkinson), ou plus simplement sur les traits génétiques qui déterminent la couleur des yeux. Les communautés médicales, surtout en Europe, dénoncent ces services comme étant des dispositifs visant à commercialiser les développements au sein de la génomique sans n’apporter aucune utilité clinique. En effet, il n’est pas facile pour des personnes ordinaires de comprendre la signification d’une quantité extraordinaire de données extrêmement complexes.

Service utile, dès lors que la personne peut donner du sens

On peut se demander dans quelle mesure le santéisme contribue à la vulgarisation du savoir biomédical, voire à l’avènement de nouveaux modes de connaissance. On cite souvent le cas de Vivienne Ming. Cette scientifique n’avait aucune compétence sur le diabète avant que son fils n’en soit atteint. Par la suite elle a mis au point un système capable de mesurer le niveau de glucose en continu en tenant compte de l’alimentation de son enfant, de son activité selon la dose d’insuline injectée. Contrairement à ses attentes, Vivienne Ming s’est aperçue que la montée de la glycémie chez son fils n’était pas liée à son alimentation mais plutôt à son niveau de stress. Dans le cas de la « génomique grand public », il s’agit d’une démarche plus collective, inspirée des utopies du logiciel libre. Le biologiste Greg Lennon et l’informaticien Michael Cariaso ont ainsi développé ensemble une encyclopédie en ligne « SNPpedia », mettant à disposition des internautes les interprétations de leurs données génétiques. Ceux-ci peuvent également contribuer à améliorer cette interface grâce à une méthode open source. Quel genre de savoir se construit à travers ces liens directs entre les patients et ces innovations technomédicales ?

Dans le cas de la « génomique grand public », il s’agit d’une démarche plus collective, inspirée des utopies du logiciel libre. Le biologiste Greg Lennon et l’informaticien Michael Cariaso ont ainsi développé ensemble une encyclopédie en ligne « SNPpedia », mettant à disposition des internautes les interprétations de leurs données génétiques. Ceux-ci peuvent également contribuer à améliorer cette interface grâce à une méthode open source. Quel genre de savoir se construit à travers ces liens directs entre les patients et ces innovations technomédicales ?

La personnalisation de l’individu par les données représente donc aujourd’hui l’une des tendances fortes de la biomédicalisation des sociétés technologiquement avancées. Dans ce contexte, le patient, tout comme l’individu en bonne santé soucieux de son bien-être, « produit » et « consomme » des données numériques qui, correctement corrélées et interprétées, permettent aux praticiens de prendre une décision sur son état de santé. Tel est le cas dans le domaine de la télémédecine aujourd’hui, en France notamment.

Télémédecine et numérisation des humains : la menace de l’infobésité

La « numérisation de soi » par biocapteurs et « dispositifs médicaux communicants » (DMC) interposés, en contexte de télésuivi notamment, permet de saisir les données vitales du patient (pouls, température, poids), de les anonymyser avant qu’elles soient analysées en fonction de critères tels que le groupe d’âge, le sexe, la pathologie. Les protocoles thérapeutiques sont ensuite établis à partir de ces « informations patients » réévaluées à l’aune de données moyennées. La connaissance du corps s’effectue donc, en contexte télémédical, selon un modèle génériquement personnalisable. Et cette personnalisation par les données, les data et même par les Big Data (positionnement du patient par rapport à des données moyennées) modifie, entre autres, la perception globale de la maladie, qui devient un objet de quantification, relativisé, voire objectivé. Ce regard a toujours été plus ou moins présent en médecine, mais la nouveauté ici c’est l’accélération dans le transfert et la diffusion de ces données. Et derrière cette accélération : la menace de l’infobésité et du surdiagnostic. Ce faisant, la digitalisation du corps, qui a fait émerger la figure du patient numérique, ou du patient 2.0, s’accompagne, en contexte télémédical, d’une appropriation par le patient d’objets connectés (smartphones, tablettes, PDA) et d’applications mobiles.

La « numérisation de soi » par biocapteurs et « dispositifs médicaux communicants » (DMC) interposés, en contexte de télésuivi notamment, permet de saisir les données vitales du patient (pouls, température, poids), de les anonymyser avant qu’elles soient analysées en fonction de critères tels que le groupe d’âge, le sexe, la pathologie. Les protocoles thérapeutiques sont ensuite établis à partir de ces « informations patients » réévaluées à l’aune de données moyennées. La connaissance du corps s’effectue donc, en contexte télémédical, selon un modèle génériquement personnalisable. Et cette personnalisation par les données, les data et même par les Big Data (positionnement du patient par rapport à des données moyennées) modifie, entre autres, la perception globale de la maladie, qui devient un objet de quantification, relativisé, voire objectivé. Ce regard a toujours été plus ou moins présent en médecine, mais la nouveauté ici c’est l’accélération dans le transfert et la diffusion de ces données. Et derrière cette accélération : la menace de l’infobésité et du surdiagnostic. Ce faisant, la digitalisation du corps, qui a fait émerger la figure du patient numérique, ou du patient 2.0, s’accompagne, en contexte télémédical, d’une appropriation par le patient d’objets connectés (smartphones, tablettes, PDA) et d’applications mobiles.

En participant au protocole thérapeutique grâce à ces dispositifs, le patient acquiert une connaissance sur lui-même qu’il peut partager avec ses aidants familiaux ou sociaux ou les professionnels de santé. Cette acquisition et ce partage d’un « savoir patient » a trois conséquences principales. D’une part, le patient devient un « consommateur » de données concernant son propre état de santé. D’autre part, il entre dans une relation de co-construction de connaissances avec les différents partenaires impliqués dans son protocole thérapeutique. Enfin, il peut « individuer » sa propre norme de santé grâce à l’autonomisation acquise par les objets connectés (e-balance, tensiomètre connecté, pacemaker informatisé). Ceux-ci lui donnent en effet la possibilité de « suivre » et donc de mieux comprendre l’évolution de sa maladie. Les objets connectés et les applications mobile sont donc de nouvelles techniques de soi, du soin de soi, qui font entrer le patient dans l’ère du « self-care » technologique.

Auto-surveillance ou conditionnement massif ?

Les objets connectés et les applis représentent certes un progrès pour l’individu car ils permettent de prévenir certaines crises chez les patients chroniques, d’anticiper des états de souffrances ainsi que la préparation de certains traitements. Ils ont une valeur éthique en ce qu’ils visent un objectif, noble en soi, de « bonne vie » qui passe par l’amélioration générale de l’état de santé. On remarque cependant qu’à travers les usages de ces objets le patient semble moins « autonomisé » que « responsabilisé ». Il semble être moins l’acteur d’une transformation de lui-même par lui-même que l’agent d’une délégation, c’est-à-dire d’une « auto-surveillance » fondée sur des techniques du soin de soi, algorithmiquement déterminées, qui semblent valoriser une vision essentiellement quantitative du corps.

Les objets connectés et les applis représentent certes un progrès pour l’individu car ils permettent de prévenir certaines crises chez les patients chroniques, d’anticiper des états de souffrances ainsi que la préparation de certains traitements. Ils ont une valeur éthique en ce qu’ils visent un objectif, noble en soi, de « bonne vie » qui passe par l’amélioration générale de l’état de santé. On remarque cependant qu’à travers les usages de ces objets le patient semble moins « autonomisé » que « responsabilisé ». Il semble être moins l’acteur d’une transformation de lui-même par lui-même que l’agent d’une délégation, c’est-à-dire d’une « auto-surveillance » fondée sur des techniques du soin de soi, algorithmiquement déterminées, qui semblent valoriser une vision essentiellement quantitative du corps.

Au sein de l’univers de « prosommation informationnelle » du télépatient (producteur et consommateur de données), le savoir numérique sur soi confère néanmoins à une certaine autonomisation qui tient à la capacité du patient à s’auto-gérer, voire à s’auto-réguler, en fonction des données acquises et partagées sur sa maladie sur la plateforme de télésuivi. La question du patient « technologiquement assisté » et celle du « self-care » ne peuvent donc plus être enfermées entre une alternative stérile entre liberté totale d’autonomie ou, au contraire, tutelle médicale.

Mais, alors, qu’est-ce que le santéisme ? Qu’est-ce que le « self-care » à l’ère des nouvelles technologies ? Est-ce une évolution vers une société qui fait de la santé un bien de consommation réservé aux classes sociales les plus aisées, ou une implication de tous dans l’innovation médicale ? Ce colloque nous invite à adopter à la fois une attitude ouverte et un regard critique.

Philippe Bardy, doctorant en philosophie des technologies émergentes de santé &

Mauro Turrini, chercheur Marie Curie, au CETCOPRA Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne