Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle étude nous alarme sur les dégâts que l’homme, les dégradations de l’environnement ou les dérèglements climatiques font peser sur la biodiversité. Le thème de l’extinction des espèces est devenu courant, on parle aujourd’hui de sixième extinction, d’accélération, de fin du vivant tel que nous le connaissons. Exagérations ? Triste réalité ? Le biologiste Gilles Boeuf, ancien directeur du Museum national d’Histoire naturelle nous livre son analyse à propos des grandes crises d’extinction qu’a connues la planète. Celle qui est en cours n’est pas la moindre et elle concerne directement l’homme ; car chaque fois que nous agressons la biodiversité, c’est nous-mêmes que nous auto-agressons.

Les données de la géologie et de la paléontologie nous renseignent sur l’existence d’une soixantaine de crises d’extinction des espèces depuis 600 millions d’années environ.

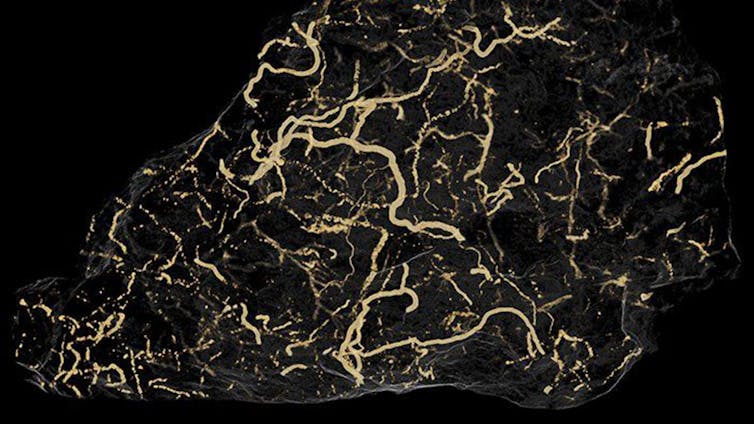

Nous ne savons pas grand-chose sur ce qu’il s’est passé avant cette période, les espèces d’alors étant très peu fossilisables (en l’absence de squelettes externes et internes) et les traces éventuellement laissées ayant disparu. La géochimie nous apporte cependant de précieux renseignements, grâce au monde des bactéries et des protistes.

Depuis cette époque, les fossiles retrouvés sont bien documentés et nous permettent une construction plus élaborée de « l’arbre du vivant ». La Terre est datée à 4,6 milliards d’années et l’apparition de la vie sur Terre à plus de 3,5 milliards d’années. Celle-ci est apparue au sein de l’océan ancestral, soit en milieu côtier chaud et peu profond, soit à une plus grande profondeur autour des sources hydrothermales, selon diverses théories.

Cinq crises majeures

Parmi ces 60 crises, cinq ont été particulièrement bien mises en évidence de par leur ampleur ; et elles ont fait l’objet d’un travail de redéfinition dans un article publié par la revue scientifique Nature en 2011 : ces crises majeures concernent ainsi l’extinction d’au moins les trois quarts des espèces vivantes, marines et continentales, sur un temps « court ».

Immédiatement, la question surgit : qu’est-ce qu’un temps « court » ? En géologie, il s’agit d’un temps de l’ordre du demi-million d’années. Par comparaison à la situation que nous connaissons aujourd’hui, les échelles de temps se bousculent !

Entre le temps géopolitique de l’humanité et le temps de la Terre, les distances sont vertigineuses. Voilà pourquoi « l’ère anthropocène » ne peut entrer dans l’échelle géologique. C’est en 2000 que l’on a vu apparaître cette notion, proposée par le néerlandais Paul Crutzen (Nobel de chimie en 1995) : à savoir une « ère » durant laquelle le plus puissant facteur de changements serait l’espèce humaine. Crutzen la faisait démarrer à la révolution industrielle, au moment de l’invention de la machine à vapeur. Si l’idée peut paraître séduisante, il semble toutefois plus prudent de la garder comme image.

Les crises d’extinction de la biodiversité ont toujours été multifactorielles et on a fait appel à diverses raisons, pouvant d’ailleurs bien souvent jouer en commun : impact de météorite géante, explosion « proche » de super nova, réchauffement brutal, effondrement des contenus de l’eau et de l’air en oxygène, volcanisme intense et gigantesques émissions de gaz à effets de serre, tremblements de terre et tsunamis violents, rencontres de continents, froid glacial prolongé, obscurcissement de la lumière solaire…

La crise actuelle

Il faut bien prendre en compte ces différentes caractéristiques des grandes crises d’extinction lorsque l’on parle de la « crise actuelle de la biodiversité ». Le rapport détaillé du WWF d’octobre 2016 donnait bien le ton : son indice « planète vivante » indique une « réduction » de 58 % globalement, pour l’ensemble des écosystèmes (marins et continentaux), sur une très courte période de… 42 ans !

Cet indice est calculé sur l’effondrement du nombre des individus des populations de vertébrés (plus de 14 000 populations suivies pour 3 700 espèces). Certains écosystèmes sont particulièrement touchés, à l’image des milieux dulçaquicoles (-81 % !) ou des grandes plaines d’Argentine.

Il faut souligner que nous parlons de diminutions du nombre des individus, pas d’extinctions. Elles pourraient, bien sûr, survenir à terme, mais cela prend un certain temps. À l’échelle d’une vie humaine, les extinctions sont rares et liées à des espèces endémiques très peu distribuées, sur des îles par exemple.

Les causes de ce phénomène d’érosion rapide de la biodiversité sont bien identifiées : destruction massive des écosystèmes, pollution généralisée – même à des endroits où l’humain n’est pas, à l’image des pôles) –, dissémination anarchique des espèces (la « roulette écologique »), surexploitation des espèces (pêche et forêts) et, enfin, ce changement climatique actuel beaucoup trop rapide qui n’arrange pas les choses.

La perte, les dégradations et les morcellements des habitats représentent la raison essentielle. Bien entendu, ces pertes de biodiversité sont très préoccupantes pour les services rendus par les écosystèmes et de nombreux travaux récents insistent sur la structuration des écosystèmes pour mieux résister aux différentes agressions actuelles, déclenchées par les activités humaines.

C’est bien le cercle vicieux dans lequel nous sommes engagés : les écosystèmes sont tous dégradés et donc moins capables de résister. À cause de la pression humaine, en accélération constante, le capital naturel diminue plus vite qu’il ne peut se régénérer. Les activités humaines et l’exploitation des ressources se sont tellement développées – en lien notamment avec la pression démographie – que les conditions écologiques ayant favorisé notre développement et notre croissance commencent aujourd’hui à se dégrader.

Les travaux du groupe de chercheurs conduits par le climatologue suédois Johan Rockström ont défini des limites planétaires à nos impacts et nous annoncent que sur neuf altérations d’origine humaine qui touchent le système Terre, quatre ont déjà dépassé des seuils « supportables » ; ces derniers concernent les intrants azotés et phosphorés dans la biosphère, le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité.

Et dans un article publié en mai 2017, qui a fait couler beaucoup d’encre, nos collègues mexicains et américains rebondissent avec une longue étude très documentée sur l’accélération de la dégradation de la biodiversité. Ils parlent même d’« anéantissement biologique », de « défaunation » aux conséquences catastrophiques, en s’appuyant sur les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) relatives à 27 600 espèces de vertébrés terrestres : 32 % d’entre elles ont décliné en population et répartition.

Ils se sont tout particulièrement intéressés à 177 espèces de mammifères terrestres, démontrant que 30 % d’entre elles ont perdu 30 % au moins de leur territoire ; plus de 40 % ont perdu au moins 80 % de leur répartition géographique depuis 1900 ! Ils en concluent que la sixième crise d’extinction est en cours et que la réalité dépasse encore les prévisions les plus pessimistes.

Il faut également faire mention d’une toute récente étude, parue le 18 octobre 2017 dans la revue PLoS One, à propos du déclin des insectes volants ces trente dernières années en Europe.

Réduire notre impact

Comment peut-on comparer la situation actuelle aux crises du passé ? La vraie question pouvant être formulée ainsi : combien de temps faut-il pour revenir à un état plus ou moins proche de l’initial, celui d’avant la crise ?

Les facteurs déclenchants des crises antérieures ont été analysés ; ils ne sont pas en cause dans ce qui se passe aujourd’hui. Ce sont bien les activités humaines qui sont responsables de la situation présente. Après des centaines de millions d’années durant lesquelles les grands facteurs de l’environnement – la température, l’oxygène disponible, la salinité de l’océan, la composition de l’air… – ont été les moteurs de l’évolution du vivant et de ses capacités adaptatives, c’est bien l’humain et ses bouillonnantes activités qui sont devenus la force essentielle !

En estimant les vitesses d’évolution, en tentant de prédire les trajectoires possibles et en planifiant les mécanismes, nous pourrions sans doute fortement réduire notre impact sur les espèces et les écosystèmes et ainsi sérieusement améliorer les coûts économiques et sociaux de nos activités sur la nature.

Aussi, doit-on changer : on parle beaucoup de « résilience », c’est-à-dire la capacité pour un écosystème agressé de retrouver une situation de « maintien de ses qualités » plus ou moins proche du stade d’avant l’agression. Mais n’oublions pas que pour qu’un écosystème puisse être résilient, encore faut-il qu’il n’ait pas disparu !

Il doit tout d’abord résister à l’agression puis, avant de risquer de totalement disparaître, pourra-t-il peut-être entrer en résilience, ce qui prend un certain temps. Notons aussi que la situation de « basculement des écosystèmes » (qui désigne le basculement vers un état totalement différent de manière irréversible), fréquente au-delà d’un certain seuil de perturbation, demeure difficile à prévoir.

L’état de structuration de nos écosystèmes actuels, marins et continentaux, est-il suffisamment organisé pour résister ? Jusqu’où pouvons-nous accepter les dégradations des espèces et des écosystèmes ? De plus, on démontre maintenant qu’une biodiversité abondante et fonctionnelle est génératrice de plus de biodiversité. Ceci est très important à prendre en compte.

Il est grand temps de réagir et de considérer comme aussi important que le changement climatique a accéléré la perte de la biodiversité. Nous ne consommons que du biologique et ne coopérons qu’avec du biologique ! Aussi doit-on admettre une fois pour toutes notre indissociable relation à la vie sur la planète et à la biodiversité : chaque fois que nous l’agressons, nous nous auto-agressons (et notre économie trinque).

Pour une espèce qui a choisi de s’appeler sapiens, cela paraît bien stupide ! Méritons durant ce siècle ce terme dont nous nous sommes affublés, nous qui n’avons toujours pas dépassé le stade de l’Homo faber.

Gilles Boeuf, Biologiste, océanographe, professeur, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine. Lire l’article original.