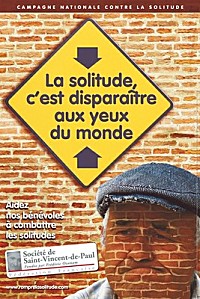

Analysées dans trois domaines (l’économie, le sport et l’école), ces trois valeurs sont des moteurs de l’action et sont souvent données comme antinomiques. A l’heure où le Grand Lyon s’engage dans une démarche visant à reposer la question du sens de la solidarité et de sa place dans la cité, il est important de s’interroger sur cette double injonction. Doit-on considérer qu’il faut d’abord être compétitif pour produire de la richesse à redistribuer ou, à l’inverse, doit-on affirmer que la solidarité d’un territoire est un prérequis pour que s’épanouissent les conditions de la compétition ?

Après une tentative de définition pour situer les deux notions dans leurs contextes d’émergence, ce texte s’attache à éclairer la manière dont elles s’articulent l’une à l’autre. Comment ont-elle été appréciées l’une par rapport à l’autre ? Sont-elles toujours comprises comme antinomiques ou y a-t-il des alternatives à leur opposition ?

1. Compétition et solidarité : quelles définitions adopter ?

1.1. Solidarité : le long processus d’institutionnalisation de la cohésion sociale

On se limitera ici à donner quelques rapides indications de définitions, renvoyant pour les détails à un précédent travail.

En bref, si le terme solidarité est d’usage récent (19e siècle), ce qu’il désigne se retrouve sous des formes et des appellations différentes à diverses périodes. D’une manière générale on peut distinguer deux acceptions de la solidarité. La première désigne un fait : l’interdépendance des individus dans un ensemble social. La seconde en fait une valeur : il est juste et bon que les plus puissants secourent les plus fragiles — que ceux-ci soient temporairement affaiblis (maladie, chômage, etc.) ou durablement (vieillesse, handicap, etc.). L’organisation, ou la mise en œuvre, de la solidarité a d’abord été le fait de petits groupes sociaux comme la famille, les organisations de charité, etc., avant d’être confiée à l’État.

Selon les solidaristes qui en théorisent la forme, seul l’État peut garantir la justice sociale en faisant en sorte que la solidarité nationale s’exerce de manière égale pour tous, à l’inverse des solidarités familiales par exemple, plus discrétionnaires et dont l’exercice dépend des moyens propres à chaque famille.

En France, le système de solidarité contemporain date de la fin de la Seconde guerre mondiale et est basé sur l’Assurance sociale. Il oblige les salariés à cotiser pour abonder un fonds permettant l’indemnisation des salariés et de leurs ayant droits en cas de fragilité (maladie, accident, etc.) ou quand vient l’âge de la retraite. Fortement assis sur le travail, ce système est en crise depuis les années 1980 et la montée durable du chômage. Pour répondre à la question de la pauvreté, le système de solidarité se transforme progressivement afin d’intégrer une part de plus en plus importante de ce qui est nommé « l’assistance ». Financée par l’impôt, et non par les cotisations salariales, cette forme de solidarité consiste en une série de « minimas sociaux » accordés par l’État aux plus fragiles.

1. 2. La compétition : naissance d’un mode de sélection

Définition, étymologie et proxémie

Le Larousse en ligne, le Dictionnaire étymologique du français et le Trésor de la langue française informatisée (TLFi) s’accordent : l’entrée du mot compétition dans la langue française se fait au 18e siècle par l’anglais competition, lui-même dérivé du latin competitio qui signifie candidature rivale.

Selon le TLFi « compétition » est attesté dans la langue française en 1759 et signifie « rivalité » ou, selon le Larousse (édition de 1905), la « revendication d’un même objet ». Le TFLi indique un second sens du terme appartenant au vocabulaire du sport. De fait, la 8e édition du Dictionnaire de l’Académie française (1932-1935) donne pour compétition :

« Action par laquelle on se porte compétiteur. L’Europe était troublée par les compétitions de ces deux États. » 60 ans plus tard, la 9e édition (1992-) fait apparaître un enrichissement du vocabulaire :

« 1. Rivalité entre des personnes ou des groupes de personnes en vue d’obtenir une dignité, une charge, une fonction et, par ext., un avantage. Une ardente, une âpre compétition. Entrer, être en compétition. La compétition est ouverte entre les candidats. L’esprit de compétition. Par anal. Concurrence. La compétition commerciale, économique. Deux entreprises, deux pays en compétition pour la conquête d’un marché. 2. SPORTS. Action de participer à des épreuves sportives. Faire de la compétition automobile. Il vient d’abandonner la compétition. Par méton. Épreuve où est mis en jeu un titre, un trophée. Assister à une compétition d’athlétisme, de ski. Une compétition réservée aux amateurs. Une compétition internationale. Un voilier, une voiture de compétition. »

Il ne semble pas que le mot compétition ait été d’usage très courant en français avant que le sens porté par le contexte sportif en généralise largement l’emploi. Ainsi, on voit la courbe des occurrences de « rivalité » et de « compétition » dans la littérature se croiser dans les années 1950 (Fig.1)

![]()