Le biologique est de retour : sous de multiples formes (gènes, hormones, neurones) il s’impose un peu partout comme variable explicative de nos comportements mais aussi comme mécanisme manipulable à des fins de transformation sociale. Cette biologisation du monde et du social affirme une dynamique de progrès et mobilise un discours scientifique et apolitique. Elle s’accompagne, ce faisant, d’une marginalisation des perspectives alternatives où le contexte social, politique ou culturel a un impact conséquent si ce n’est déterminant sur les dynamiques comportementales.

Il est urgent de soulever le voile et d’identifier les enjeux politiques – car la posture apolitique n’est pas tenable – d’un retour du biologique. Derrière le vernis de modernité qui sublime l’argument biologique en produisant sa version 3.0, on reconnaît un vieux débat. La question est celle de l’opposition, souvent radicale, entre inné et acquis, nature et culture. Le biologisme 3.0 saura-t-il échapper aux dérives qui ont entaché son prédécesseur, le biologisme du tournant du XXe siècle ? Pour ceux qui ne l’ont pas oublié le souvenir est amer et douloureux et la question mérite d’être posée.

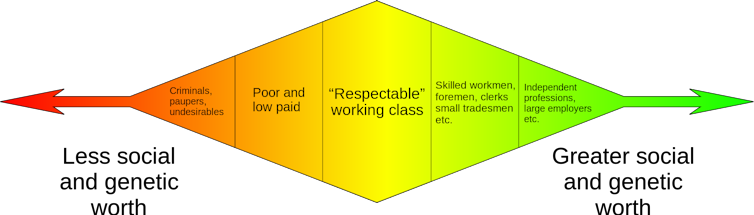

L’eugénisme de Galton au Royaume-Uni, XIXᵉ siècle. Galton class eugenics

Pangloss ou Huxley ?

Le tournant biologique s’inscrit dans une évolution plus large qui réduit, tout en le durcissant (au sens où l’on parle de « sciences dures »), le champ scientifique. Malgré la révolution post-moderne, le positivisme méthodologique n’a jamais été aussi conquérant. Il s’impose dans l’ensemble des disciplines scientifiques et impacte même les humanités. L’axiome est simple : tout peut se mesurer et s’objectiver ou plutôt tout ce qui ne se mesure pas n’existe pour ainsi dire pas.

Cette version 3.0 du biologisme est donc hyperscientifique, fondée sur la conviction profonde que « connaître c’est mesurer » pour reprendre le philosophe Léon Brunschvicg. Aujourd’hui on peut « mesurer » la biologie humaine donc « comprendre » le comportement humain dans toutes ses dimensions – l’hypothèse nécessaire étant que la nature et l’inné sont les facteurs explicatifs de nos comportements comme de nos structures sociales.

Ainsi, la génétique est mobilisée pour expliquer l’obésité, voire l’homosexualité. La psychologie évolutionniste va encore plus loin – utilisant l’argument génétique pour justifier un statu quo structurel (comme la faible présence des femmes dans les cursus scientifiques ou un différentiel de réussite sociale touchant certains groupes plus que d’autres). L’endocrino-psychologie fait aussi son chemin : le dosage hormonal, nous dit-on, peut expliquer (justifier ?) l’infidélité, les violences sexuelles ou le crime. L’argument est repris dans de très sérieuses publications de recherche en management – les taux de testostérone sont utilisés par exemple pour expliquer la fraude comptable.

Plus généralement, les neurosciences deviennent incontournables – elles fournissent une grille de lecture et de compréhension mais aussi des leviers toujours plus légitimes d’action et de transformation par l’utilisation stratégique de la plasticité neuronale. Ainsi, le neuro-marketing promet une action scientifique, directe, sur le cerveau du consommateur pour générer le désir et donc l’achat. Les neurosciences doivent nous permettre de mieux manager nos organisations en mobilisant les dynamiques neuronales de la motivation. Elles promettent même la recette scientifique du bonheur – en identifiant des rituels, comme une gymnastique du cerveau qui stimulerait les « circuits du bonheur ».

Cette offensive s’articule étonnamment bien avec la révolution digitale et les progrès de l’intelligence artificielle. L’homme biologique est un « code » que nos outils peuvent aujourd’hui déchiffrer presque complètement (le séquençage du génome humain étant ici symbolique). Les neurosciences nous promettent la fin du mystère du cerveau humain et la possibilité d’une intervention directe sur le code humain avec un objectif « d’amélioration ». Cette promesse est cohérente avec celle de la Singularité – un monde de cyborgs où les humains transcendent la biologie en « s’augmentant » et les machines « s’humanisent » en allant au-delà d’une intelligence computationnelle. Mais elle peut aussi être vue comme une forme d’eugénisme 3.0 où le « travail » de sélection stratégique se ferait non pas au niveau des populations mais au niveau du matériel génétique et neuronal de chaque individu.

Le biologisme 3.0 est aussi compatible, intellectuellement, avec la conception de la nature humaine qui sous-tend la théorie économique dominante. Un décodage complet du cerveau humain pourrait nous permettre d’identifier ces points de blocage qui expliquent que nous ne nous comportons pas comme de raisonnables Homo economicus. Et cette identification, couplée à des mécanismes de manipulation douce (où plasticité neuronale et nudging se combinent) pourrait représenter une promesse crédible d’atteindre enfin au Nirvana de l’économie néo-classique. Tout cela correspond à une vision du monde libertarienne (très présente dans la Silicon Valley) où le seul interventionnisme acceptable cible l’humain biologique – toute forme d’ingénierie sociale étant dénoncée comme une intrusion illégitime et inefficace dans l’espace de liberté principielle de l’individu. C’est ici que se situe, intellectuellement, le transhumanisme californien.

Combat scientifique ou idéologique ?

La construction intellectuelle qui émerge de ce rapide panorama est donc puissante. Tout d’abord par sa cohérence. La « nature » de l’homme explique son comportement et les institutions qu’il produit. Les outils à disposition vont nous permettre de la mesurer ce qui, dans cette vision du monde, veut dire la comprendre. Et en passant, nous pouvons envisager de la transformer afin de la rendre compatible avec trois projections téléologiques qui se renforcent – l’homme-code, l’homme-dieu, l’Homo economicus. Puissante aussi au sens du pouvoir et des ressources qui la sous-tendent. Les GAFAM et l’écologie de la Silicon Valley portent directement cet agenda. Les réseaux d’influence néolibéraux se reconnaissent aussi dans cette révolution. Enfin la théorie économique dominante et ses variantes disciplinaires, qui structurent toujours la formation de nos élites, s’approprient le biologisme 3.0 par le développement d’une neuro-économie et d’un neuro-management.

Au-delà d’affinités intellectuelles, rien de tel pour souder une coalition qu’un ennemi commun. Ici, une vision du monde qui s’inspire des lumières françaises – l’égalité entre tous les êtres humains et l’importance du contexte et de l’acquis pour comprendre l’individu comme la société. Prenons un exemple bien connu, celui du sexe et du genre. La vision biologisante inscrit le genre au cœur des marqueurs biologiques sexuels quand son alternative souligne l’impact structurant des schémas culturels (donc contextuels) dans la construction des genres et de leurs relations. On pourrait aussi évoquer les inégalités, reflets de différences innées, biologiques ou au contraire émergeant de dynamiques politiques, économiques et sociales qui peuvent (doivent) être transformées.

Clairement, le débat est encore plus politique que scientifique. Les champions d’une biologie 3.0 dénoncent la politique de leurs adversaires mais se drapent eux-mêmes dans une posture de modernité scientifique apolitique. La démarche est habile. L’argument de départ est celui du positivisme méthodologique ; les sciences sociales (et en particulier la sociologie) sont délégitimées car pas assez « scientifiques ». De là à en déduire qu’elles sont politiques et idéologiques il n’y a qu’un pas qui est franchi allègrement. On entend cet argument chez les neuro-scientifiques qui justifient leur intervention sur la question scolaire en arguant que la perspective culturelle n’est pas assez scientifique et donc trop politique. On l’entend aussi chez certains économistes qui défendent la pureté scientifique de l’économie en dénonçant le « négationnisme économique » porté par une perspective culturaliste. Sur cet autel, Pierre Bourdieu semble être la victime expiatoire parfaite.

Cette affirmation d’a-politisme est pourtant intenable ; l’argument biologique porte une conception de la nature humaine qui est aussi une affirmation politique. Cet argument, qui plus est, s’inscrit dans la continuité d’une généalogie assez dérangeante. Le tournant darwinien dans sa version spencérienne est une première version du biologisme. Ses excès ont légitimé des postures et mesures racialistes – des dérives du colonialisme jusqu’aux horreurs nazies. On connaît moins le succès des idées spencériennes aux États-Unis au tournant du XXe siècle chez les capitaines d’industrie qui construisaient alors un capitalisme de grande entreprise. En particulier, la notion de survival of the fittest permettait de légitimer, en la naturalisant, l’augmentation des inégalités. Andrew Carnegie, qui de « baron voleur » devint en quelques années « philanthrope modèle » expliquait candidement comment la découverte de Spencer avait changé sa vie : « “All is well since all grows better” became my motto, my true source of comfort. »

Après 1945, l’horreur nazie, la fin du colonialisme et le mouvement féministe discréditèrent l’argument biologique. Il se fit discret jusqu’à la fin des années 1970. Mais dès 1975 deux livres publiés par deux homonymes, professeurs à Harvard, annonçaient clairement le retour du biologique. Avec Sociobiology, le biologiste Edward O. Wilson déclenchait une violente bataille des idées tout en ouvrant la voie aux travaux en psychologie évolutionniste qui ne cessent aujourd’hui de gagner en influence. Dans Thinking about Crime, le politiste James Q. Wilson posait la question d’une nécessaire évolution des politiques publiques en partant du principe que la nature humaine est biologique et non-changeable. Dans la continuité, Charles Murray et Richard Herrnstein publiaient en 1994 The Bell Curve, affirmant sans complexe qu’il existe des « différences de race insurmontables », mesurables par des écarts de QI et légitimant des inégalités sociales et économiques structurelles. La conclusion était que toute forme d’interventionnisme social et étatique était vouée à l’échec – quoi de mieux pour justifier, scientifiquement, un retrait de l’état social ?

En 1975, voire en 1994, ces textes déclenchaient des polémiques. Vingt ans plus tard, Murray dit toujours la même chose mais le zeitgeist a changé. Son argument est relayé par un dense réseau de think tanks et l’argument biologique a retrouvé une place et une légitimité qu’il avait un temps perdues.

Le bébé et l’eau du bain

Le débat sur l’inné et l’acquis, la nature et la culture, est donc loin d’être clos. Et pour l’avenir de l’humanité il est sans doute souhaitable qu’il ne le soit jamais. Nous sommes aujourd’hui dans une phase du cycle où le retour du biologique est patent, mais le propos ici n’est pas de « jeter le bébé avec l’eau du bain ». Certains progrès scientifiques, en médecine génétique et en neurobiologie, ont vocation à permettre des avancées thérapeutiques majeures qui sont autant de promesses de progrès. Mais l’ouverture de la « boîte biologique » est à manipuler avec précaution. Une ingénierie biologique 3.0 qui réinventerait le social et l’humain à travers la manipulation de nos données biologiques individuelles pourrait très vite dériver vers le plus effrayant du « meilleur des mondes ».

Il nous faut donc nous mobiliser pour défendre un débat productif et respectueux entre les champions de l’inné et les décodeurs de l’acquis et rejeter la tentation, palpable aujourd’hui, d’une forme d’impérialisme de la pensée biologisante. Le risque, si une telle mobilisation n’a pas lieu, de voir se réveiller de vieux démons est tout à fait réel et vertigineux !

Marie-Laure Salles-Djelic, Professeure des Universités au Centre de Sociologie des Organisations, et co-doyenne de l’Ecole du Management et de l’Innovation, Sciences Po – USPC

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine.

Quelque chose à ajouter ? Dites-le en commentaire.![]()