L’alimentation est à l’agenda international depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame, sans ambiguïtés, dans son article 25, le droit à l’alimentation. Ce droit est réitéré et précisé en 1966 dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les Nations unies lui dédient en 2015 un des Objectifs de développement durable : l’élimination de la faim d’ici 2030. Et pourtant, près d’un milliard de personnes, soit une personne sur neuf, souffre de malnutrition.

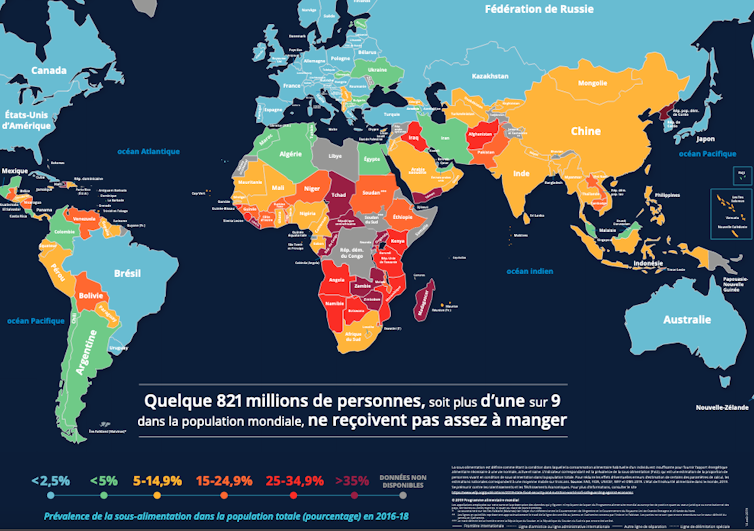

D’après les chiffres récents, le nombre de personnes sous-alimentées est en augmentation depuis trois ans. La faim touche ainsi 821 millions d’individus. A l’échelle mondiale, la malnutrition est responsable d’un tiers des décès chez les enfants de moins de cinq ans.

Pourquoi un tel échec ? Quelles solutions s’offrent aujourd’hui ? Nos travaux récents font le constat suivant : il faut cesser de traiter l’alimentation comme n’importe quelle autre marchandise.

Une conception de l’alimentation à revoir

Depuis de nombreuses décennies, nos sociétés traitent l’alimentation comme une marchandise quelconque, c’est-à-dire comme une commodité qui s’échange sur un marché. D’une part, les marchés de l’alimentation hyperconcentrés et fortement capitalistiques ne sont aucunement tournés vers la satisfaction des besoins essentiels. Ensuite, le droit international souffre de contradictions juridiques. D’un côté, le droit à l’alimentation est proclamé comme un droit fondamental de la personne. De l’autre, des institutions relatives au commerce mondial (le GATT, l’OMC) ont des missions contraires à ce droit individuel.

Ainsi, les droits « sociaux » restent aujourd’hui des droits « seconds ». Le droit de propriété sous sa forme exclusive, comme celui qui en dérive du « libre commerce » inscrit dans les traités de libre échange, exercent de fait un primat sur les droits sociaux.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine.

Enfin, le sujet du droit international n’est pas la personne mais l’État national, qui est « souverain » dans l’application des règles auxquelles il est supposé se soumettre. Il peut, dès lors, échapper aux contraintes auxquelles il est supposé avoir adhéré en signant traités et conventions internationaux (par exemple les engagements climatiques).

Cette posture a conduit à l’exclusion massive de populations de l’accès aux biens alimentaires essentiels.

L’alimentation, un bien commun ?

Cette situation explique que de nouvelles réflexions soient en cours d’affirmation : celui de faire de l’alimentation un bien commun. Les biens communs dans la définition proposée par une commission italienne de juristes sont « « des choses qui expriment une utilité fonctionnelle à l’exercice des droits fondamentaux ainsi qu’au libre développement de la personne ». En conséquence, et en tant que tels, ils « doivent être protégés et sauvegardés par le système juridique, y compris dans l’intérêt des générations futures ».

Ce nouveau discours est animé par des acteurs multiples. Il milite à créer les conditions pour que l’accès aux biens alimentaires puisse être garanti pour toute personne, à commencer par les personnes les plus démunies.

Cette démarche ne contredit pas la vision portée par le droit à l’alimentation. Elle vient la compléter. Faire de l’alimentation « un bien commun », c’est penser les conditions de l’institutionnalisation de ce droit.

Et concrètement ?

Il s’agit d’abord de sortir de l’illusion que la réalisation du droit à l’alimentation pourra reposer sur le « bon vouloir » des États, soumis par ailleurs à la défense de droits et d’intérêts particuliers multiples. C’est donc promouvoir des initiatives multiples, émanant notamment de la société civile.

Il ne s’agit pas d’utopie. Trois exemples de telles initiatives (Nutriset, Misola et Nutri’zaza) peuvent guider notre réflexion.

L’entreprise normande Nutriset, fondée en 1986, est aujourd’hui leader sur le marché mondial des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi. Elle a mis au point un produit de lutte contre la malnutrition aiguë, le Plumpy’Nut, d’une efficacité jusque-là jamais atteinte. Sa « forme » (une pâte concentrée) a rendu sa distribution possible hors des centres de santé, en facilitant l’accès pour les populations.

Misola est une association française qui a déposé une marque sur un complément alimentaire déployé en Afrique de l’ouest pour prévenir la malnutrition des jeunes enfants de moins de cinq ans.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’

La farine est conçue entièrement à base de composants issus de l’agriculture locale et est produite dans les villages eux-mêmes. La marque Misola, déposée par l’association, est cédée gratuitement à tout utilisateur qui s’engage à respecter dans la fabrication un cahier des charges strict.

Nutri’zaza est une entreprise sociale de droit malgache engagée dans la lutte contre la malnutrition chronique à Madagascar. Ses objectifs d’utilité sociale sont affirmés dans ses statuts. Elle s’inspire de plusieurs grandes traditions : celles de l’économie sociale et solidaire, du social business et des entreprises à mission. Ces dernières sont des nouvelles formes de sociétés commerciales qui se définissent statutairement, en plus du but lucratif, par une finalité d’ordre social ou environnemental.

Ainsi, le pouvoir du capital peut être marginalisé pour promouvoir l’objet social de l’entreprise. Les actionnaires peuvent être rémunérés, mais seulement jusqu’à la hauteur du capital investi. Un comité d’éthique et de surveillance est en charge de veiller au respect des objectifs et de s’assurer de l’impact de son action.

Trois considérations à prendre en compte

Pour que ces entités puissent être considérées comme contribuant au droit à l’alimentation, trois considérations majeures doivent être prises en compte.

La première a trait aux conditions (politiques de prix, modalités de fabrication et de distribution) dans lesquelles les biens alimentaires sont physiquement mis à disposition. De ce point de vue Misola comme Nutri’zaza, en rendant disponible un complément alimentaire produit localement et distribué à bas prix, sont des acteurs importants pour faire de l’alimentation un bien commun.

Dans le cas de Nutriset, le prix très élevé du produit rend son accès entièrement dépendant de la capacité des organismes internationaux à les acheter et à les distribuer. Malgré sa contribution, le « modèle Nutriset », présente donc de sérieuses limites quant à son approche de l’accès.

La seconde considération est d’ordre social. Elle porte sur la manière dont les initiatives traitent les questions de propriété intellectuelle des produits qu’elles développent. Tout, ici, tourne autour de la manière dont l’usage des différents attributs du droit de propriété est (ou non) mis au service de la recherche du bien commun.

Les initiatives Nutriset et Misola fournissent ici des cas opposés. En dépit de sa contribution, Nutriset s’est mise hors jeu du processus d’institutionnalisation de l’accès dès lors qu’elle a breveté et protégé par divers moyens son invention.

À l’opposé, Misola, en cédant la marque Misola sous réserve du respect de la charte de l’association, a su fortement innover : elle utilise ainsi la propriété intellectuelle comme instrument de diffusion d’un savoir-faire et de garantie de qualité pour des aliments fabriqués au sein même des villages.

Enfin, la troisième considération repose sur la forme sociétaire des entités. Misola, entreprise associative qui favorise localement des coopératives de femmes pour la production de son complément alimentaire, ou Nutri’zaza, entreprise « sociale » qui statutairement s’interdit de verser des profits, illustrent la possibilité de concevoir et de déployer des formes sociétaires innovantes et tournées vers l’objectif de favoriser l’accès aux plus démunis.

Le chemin vers une alimentation réellement inclusive semble exister à travers ce type d’initiatives. Mais seule la construction d’institutions spécifiques, conçues juridiquement et économiquement pour garantir l’accès aux ressources, c’est-à-dire faire de ces ressources des biens communs, permettra d’atteindre les objectifs poursuivis

Benjamin Coriat, Professeur Sciences Economiques, Université Paris 13 – USPC et Stéphanie Leyronas, Chargée de recherche sur les communs, Agence française de développement (AFD)

Nicolas Le Guen (AFD), Nadège Legroux (AFD) et Magali Toro (chargée de recherche nutrition/santé) ont contribué à cet article.

Cet article est republié à partir de The Conversation, partenaire éditorial de UP’ Magazine. Lire l’article original.

![]()

Nous avons un message pour vous…

Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique.

Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux.

Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique.

UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir.

Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien.